京橋、日本橋をまたぐ東仲通りを、別名“骨董通り”と称することをご存じだろうか。

古くは江戸時代に端を発し、大正・昭和、そして平成の今も“日本一”と言っていいほどの骨董・古美術商が集積している。

戦前はかの魯山人も店を構え、数寄者はじめ関係者が集い、活況を呈した。

同街を代表する三店の主人が集まり、まちの来し方と未来を語る。

出席者: 飯田國宏(飯田好日堂)、 川島公之(繭山龍泉堂)、 黒田草臣(魯卿あん)

司会: 骨董董雑誌「目の眼」代表 井藤丈英

─京橋・日本橋には骨董屋さんがたくさんありますが、なかでも「繭山龍泉堂」(以下龍泉堂)は老舗ですね。

川島 創業者の繭山松太郎が美術商になるべく北京に渡ったのが明治38年ですので、それを創業年としています。当時、美術市場の要であった北京で、松太郎はあらゆる古美術に触れて商いを学び、初期的成功を収めて東京へ進出したのが大正5年。現在の場所に瀟洒な店舗を設けたのが9年です。当時の松太郎の日記に「繭山家の基盤がいよいよ固まった」という記述があるくらい、この場所に礎を築いた、という思いが深かったようです。

その3年後、関東大震災に見舞われるんですが、その日はちょうどフランク・ロイド・ライトが設計した帝国ホテルのお披露目の日だったんですね。龍泉堂はその中に支店を出すことになっていたので、火事になる前に、商品をそちらに避難させたんです。戦時中も、私どもがお客様にお納めした名品の多くは、お客様が品物と一緒に疎開してくださって、戦災をくぐりぬけている。名品は、何らかの運命のもとに生き残るものだなあと思っています。

─「飯田好日堂」(以下好日堂)は、どんな歴史をお持ちですか。

飯田 先代は名古屋の生まれです。日本橋の「近善」が親戚筋で、そこで番頭をしていました。昭和16年に独立し、西久保巴町(現虎ノ門3丁目)で店を開いたんです。戦後、23年に、指物師の前田南斎から土地を買い、現在の地に移転しました。兜町が近く、株屋さんがお客さまに多くて。

─その間、ずっとお茶道具を扱われていたのですか。

飯田 そうです。私は昭和47年に先代が亡くなったことを受けて、お店を継ぎました。

─「黒田陶苑」も日本橋創業(戦後、新橋に移転)と聞きました。

黒田 日本橋仲通りに父(領治)が黒田陶苑を立ち上げたのは、昭和10年です。その前年に北大路魯山人と出会い、彼の陶磁器作品に惚れ込んで、専売店として開店しました。やがて他の陶芸家の作品も扱うようになります。「陶芸家に仕立てた」と言ったほうがいいでしょうか。家内工業で「○○窯作」とされてきたものを、作者の個人名を前に出して商いを始めました。陶芸家という存在が確立するのはかなり遅く、昭和30年代に文化財保護委員会が動き出し、人間国宝などの称が生まれます。父が交流したのも、戦後に人間国宝や巨匠と呼ばれる作家たちです。

─現代陶芸ギャラリーの先駆けですね。なぜ、2年前に改めて京橋に「

黒田 あそこは魯山人が大正8年に京橋で初めて開いた古美術店「大雅堂藝術店(翌年美術店に改称)」の跡地なものですから、ご縁を感じて開店させました。私の家族は魯山人の好意で、昭和12年、彼の星岡窯(北鎌倉)の前に建つ二階屋(第二参考館)に移り住みました。父はそこから日本橋の店に通っていました。17年には、魯山人が紹介してくれた屋敷を近くに移築し、私が生まれました。戦後はよく、魯山人おじさんの家に使いに行ったり、遊んでもらったりしたものです。

─そもそも魯山人が京橋で店を開いたいきさつは?

飯田 京橋一丁目に書家の岡本可亭という、岡本太郎の祖父にあたる人がいて、魯山人はその書生だったんです。

黒田 岡本可亭が書道教室を開いて、それを魯山人が担当したんですね。その縁で京橋を行き来しているうちに、自分で集めた古美術品で家中がいっぱいになってしまい(笑)、邪魔になってきたので売ろう、ということで大雅堂を立ち上げたそうです。けれど第一次世界大戦が終わって不景気になり、骨董のお客様が激減したときに、魯山人と深く関わった人物から「料理が好きなんだから料理屋をやればいい」と提案されて、大正10年、同じ建物の二階に会員制の「美食倶楽部」を立ち上げたんです。食材にこだわっていたし、自分が所有する骨董品に料理を盛って出していたから、人気が出たんですね。伝記によると、黒塗りの車がずらりと並んで、警官が交通整理に来たようです。

飯田 魯山人は、京橋にあった出版社「松山堂」の娘さん(藤井せき)と結婚していますね。あと関東大震災では、大雅堂の軒下に「飲料水アリマス」という看板を出して、人びとに水を提供した写真が残っています。

黒田 結局、震災の晩に神田で起こった火事に巻き込まれて店も焼けてしまい、芝公園に「花の茶屋」を開店します。そして大正14年、赤坂山王台・日枝神社の森に、伝説の会員制高級料亭「星岡茶寮」を開きます。

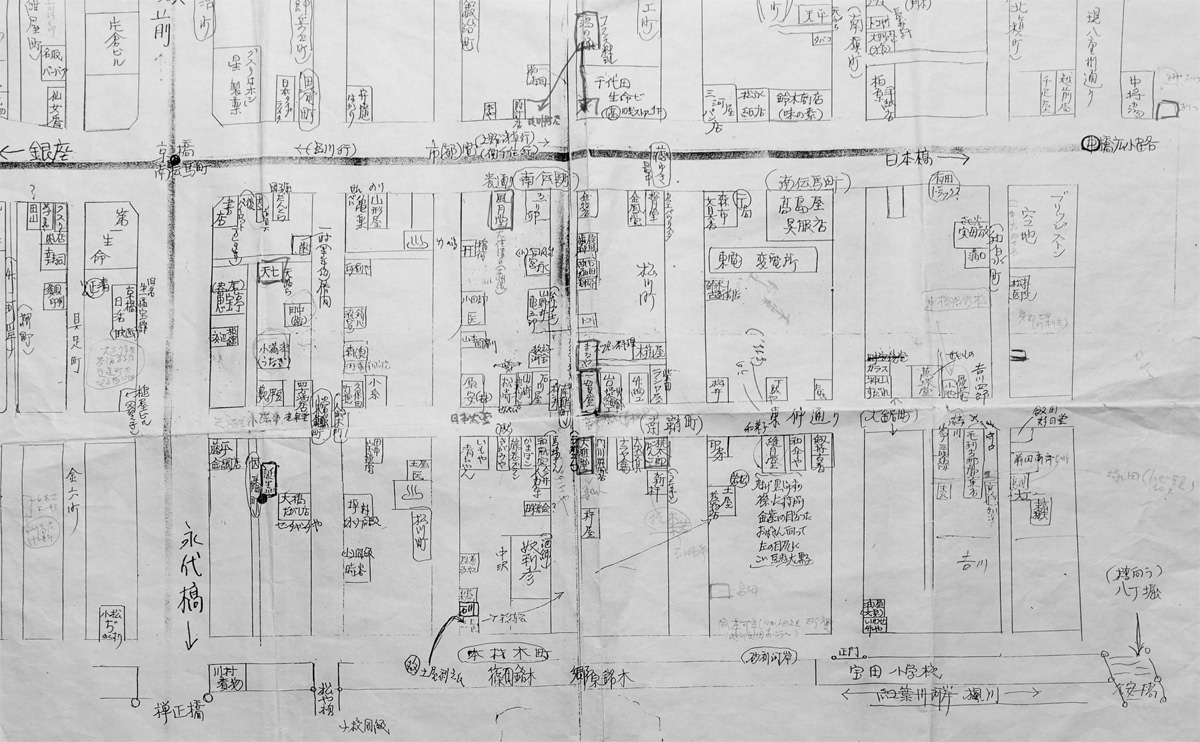

大正時代(関東大震災前)の東仲通り(中央通りと昭和通りの間、平行した通り)の様子。「四方酒店」と書かれたところが、のち大正9年「繭山龍泉堂」に。現在も、京橋・日本橋・銀座に100軒近くの骨董・古美術商が集積している(提供・飯田好日堂)

─魯山人にとっての出発点が、京橋だったのですね。すでに骨董街と言っていいほど店は集まっていたのですか。

飯田 たくさんありました。昔は日本橋のほうが多かったんです。髙島屋の搬入口あたりに「神通古玩堂」があって、隣に「川部商会」があって。「多門店」や、ちょっと歩くと「山西」がありました。それから現在「くりはら」があるところに「伊丹」。ブリヂストンのあたりには「中村好古堂」。中央通りにあった「ほりつ」。今日私が持ってきたこの古い地図にもそう書いてあります。柴田桂作さん(昭和初期に活躍した美術商で、引退後松永記念館の主事)が残してくれたものです。

─明治以降、有力な古美術商が日本橋にできて、それが京橋に広がったと。

黒田 このあたり、江戸時代は江戸城下町として御用商人が多かったそうで、道具屋もその一つでした。私の店も旧町名を南鞘町といって、刀の鞘を扱う職人が多かった。武家の御道具の修理など請け負っていたのでしょう。大正に入っても、東仲通りに中国人の修理屋の露店がちょこちょこ出ることを、魯山人が喜んでいたようです。

飯田 江戸時代最大の画派・狩野派から江戸に進出した、いわゆる江戸狩野四家のうち、この界隈には宗家の中橋狩野家(中橋は、現在八重洲通りと中央通りが交わるあたりにあった橋)がいて、少し先の鍛冶橋狩野家には狩野探幽がいました(ほか木挽町家の尚信、浜町家の岑信)。古くから絵描きがいて、装飾・建具・鞘など製品にするための職人がおり、それを修理・リサイクルする道具屋まで集まっていたんです。

─近代になって道具屋が残り、美術商になったと……。時代は変わりますが、龍泉堂は、川端康成が贔屓にしたことで有名です。

川島 昭和25年ごろ、川端が初めて購入したのが、「

黒田 魯山人も、繭山龍泉堂と水戸幸があるまちだから京橋を選んだ、と言っています。いいお客さんが集まるまちということですね。目だけでなく、舌も肥えていたから彼の料理屋も成功したのでしょう。

飯田 魯山人の店・大雅堂があったところの手前には、戦前から「ささや」という居酒屋があって、みんな骨董屋で品物を買ってくると、その飲み屋で自慢し合ったものですよ。「小満津」という有名な鰻屋で鰻を注文して、焼きあがるまで龍泉堂さんで骨董品を見ながら待ったり。(笑)

黒田 鰻はなかなか焼けないですからね。(笑)

飯田 地図を見ると、昔はまちに寄席があったり、風呂屋があったりして、この町内だけで生活のすべてが完結できたんです。

─美術品の売り手がいて、旦那衆などいい買い手がいて、旨い店がある。だからこそ震災・戦災に遭っても、また骨董屋さんが集まってきたんですね。東京の他の骨董街と比較すると、どんなことが言えますか。

飯田 近善や、神通古玩堂などは日本橋から始まって、震災や戦災に遭って、青山・白金などに移っていくケースが見受けられます。

川島 うちの創業者の松太郎も、京橋で店を開いていた神通由太郎を頼って、富山から出てきたと聞きました。

─富山出身の骨董店は多いですね。

飯田 我々の商売は、スーパーやデパートと違って、店ごとに扱う品物が違いますからね。お客様のご要望によっては「それはあちらの店へ行ってみてください」と提案したり、うまく紹介し合って共存してきました。

黒田 中国のお客様がいらして、「中国の物がない!」なんておっしゃるので「龍泉堂さんに行ってください」って。

─魯卿あんは、魯山人のテーマパークのような位置づけがありますからね。

魯山人が京橋(当時の南鞘町)に大正8年に開いた「大雅堂美術店」。12年の関東大震災直後、火災に遭う前の貴重な写真。軒先に「飲料水アリマス」の文字が(提供・飯田好日堂)

大正時代の東仲通りの様子。大八車を引いている様子がうかがえる(提供・飯田好日堂)

─「東京アートアンティーク」も、斬新な取り組みです。

川島 入り口の扉を一日中開放して、品物を手に取っていただける時間を設けたり、簡単なギャラリートークを開催したりしています。骨董屋というと、どこか敷居が高くて、目利きのお客さまだけを相手にしているようなイメージがありますけれど、そんなつもりは毛頭ないんですよ。

黒田 何でもきっかけですからね。美術店を巡る機会を経て「自分も古美術商になりたい」とおっしゃる方が増えてくれれば嬉しい。

飯田 それを拒まないのがこの街のいいところですね。ライバルを閉め出すのではなく、仲間が増えるという感覚がある。

川島 私たちの商売において、お店に来てすぐにポンと買うお客様はまずおられないんです。何度かお会いして、お話しながら、お客様が少しずつその作品の色に染まっていく。散歩でもしながら「何か面白そうなものはあるかな」と立ち寄っていただくところから、ご縁が生まれるんです。骨董通りには信頼度の高いお店が集まっていますから、「ちょっと古美術をかじってみようかな」と思っておられる方には絶好のまちだと思います。

─そういう突然の来訪は、誰でも歓迎していただけるのですか。

一同 もちろん!

川島 体験していただくのが、まず一番ですからね。短時間で多くの情報を得られる効率の良さが重んじられる時代ですが、そうではない時間が骨董街にはあります。

黒田 手に取って見るということがとても大事ですよね。器は見るものではなく、使うためのもの。重さや手触りなど、五感を駆使していただきたい。

飯田 とにかく信頼関係で成り立っている商売ですからね。例えば私の店でお売りしたお茶道具を、お客様がお茶会で使われたとき、誰かに「変な品物を売りつけられている」なんて思われたら、うちの信頼に関わるんです。変なものは決して売れない、という矜持があります。

─最近は若い人や、中国の方なども出店していますし、各店の世代交代も多い。元来、何代も続くには難しい世界だと思いますが……。

川島 古美術商の世界は趣味性が強いので、景気の影響を直接的には受けません。私どもの店は中国美術を手がけておりますが、中国では近年、富裕層が増えて、市場が拡大しているんです。そしてやはり、日本人とは感覚が違います。美しいものを愛でるというよりは、投資の対象としての比重が高い。しかし経験によって感覚は磨かれていきます。近年は日本美術にも興味を持たれていて、客層も作品層も広がりつつあり、よい傾向だと思います。

飯田 中国のお客様に「これは昔の大名が持っていたものだ」なんていう歴史を話すと、とても喜ばれますよね。

黒田 日本人よりも日本人らしさを感じさせる外国のお客様が、すでにいらっしゃるんです。日本のことをとてもよく知っておられて、こちらがあわててしまうような。ある外国人のお客様は、ご自宅を美術館や茶室のようにされて、日本風の設えにされておられます。

川島 日本人は物を大事にしますから、例えば中国の市場では日本のコレクションというだけでプレミアがつくんです。中でも京橋・日本橋は、日本有数の一大骨董街です。自治体もそういう意識で、アピールしてくれたらいいのですが。日本が観光国になるにしたがい、骨董を求めに来られる外国人のお客様はさらに増加すると思います。

─世界中の骨董品があるわけですし、何らかの戦略がほしいですね。

飯田 東京美術倶楽部では、昭和39年の東京オリンピックを記念して「東美特別展」を開催し、現在も三年に一度の開催を続けています。現在の「東美アートフェア」の前身ともなっています。

川島 大きな会場で、各美術商がブースに分かれて出店する形は、もともと欧米発のスタイルなんです。「東美特別展」は、東京国際フォーラムなんかで行っているフェアの走りでした。

飯田 一度、龍泉堂さんと好日堂が隣のブースだったことを覚えています。重文なんかも出ていましたね。

川島 日本でも選ばれた美術商だけが出展できる催事ですから、ミュージアム・クラスの名品が一堂に会したことを覚えています。

─2020年東京五輪でも、原点回帰で、そういった企画を行ってもいいかもしれません。今日はありがとうございました。

PHOTOGRAPH:渡邉茂樹

東京人2016年7月増刊より転載