現代アートの世界でこれから活躍が期待できる新進アーティストの作品を、普段はアートに触れる機会が少ないビジネスパーソンが行き来するオフィスビルに展示し、両者の出会いを作るーー。そんな狙いも込められた現代アート展「Art in Tokyo YNK」が、11月6日から2024年1月19日まで京橋駅直結の東京スクエアガーデンで開催される。

同展は2021年秋にスタート。年2回、春と秋に開催を重ね、今回で第5回を迎える。展示には毎回、出自も表現の方法も異なるバラエティに富んだ作り手が出品し、忙しなく通りゆく人々の目と好奇心を引きつけてきた。今回も、日本画や油彩画の可能性を独自に広げるような作品から、写真や印刷を実験的に用いた作品まで、幅広い表現が揃った。

それぞれのアーティストは、どのような背景や関心から現在の表現に至ったのか? 本展に込められた思いとは? 開催にあたり、6名のアーティストと主催者に話を聞いた。

前回の展示風景

アート作品とビジネスパーソンの偶然の接触

京橋は、「骨董通り」と呼ばれる通りもあるように、古くから「古美術の街」として親しまれてきたエリアだ。一方、近年では旧ブリヂストン美術館をリニューアルしたアーティゾン美術館の誕生や、街を舞台にした国際写真祭「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO」の開催など、新しい表現を楽しめるエリアとしての存在感も高まってきている。

2021年、こうした動きと並行するように、「四季彩舎」の石井信さんと「TOMOHIKO YOSHINO GALLERY」の吉野智彦さんが、「TOKYO CONTEMPORARY KYOBASHI」というプロジェクトを開始した。ともに老舗画廊の2代目である2人が目指すのは、京橋から現代アートを発信するとともに、歴史を大切にしながら街のイメージを更新すること。「Art in Tokyo YNK」は、この活動に地元企業の東京建物が共感したことから始まった。

もともとのこの地域のギャラリーには、初心者には入りづらい2階以上の店も多かった。そうしたなか「Art in Tokyo YNK」は、大きな通りに面したオフィスビルの、ガラス張りのエントランス空間を会場に設定。過去4回の開催で、計28人のアーティストの作品とこの場所を行き交うビジネスパーソンとの偶然的な出会いを演出してきた。

さらに、出品アーティストの表現が多面的である点も同展の特徴だ。例えば、一見非常に現代的な表現の背後に伝統的な技術や技法があるというように、その表現は一筋縄でいかないものが多い。これは、古美術の伝統と、現代アートの新規性をともに大切にする主催者のこだわりの表れであり、今回もそうした奥行きのある作品たちが多く集められた。

絵を通して輝く、日常の物語

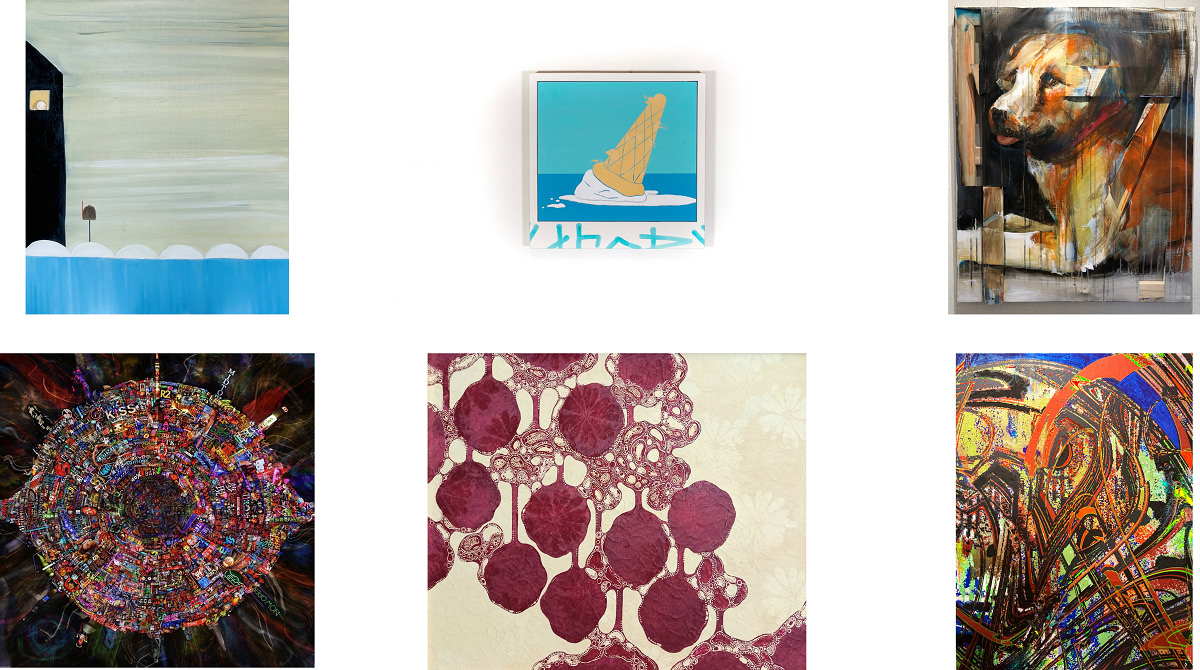

岐阜県在住の志賀龍太は、「日常」をテーマに、普段の暮らしのなかで記憶に残った景色をフラットで可愛らしい作風で描いてきたアーティストだ。その光景の多くは、絵にしなければ流れてしまうような、じつにささやかなものばかり。志賀は、そうした小さな幸せや感情の揺れを感じさせる瞬間を、絵本にも通じる寓意性を感じさせる絵に残してきた。

志賀龍太

およそ10年前、以前から好きだった絵を本格的に始めた。画法は独学で、シャガールやバスキア、フランク・アウエルバッハなど20世紀の巨匠を模索する試行錯誤の時期を経て、現在のスタイルが「出てきた」と言う。現在は八百屋で野菜の配達をしつつ、「毎日絵を描きたい」という想いを叶えるように、年間1,000枚ほどを精力的に制作している。

日常の場面を起点にしながらも、そこに別の「尺度」や「視点」が加えられることも、志賀の作品の面白さのひとつだ。例えば《雲の上のお家》という作品は、家の裏にあるというぶどう畑のビニールシートと保護用のネットから着想。それを余白たっぷりに、まるで雲と空の上に家があるような構図で描くことで、日常を別の角度から見させてくれる。

作品の多くに登場する男女のキャラクターは、自分と妻がモチーフだ。「僕の生活には何もない暇な時間も多い」と語る志賀の絵には、そんな長い時間のなかで頭をかすめた様々な想像の種が詰め込まれているのだろう。「絵を描く際は、構図や考える余地にこだわっています。絵の前で少し立ち止まり、『この風景は何かな?』と想いを巡らせることで、自分のいる場所が違う姿で見えてくる感覚を共有してもらえたら嬉しい」と話した。

つづく新埜康平もまた、日常の風景の断片を扱ってきた。彼が手がけるのは、自身のルーツにあるストリート・カルチャーと、大学で学んだ日本画を組み合わせ、それを絵画とも立体とも取れる凸型の支持体に落とし込んだ、ハイブリットで独特な作品群だ。

新埜康平

東京の足立区出身。少年期からスケートボードやグラフィティに親しみ、10代の頃にはスケボーをするためにロサンゼルスへ遊びに行くことも。現地の人から日本文化について聞かれるものの、あまり母国のことを知らないと思い至り、大学で日本画を専攻。自身の表現を模索するなか、「自然な流れで」自分の通ってきた道を組み合わせることになった。

多くの作品は、和紙に胡粉や顔料、そしてストリートで使っていたペンなどを混ぜて描かれる。モチーフは、ガス・ヴァン・サントやジム・ジャームッシュら、若者の感性を捉えることに長けた監督の映画の影響も大きい。そうした物語性を感じさせる日常的な一場面を、本人が「絵コンテの三コマ目」と呼ぶ、前後の文脈がわからない独特の宙吊り感を伴いつつ見せるところに、魅力がある。画面内のフレームは、まさに「コマ」を意識したもので、壁から突起した画面は、ブラウン管のテレビもイメージしている。

こうして見ると現代的な新埜の作品だが、ある種の余白を通して観る者の想像力に働きかける表現は、「日本画的」と本人は指摘する。「制作中も、日本画の顔料の美しさ、例えば近くで見るとわかる表面の凹凸や、ふわっとした発色などにこだわっているので、さまざまな角度から見てもらえると嬉しいです。今後も、先人から継承した方法論や技法を自分なりに解釈して、新しい表現を作っていけたらと思います」。

物とのやりとりを通して、画面に積み重ねる時間

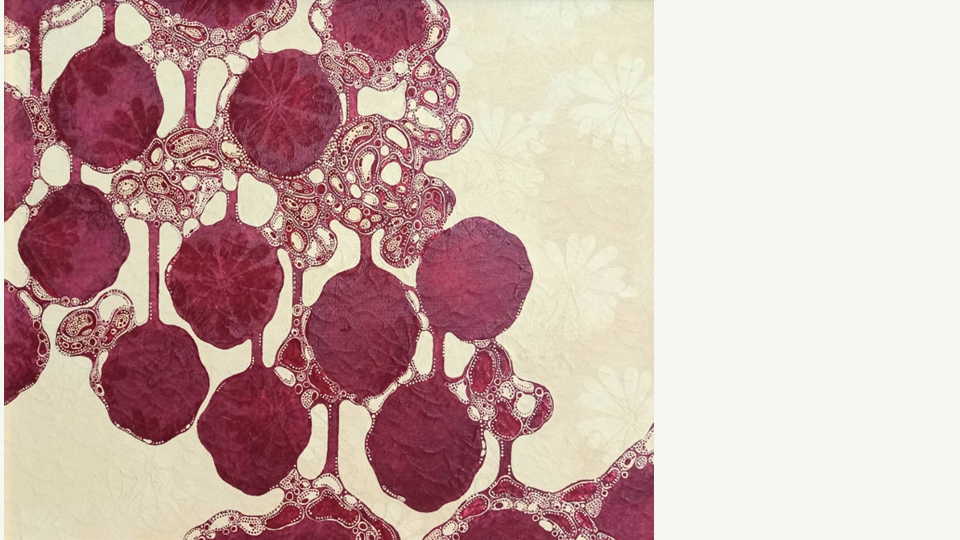

今回の出品作家のなかには、あらかじめ完成形を想定するのではなく、目の前の物質との応答のなかから有機的なイメージを作り出すアーティストたちもいた。キャンバスに貼ったカーテンの図柄に反応して絵画を描いているという山﨑なつ子も、そうした1人だ。

山﨑なつ子

家庭内の不和や、自分の気持ちをうまく言語化するのが苦手なため、幼い頃から泥団子を作ったり絵を描いたりすることで安心感を得ていたという山﨑。独自の油絵を描いていたが、東京藝術大学入学後、幅広い表現に触れるうち、その制作手法もより自由に。当初は絵の上にカーテンの布地を貼っていたが、試行錯誤するなかで「これを逆にしたらどうなるだろう?」と、カーテンの上にアクリル絵具で描く現在のスタイルに至った。

自身の制作は、プロセスの8割くらいが即興的だと話す。柄の気になった既存のカーテンを下地に使い、そこに下描きもせず描き始める。画面に置いた形や線、色が、次のそれらを導いていくような「手に任せた制作」。ときには、自身が「ここに描きたい」と思う箇所と、「そうじゃなくてこっちに描いた方が絶対カッコいい」と感じる箇所の違いによる矛盾も起きるが、そうした判断の連続を通して出来上がった画面に、「あ、私はこういう絵を描きたかったんだと、作品から問いかけられる気持ち」をいつも感じているという。

芸術の醍醐味は「最終的に言語化できない余地が残ること」にあると感じている。自身の考えを物に押し付けるのではなく、物との対話から作品を作ってきた山﨑が、こうした考えを持つのは自然だと感じる。「ずっと自分の内面を掘り下げる作業をしてきたので、これからもそれを続けていきたい」。静かだが、熱い思いを垣間見せながら、そう語った。

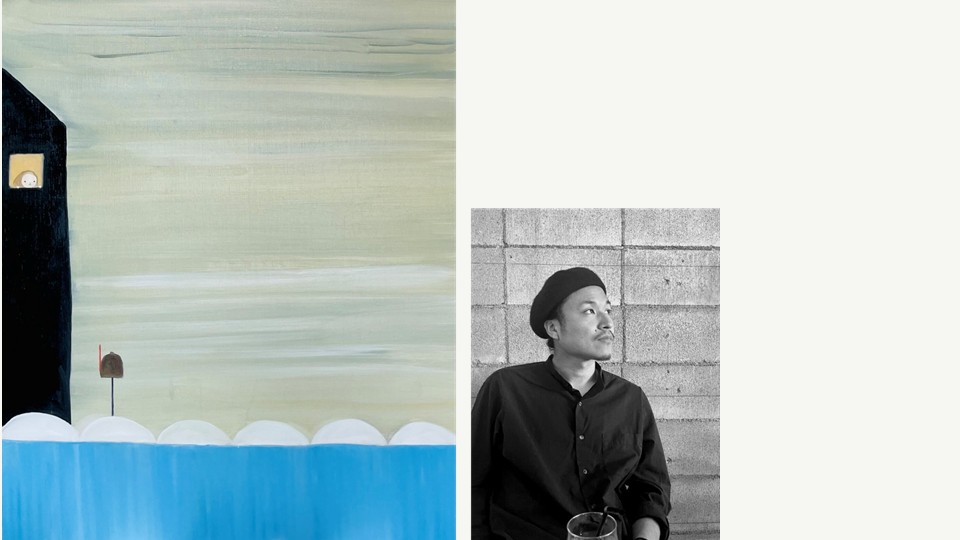

ひとつの行為が、また次の行為を導くという有機性は、HARUNA SHIKATAの作品にも見られる。

SHIKATAのコンセプトは、「上書き」を意味する「Overwrite」という言葉だ。「自分のネガティブな体験や心に引っかかった出来事を、負のトリガーとしてただ抱えるのではなく、作品へ昇華することで、その経験があったからこそ現在があると、前向きに捉え日々を生きていくことができるのではないか。そんな思いからOverwriteというキーワードを使っています」。

HARUNA SHIKATA

Overwriteという単語は、SHIKATAの制作プロセスの簡潔な説明にもなっている。彼女の作品はパネルに箔を貼り、その上に自身が制作した図像をUVインクジェットプリントで印刷。さらにその上に岩絵具やレジン、モデリングペースト、アクリル、メディウムなど様々なマテリアルを用いてペイントを施すなど、レイヤーを何重にも重ねていくことで作られている。

大学卒業後、デザイン専門学校に通うなかでデザインとアートの違いを意識し、商業的な仕事よりも自分の表現をしたい気持ちが高まったことが、作品制作の始まりだった。実験的な技法やハイブリッドな表現を意識し、身近な人から様々なアイデアを得て、試行錯誤を繰り返しながら制作を続けてきた。

驚くのは、工程の一つひとつにかけられる手間だ。例えば、銀箔に印刷されるグラフィックは、SHIKATA自身のなかで負のトリガーとなった言葉や写真、イラストレーションなどをベースに、デジタル・アナログの両方を用いて制作。言葉を表現する作品を制作する際は、フォントのデザインから行うこともあるという。また、一度出力したものを切り貼りし、再び読み込んで加工するなど、その平面には何層もの時間が積もっている。

「自分の経験を重ねた作品でもあるので、時間をかけるほど思い入れが深くなり、自分自身でも前に進んでいる実感を得ることができ、作っていて楽しいです」とSHIKATA。観客に向けては、「遠くと近くでは作品の魅せる表情が違うので、ぜひ様々な角度から見てもらえたらより楽しめると思います」と話してくれた。

自身の表現を目指した、実験的な作品の数々

今回の「Art in Tokyo YNK」には、これまでとは異なる挑戦もある。そのひとつが、初めて小山恭史という、写真を媒体にした表現者が参加することだ。

撮影スタジオからキャリアをスタートし、独立後、フリーランスの写真家として音楽誌やファッション誌を舞台に活躍してきた小山が、クライアントワークではない個人の制作を始めたのは2020年。コロナ禍で、あらためて自身に内在するものを形にしてみたいと思ったことがきっかけだったという。

小山恭史

もともと個人としても、商業的な写真家としても、ドメスティックで過剰な感覚を大事にしてきた。「小さい頃から縄文土器や岡本太郎、棟方志功の作品に触れる機会が多くて、日本文化に特有の二次元的で力強い表現に惹かれてきました。空間にポツンと何かがあるという洗練された弥生的な表現より、自分はもっと禍々しい、過剰に振り切った表現をすることが多くて、写真家としてもそうした部分を評価されてきたと思います」。

人々の活動が止まったコロナ禍に「いましかできない制作を」と思い立ち、あえて全国の街を撮影し始めた。被写体は、街で消費者を誘う看板やネオンの数々だ。大阪をはじめ各地の街に出向いては、気になったり、地元の人に勧められたそれらを膨大に撮影、コラージュして作品を作っている。「看板は煩悩の象徴。作品タイトルの『無明』は仏教用語で悟りとは一番遠い光のことで、それが無節操な日本の都市にはピッタリだと思う」。

写真は、撮影場所となる各都市を俯瞰した地上に配置されている。さらに、東京は目、名古屋は鼻、札幌は口というように、各都市の作品は顔の一部となっており、最終的には47都道府県を揃えて、巨大な福笑いにするという壮大なコンセプトがある。ただし、6枚を制作するのに約3年をかけており、その制作は一種のライフワークの様相を呈している。

小山による都市のコラージュは、写真というメディアの性質上、そしてそれらがコロナ禍という多くの店舗にとっての苦難の時期に撮影されたことを踏まえると、ある時代のある街の表象という、個人の作品以上の意味も宿している。「個人的には、日常の苦しさを回避するための麻酔的な作品ではなく、普段は意識しない現実の側面に気づかせるような覚醒的な作品を作りたいんです」。そう語る、小山の作品の今後の展開が楽しみだ。

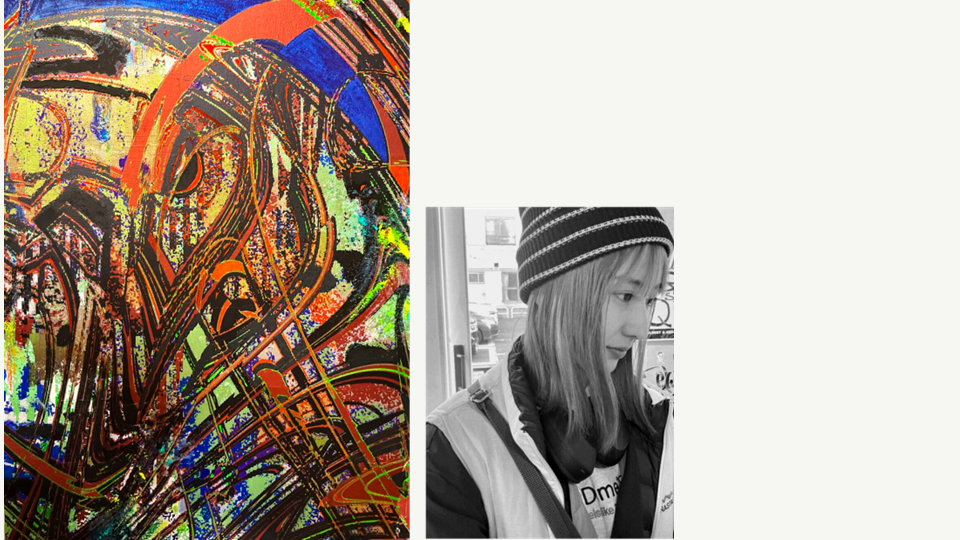

これまで開催された4回にわたる「Art in Tokyo YNK 」では、企画者である2つのギャラリーが、主に所属作家からそれぞれ半分ずつ参加作家を出してきた。それに対して今回の展覧会では、TOKYO CONTEMPORARY KYOBASHIというプロジェクトとして、共同で大無田拓海という1人の作家を招聘。これもまた、初めての試みとなる。

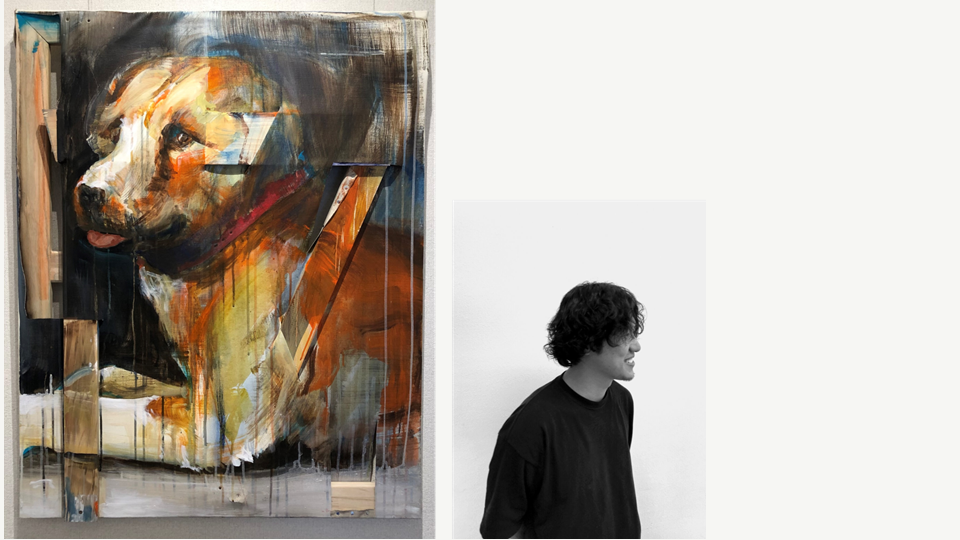

大無田拓海

大無田は、本展の企画者の1人である四季彩舎の石井が審査員を務めたアートイベント「Independent Tokyo 2022」で、石井の個人賞を受賞した期待のアーティスト。今回の出品作家のなかではもっとも若く、この春に愛知県立芸術大学を卒業した。

以前から絵画を描くなかで、画面に集中し、その世界の中に没入していく感覚と、絵具のかすれや隆起の彫刻性を気にしたり、視線がフレーム外に溢れたりすることで、ふと意識が画面の外に連れ戻される感覚があることが、気になっていたという。大無田が「仮想と現実」と呼ぶこの感覚に素直に、四角い木枠に貼られたキャンバスという既存の「絵画」のフォーマットを解体。絵の物質性を強調しつつ、それらを再構築して作品にし始めた。こうした問題意識は、先行世代の小林正人などにも通じるものだろう。

絵のモチーフは、架空であったり、写真集などを参照したりして描かれる人物像や、犬、薔薇のようなものたち。また、別のタイプの作品として、木彫でレリーフを制作し、それを絵に描いたうえで、再びレリーフの上に貼るという、独特のプロセスによる立体的な作品も制作している。今回は、それら異なるタイプの作品を合わせて展示する予定だ。

「制作のなかで自身が感じた感覚を丁寧に拾いたい。その結果、絵画のフォーマットにこだわらなくてもよくて、自由に制作ができればと思います」。そう語る大無田の作風は良い意味でまだ未完成で、実験の途中のような気配を帯びていると感じた。そうした若手作家の試行錯誤の姿を味わえることも、「Art in Tokyo YNK」の醍醐味のひとつだろう。

日の目を浴びていない作り手に、羽ばたく場所を

大無田の選抜や、写真家として活動する小山の参加に象徴されるように、今回も実験的な要素を取り入れて行われる「Art in Tokyo YNK」。さらに、既存のジャンルを超えて生み出される新しい領域や、試行錯誤で開発されていった技法など、6人の作り手は、それぞれの経験からそれぞれ独自の表現を真摯に作り出していた。

「Art in Tokyo YNKでは、若手に限らず、面白い表現をしているけれど、まだ現代アートの世界で大きくは注目されていないアーティストを紹介したいと思ってきました」。四季彩舎の石井は、5回目を迎えたこのイベントに込めた思いをあらためてそう話す。「世間的には日の目は浴びていないかもしれないけど、活動を必死に頑張っている作家さんはたくさんいます。そうした人たちが、こうしたイベントを機に羽ばたいてくれたら。私たちの仕事のやりがいも、そうしたところにあるんです」。

今回、大無田をふたつのギャラリーで扱った背景にも、そのことによって、ひとつのギャラリーでは得られない相乗効果を狙っている部分があるという。「アートの世界では、ときに1人の作家を巡って複数のギャラリーが競争を繰り広げることもありますが、TOKYO CONTEMPORARY KYOBASHIには互いに信頼関係があり、今後アートフェアで作家を紹介するにあたっても、費用を折半するなどして助け合っていけると思う。今後も、今回の大無田さんのような枠で作家を紹介することは続けていきたいです」と話す。

TOKYO CONTEMPORARY KYOBASHI

一方で、「Art in Tokyo YNK」という場所は、「売上」という指標をそれほど意識しなくてもいい機会としても重要だ、と石井。「例えば百貨店などに出す場合は、どうしても売上を考えざるを得ません。けれど、Art in Tokyo YNKでは、作品を目にするビジネスパーソンの方々にどういったアーティストの作品を見てもらいたいか、知ってもらいたいか、我々も純粋な目で選ぶことできる。そこはとてもありがたい場所になっています」。

地道に自身の制作を探求する作り手と、それを紹介したいと考えるギャラリスト。それらの思いが、多くの人の行き交う公共の場でぶつかる「Art in Tokyo YNK」という展示は、作品を見せる側にとっても、見る側にとっても、じつは貴重な現場になっている。会場の近くを通ることがあれば、ぜひ一度訪れて、足を止めてみてほしい。

執筆:杉原環樹

※一部の作品画像は、実際に展示される作品とは異なる場合がございます。

主 催:TOKYO CONTEMPORARY KYOBASHI、東京建物株式会社

公式サイト: https://artintokyoynk.com/

【関連サイト】

TOKYO CONTEMPORARY KYOBASHI(@kyobashicontemporary): https://www.instagram.com/kyobashicontemporary/

四季彩舎: https://www.shikisaisha.com

TOMOHIKO YOSHINO GALLERY : https://www.tomohikoyoshinogallery.com