文・後藤隆基 ごとう りゅうき 立教大学社会学部教育研究コーディネーター。

1981年静岡県生まれ。立教大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門は近現代日本演劇・文学。共著に、神山彰編『交差する歌舞伎と新劇』(森話社)、論文に、「明治三十年代京都劇壇と高安月郊交流圏―「さくら時雨」初演考」(『藝能史研究』212号)など。

江戸以来の盛り場には、大店だけでなく、飲食店や寄席、版元や道具屋などが活気を呈した。そこには作家や芸術家、役者らも闊歩し、今に受け継がれている名作が生まれた。

「雛の節句のあくる晩、春で、朧で、御縁日、同じ栄螺と蛤を放して、巡査の帳面に、名を並べて、女房と名告つて、一所に詣る西河岸の、お地蔵様が縁結び。……これで出来なきゃ、日本は暗夜だわ」

日本橋の花街を描いた泉鏡花の小説『日本橋』は、大正3(1914)年に千章館から出版された。

医学士の葛木晋三は、行方不明の姉に似た日本橋の檜物町芸妓、瀧の家清葉に恋をするが、清葉は家への義理のために彼を振る。思いを諦めた帰途、雛人形に供えた栄螺と蛤を一石橋から川へ捨てた葛木が巡査に尋問されているところを、稲葉家お孝が同じように供物を投げこみ、妻だと偽って救う。折しも縁結びの西河岸地蔵尊の縁日。そこで冒頭のお孝のせりふである。橋の出会いから二人は馴染むようになるが、お孝には赤熊と呼ばれる情夫の五十嵐伝吾がつきまとっていた─。

『日本橋』は大正4年3月、真山青果が脚色し、東京の本郷座で新派が初演した。喜多村緑郎が演じるお孝に、伊井蓉峰の葛木。清葉は木村操、伝吾は小織桂一郎が演じた。名優が居並ぶ中、若き花柳章太郎が西河岸地蔵尊に願をかけて雛妓のお千世役を得、出世作となった。

多くの作者が改訂を重ねて、新派の先達が継承してきた『日本橋』だが、当代の水谷八重子さんが初役でお孝を演じたのは、昭和48(1973)年に新橋演舞場で行われた、たった一日の小さな研究会。以来、お孝と清葉を数度演じてきた。

初役以前から、鏡花の脚色とされる『戯曲日本橋』(大正六年、春陽堂)を読んでいたという八重子さんは「通常新派では、お孝と葛木の主役二人に清葉を加えて、脇に伝吾という配役になりますが、鏡花先生の原作は主役の男女ではなく、女と女、男と男が織りなす物語なんです」と語る。とりわけお孝への思いは強く深い。

「奔放なお孝は、理想的なイメージの清葉に羨望や嫉妬を抱いて、清葉が振った男はすべて拾うような競争心を見せます。だけど最後に硝酸を呷って清葉に抱かれて死ぬ間際、やっと清葉が自分のところに降りてきてくれた、同じ芸妓、同じ江戸っ子だという〝同じ線〟に乗れた幸せの中で死んでいく。そういうお孝が好きなんです。そのときに、それまでは『芸妓の身が恥ずかしい』と思っていた清葉が初めて芸妓であることを誇りに思う。二人の女の心のどんでん返しがおもしろい」

タイプの異なる二人の芸妓の意気地が交錯する。そして女に翻弄される男たちの運命。八重子さんはそこに鏡花が描こうとしたであろう人間の業を読みこんでいく。

「お孝への執心を断ちきれずに堕ちていく伝吾。男をそこまで堕としてしまう女とは一緒にいられない、だから葛木は別れを選んで出家する。きれいごとだけじゃない、どろどろした人間模様を描いてみたい。今まで上演されてきた『日本橋』は小説を新派風にアレンジして、美しさをお客さんにアピールする箇所を抽出したもの。従来の脚色ではない泉鏡花の『日本橋』を上演することが私の夢なんです」

そんな物語が生まれたまちを、歩いてみたいと思った。新派の『日本橋』は一石橋の場面で幕を開ける。この散歩も一石橋からはじめるのが筋というものだろう。

水谷八重子(みずたに やえこ) 女優。

1939年東京生まれ。母は初代水谷八重子、父は14代守田勘弥。55年水谷良重の名で新派公演で初舞台、95年に2代目八重子を襲名。ジャズ歌手、映画、テレビ、東宝ミュージカル、朗読など幅広く活躍。芸術選奨最優秀賞、菊田一夫演劇賞、都民文化栄誉章、紫綬褒章、旭日小綬章など受賞多数。

(撮影・渡邉茂樹)

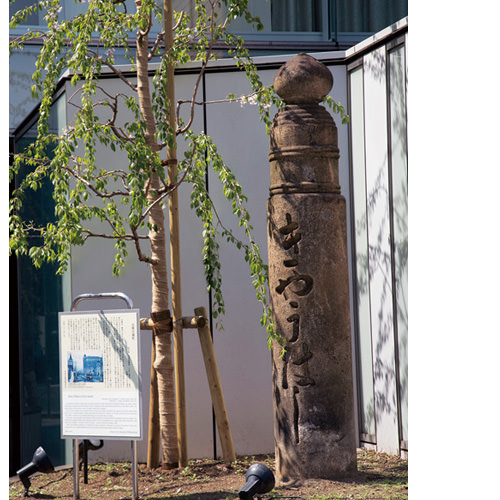

一石橋と、その橋詰に安政4(1857)年に建てられた

「一石橋迷子しらせ石標」。迷子の情報を知らせる掲

示板のような役割を果たした。都指定文化財

両岸に二つの後藤家の屋敷があったことから〝五斗と五斗で一石〟と洒落たらしい橋名に親近感を覚えつつ、まず西河岸地蔵寺を参詣。現在の八重洲一丁目界隈が『日本橋』の舞台である。鏡花自身、この地を愛し、なじみが深かった。老舗出版社の春陽堂が上槇町(現日本橋三丁目)にあり、鏡花の師、尾崎紅葉らの作家たちも頻繁に往来していた。

明治半ば、鏡花の周辺には、日本橋に集う多彩な人的ネットワークがあった。実業家の初代安田善次郎の長男、善之助(大正10年に二代目善次郎を襲名)もその一人だ。別号は松廻舎。歌舞伎を好み、森鷗外の弟で医師の三木竹二が演劇雑誌「歌舞伎」を創刊(明治33年1月)した際はパトロンとなり、蔵書家としても著名な人物である。

花街・葭町の料亭「百尺」の四男で、画家の安田靫彦は、まだ十代だった明治30年代前半、次兄の直次郎(のちに歌舞伎役者の五代目中村七三郎)が新右衛門町(現日本橋三丁目)で営む大島紬の店に住み、小堀鞆音の門下生と紫紅会(のちに紅児会)なる研究会を催していた。この会はやがて鍛冶橋に近い貸席に移るのだが、善之助とともに新右衛門町時代の靫彦を訪ねたと、尾崎紅葉の日記にある。

当時の作家たちが足しげく通ったのが、通三丁目(現日本橋二丁目)の丸善。その二階にかつて彼らの情熱をかきたてる一角があった。

「丸善の二階、あの狭い薄暗い、色の白い足のわるい莞爾した番頭、埃だらけの棚、理科の書と案内記と文学書類と一緒に並んでゐる硝子の中、それでもその二階には、その時々に欧洲を動かした名高い書籍がやつて来て並べて置かれた」(田山花袋『東京の三十年』)

ニーチェ、イプセン、ドストエフスキー、ゾラ、ボードレール……。ここに集まる洋書に導かれて書棚を漁る作家たち。十九世紀の西洋思潮は「丸善の二階」から流入し、日本のモダニズムを牽引していった。

作家が生みだした物語は、出版され、流通することで世の中にひろまる。夏目漱石の『吾輩は猫である』を出した当時指折りの版元、大倉書店も通一丁目にあった。日本橋は近代日本文化の発信地ともいうべき地域だった。

日本橋西河岸地蔵寺。享保3年(1718年)、西河岸が広がっていたこの地に移り「西河岸のお地蔵様」として親しまれた(撮影・渡邉茂樹)

日本橋西河岸地蔵寺に奉納された「板絵着色お千世の図額」。大正4年の「日本橋」初演の際、当時21歳で無名だった花柳章太郎が、この寺に祈願してお千世役に起用され出世作となったことから、昭和13年の再演時に奉納した。小村雪岱筆で半玉姿のお千世が描かれ、花柳による「桃割に結ひて貰ひし春日かな」、泉鏡花による「初蝶のまひまひ拝す御堂かな」の句が添えられている。中央区民文化財(提供・中央区立郷土天文館)

鏡花が小説『日本橋』を出版した大正3年、10月1日に三越呉服店本店(現日本橋三越本店)が新装開業した。同じ日、竹久夢二が呉服町(現八重洲一丁目)で「港屋絵草紙店」(〜大正5年)を開店。夢二がデザインした小間物を売り、二階にはギャラリーも併設していた。

江戸時代からの老舗が軒を連ねる日本橋だが、夢二が深く交流をもっていた店に、文化3(1806)年創業の和紙舗「榛原」がある。榛原は代々一流の文人墨客にうちわ絵や便箋などの原画・図案を依頼し、三代目榛原直次郎は、贔屓の柴田是真や河鍋暁斎らのデザインを次々と商品化した。榛原に通った客には、勝海舟、志賀直哉、森鷗外一家、永井荷風、小村雪岱、長谷川かな女など枚挙にいとまがない。

その中でも、夢二は自ら絵封筒に木版の原画を描く提案をし、日本画を描くための紙を榛原で買うなど強いつながりがあった。榛原の学芸員の中村陽子さんは「榛原と夢二は作風が似ていた」という。

「榛原では常にモダンなもの、日本のよさをとりいれながら海外に通用するものをめざして商品開発を行ってきました。その点で榛原と夢二が求めた同時代のモダニズムが合致したのではないでしょうか」

そうした夢二の嗜好を満足させたのが、日本橋や京橋界隈のまち並みだった。夢二は「夏の街を享楽しやうと思ふには、目的や約束があつてはいけません」とエッセイ「夏の街をゆく心」(『婦人画報』大正14年8月)を書きだしている。サヱグサで絹レースの肌着を、榛原で小菊(懐紙)を五帖、三越で靴を注文した後に菊屋でかまぼこ、明治屋でノルウェーのサーディンやオーストリアのバターやマカロニなどを買いこむ。田屋で夏用の帽子を見立てて「コデイ」の石鹸も買って……と予定を詰めこんでは、ゆっくりアイスクリームも食べられない─。

大正12(1923)年の関東大震災で古き良き東京の面影は失われてしまったが、表通りよりも「仲通り静かな、あんまり繁昌しない取残された老舗や、風雅なくぐり門のある裏町」を好み、夢二は心のままに散歩や買い物を愉しんだのだろう。

竹久夢二が営んでいた、港屋絵草紙店。大正3(1914)年、西河岸橋近く(現八重洲1丁目)に開店。夢二デザインの千代紙や絵封筒、便箋などが並び人気を博した(提供・中央区立京橋図書館)

上:河鍋暁斎の手がけた榛原団扇絵「鶏図」を復刻した絵はがき(162円) 下:竹久夢二が榛原に託した絵封筒の図案を復刻した一筆箋(各540円)(撮影・渡邉茂樹)

榛原

住所: 中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

TEL: 03-3272-3801

営業時間: 10時〜18時30分(土日〜17時30分)

定休日: 祝日

「私にとって日本橋は、デパートのまちなんです」

夢二のひそみに倣ってそぞろ歩いていると、水谷八重子さんの声がふと耳によみがえった。平成11(1999)年、日本橋架橋八十八周年記念のイベントで八重子さんは芸者の姿に扮して人力車に乗り、三越から髙島屋までパレードをした。

「抜いた襟が寒くてね、三越と髙島屋ってこんなに遠かったの? って思った」と笑う八重子さんは、デパート群が醸しだす高揚感と、その中に昔ながらの小さな老舗が息づくところに、日本橋ならではの魅力を見いだしていた。

三越と髙島屋(日本橋店は昭和8年に新築開店)の間、現在COREDO日本橋が建つ場所には、寛文2(1662)年創業の小間物屋から発展した白木屋百貨店(のちに東急百貨店日本橋店。平成11年閉店)が賑わいを競っていた。明治42(1909)年に三越が少年音楽隊を創設すると、44(1911)年に白木屋では本居長世が白木屋少女音楽隊を結成し、日本初の少女歌劇をはじめるなど先駆的な試みを行った。それに想を得た小林一三が宝塚歌劇団の前身、宝塚唱歌隊を結成するのは2年後のことだ。

日本橋は横丁に活気あふれるまちでもあった。白木屋の北側にあった「木原店」は飲食店が並ぶ「食傷新道」の俗称で知られ、漱石の『三四郎』には三四郎が寄席の木原亭へ三代目柳家小さんを聞きに行く場面がある。三代目小さんは漱石が愛してやまない落語家だった。また岡本綺堂『半七捕物帳』の半七の出生地も木原店とされている。

永代通りを渡って東京日本橋タワーの南側、通二丁目(現日本橋二丁目)には、幕府の御用医師、久志本式部が屋敷を拝領したことから「式部小路」と呼ばれた横丁があった。泉鏡花は「日本橋のそれにや習へる、/源氏の著者にや擬へたる、/近き頃音羽青柳の横町を、/式部小路となむいへりける」と序を付した小説「式部小路」(明治三十九年)を大阪毎日新聞に連載。江戸時代には戯作者の柳亭種彦が、ここに住む阿藤なる女を語り手に『源氏物語』を翻案した未完の長編『偐紫田舎源氏』(文政12〜天保13年)を刊行して、ベストセラーとなった。

種彦が『偐紫田舎源氏』を書くより早い文化13(1816)年、坪内逍遙をして「江戸演劇の大問屋」と言わしめた歌舞伎作者、河竹黙阿弥が式部小路で産声を上げた。父の四代目越前屋勘兵衛は湯屋の株(風呂屋の営業権)を扱って稼業としていたという。黙阿弥の史跡は、旧居跡の碑がある浅草仲見世や晩年を過ごした本所が有名だが、その生誕地ももう少し知られていい。

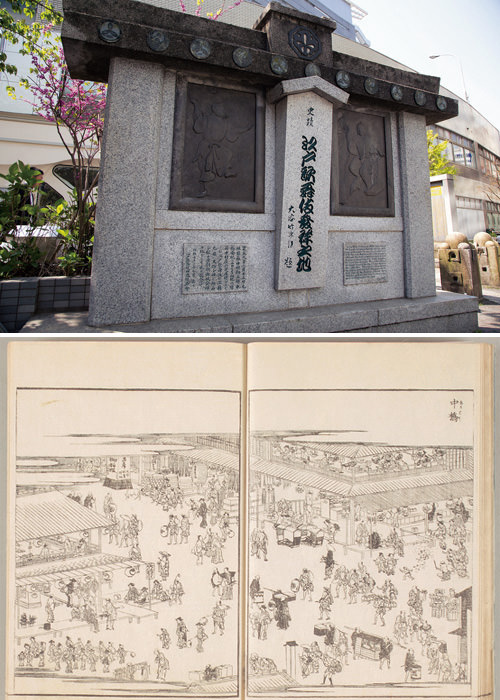

5月の歌舞伎座(旧京橋区木挽町)で観たばかりの黙阿弥作『十六夜清心』と『三人吉三巴白浪』を思い返しながら中央通りに出る。八重洲通り(日本橋区と京橋区の旧区境)と交差するあたりの堀割(紅葉川)に架かった中橋(安永3年に埋め立てられて中橋広小路)の南地で、寛永元(1624)年、初代猿若勘三郎が、猿若座(のちに中村座)の櫓を上げた。これが幕府の許可を得た最初の常打ち小屋で、江戸歌舞伎の濫觴(はじまり)とされている。その来歴を刻んだ碑があったはず─と、記憶を頼りに京橋へ入っていく。

木原店、別名「食傷新道」。当時の日本橋区通1丁目6番地2号あたり(現日本橋1丁目)。この場所にあった寄席の木原亭は、擬宝珠の間(日本橋と京橋の間に位置したことから)に出演しなければ一人前ではないと言われるような、落語家にとって憧れの場所だったという。明治44年撮影(提供・中央区立京橋図書館)

河竹黙阿弥(1816〜1893)狂言作者。天保6(1835)年、5代目鶴屋南北に入門、14年に立作者となり2代目河竹新七を襲名した。幕末の歌舞伎俳優4代目市川小団次のために安政元年(1854)の「忍ぶの惣太」をはじめ多くの生世話狂言を書く。明治維新後も9代目市川団十郎や5代目尾上菊五郎に活歴物や散切(ざんぎり)物を提供。明治14年(1881)黙阿弥と名乗った(所蔵・国立国会図書館)

銀座(旧京橋区)に生まれ育った国文学者の池田彌三郎は、日本橋区と京橋区の間には序列があって、前者が後者に万事優先したと『日本橋私記』に書いている。

「日本橋と京橋なら日本橋が上、京橋と月島なら京橋が上だった。今はそんなことないけどね」と語ってくれたのが、天保元(1830)年に銀座で創業し、幕末に京橋へ移転した江戸箒の専門店「白木屋傳兵衛」の六代目中村梅吉さん。京橋川の水運で栄えた竹河岸そばに店を構えた白木屋傳兵衛は、今も同じ場所で営業しており、昭和4(1929)年生まれの梅吉さんは、昭和から平成の京橋を見つめ続け、郷土史研究も行う土地の生き字引だ。

戦後まもない昭和22(1947)年、日本橋区と京橋区が合併して中央区になり、両者の関係も変わっていったのかもしれない。京橋には、明治屋などの歴史深い大店があり、清水建設やブリヂストンなど多くの企業が本社を構えている。それらが表通りに建ち並ぶ一方、路地に入れば庶民向けの日用品を商う小さな店が残っている。落語の「金明竹」は中橋の加賀屋佐吉という古物商が舞台だが、噺に出てくる道具屋はほとんど東仲通り(骨董通り)の道具屋という。商人や職人が集うまち。それも京橋の特徴なのだろう。

「戦前はカランコロンと下駄の音がすれば、みんなうちのお客さんだった」(梅吉さん)とわかるほど、店の前は静かな通りだったそうだが、その商売先を聞くと実に多彩である。

「大倉財閥の二代目大倉喜七郎さんの御宅から注文があって、親父にくっついて麹町のお屋敷まで箒を届けに行きましてね。たまたま喜七郎さんもいらして『坊や、勉強するんだよ』なんて頭を撫でていただいたのが、私の宝物。自由学園をつくった羽仁もと子さんのところにも箒をかついで行ったそうです」と梅吉さん。

そばで話を聞いていた七代目の悟さんが驚いたように「自由学園さんは今、お得意様ですよ」と教えてくれた。

「昔は歌舞伎座にもお出入りで、歌舞伎座の紋が入った貸草履をうちでこしらえてました。箒も卸してたけど、主なものは草履。お支払いが切符なんだけど、人気があってお客が入る興行の切符はくれないの。あるとき『今度はいいのにしてよ』って頼んだら断られて喧嘩になっちゃった」と梅吉さんは笑う。

商人の意気地と言おうか、時代の大らかさと言おうか。老舗の商売から往時の空気が醸しだされる、まちが紡ぐ物語である。

帰りに手ごろな小箒を買い、路地をうろついていると、安藤広重の旧居跡があった一画(現在工事中)に出くわした。近くには幕府の御用絵師、狩野四家の狩野安信(中橋狩野)の屋敷もあったという。

美術に縁深い一帯なのか、南鞘町(現・京橋二丁目)には、漫画家の岡本一平の実家があった。父の岡本可亭(竹二郎)は書家で、北大路魯山人が明治38(1905)年から2年間、内弟子修業していたらしい。一平は魯山人と同世代。のちに「総理大臣の名前は知らなくても岡本一平の名前を知らぬ者はない」といわれる人気を誇るが、東京美術学校を卒業して帝劇背景部に入った直後の43(1910)年、和田英作の媒酌で、かの子と祝言を挙げた。京橋の実家で新婚生活を送るが家の者とそりが合わず、一平は身ごもっていた妻を連れて川崎へ。そこで生まれたのが、芸術家の岡本太郎である。

いつのまにか、東京国立近代美術館フィルムセンター(旧日活本社)の前に着いている。映画でも観たかったが、傾きだした陽に急かされ、東映(昭和35年頃まで)や大映(46年頃まで)の本社があった京橋交差点を左折、警察博物館の北側に「江戸歌舞伎発祥之地」の碑を見つける。白木屋傳兵衛の前の道から中央通りに出ればよかったものを、とんだ遠回りをしてしまったようだ。

江戸箒の老舗「白木屋傳兵衛」の6代目中村梅吉氏(撮影・渡邉茂樹)

白木屋傳兵衛

住所: 東京都中央区京橋3-9-8 白伝ビル1F

フリーダイヤル: 0120-375-389 TEL: 03-3563-1771

営業時間: 10時〜19時

定休日: 日曜・祝日

京橋大根河岸通りから外堀通りへ。鍛冶橋の近くには狩野探幽の屋敷(鍛冶橋狩野)や坂本龍馬が通った小千葉道場があったと聞く。歴史の残香に思いを馳せ、東京駅を横目に日本橋川へ向かう。

明治維新、関東大震災、第二次世界大戦などによって、まちは絶えず変化を余儀なくされてきた。

失われた風景のひとつに、明治17(1884)年に鍛冶橋と呉服橋の間、現在の東京駅八重洲口に架かっていた八重洲橋がある。外濠を渡るときはこの三つの橋を通ったが、大正3(1914)年の東京駅開業にともない撤去。関東大震災後の大正14(1925)年に再び架橋された折、医学者で詩人の木下杢太郎による斬新かつ堅実な設計が話題を呼んだ。しかし、戦後復興も最中の昭和23(1948)年、外濠の埋め立てで、詩人の夢をも埋めるように橋は壊されてしまう。

八重洲口に近い、かつての檜物町にあった料亭藤村家では、泉鏡花を囲む「九九九会」(会費が九円九十九銭だった)が毎月23日に開かれていた。メンバーは水上瀧太郎、里見弴、久保田万太郎、小村雪岱、岡田三郎助、三宅周太郎、鏑木清方。昭和3(1928)年5月から14(1939)年8月まで一度も休んだことがなかったという。この藤村家も戦災で焼け、一時期再興するが、29(1954)年の区画整理で土地取払いとなった。

時代の中で生まれては消えていくまちの物語がある。まちの中で生まれる物語がある。水谷八重子さんの新派論は傾聴すべきものだ。

「新派は古典と言いつつも〝明治の現代劇〟。木と紙で建てた家に住んでいた日本人の生活を丹念に描いています。それが遠くなればなるほど大事に守って、失われた時代の風俗や生活をお客様に伝えていかねばなりません。現代に呼吸している役者の身体を通して〝明治の現代劇〟を新しくよみがえらせる。それが、これからの新派だと思っています」

榛原の中村陽子さんは「それぞれの商店が誠実に仕事をすることで、日本橋に人が集まってくる。まち全体で日本橋の信頼を高めて、ブランドをつくっています。その姿勢は昔から受け継がれているもの」と話していた。老舗で生まれる商品もまた、逝きし世の物語を次代に伝える重要なアイテムである。

「花火大会やお祭りで、若い人が着なれない浴衣を着て、同じような巾着を持っている姿を見ると『みんな〝日本人〟をやってみたいんだな……』と思うの。そうすると『新派って、まだまだ生きていける』と感じます。舞台という虚構の世界で、できるかぎり本物を残していくのが私たちの仕事」という、八重子さんの言葉が重ねて思いだされる。

新呉服橋ビルの下に記念碑が建てられた夢二の港屋跡を過ぎ、まもなく一石橋に戻る。橋の南詰にある「まよひ子のしるべ」の石は、この界隈の盛り場で迷子が続出したため、安政4(1857)年に西河岸町の人たちが建てたもの。迷子のようにまちをめぐった一日の終着点で、にわかに空が陰ってきた。

「うつくしき鏡花の夜となりにけり一石橋に春の雨降り」(吉井勇)

時は初夏。季節の移ろいを知らせる雨の匂いが漂う。目を閉じれば橋上の高速道路を透して「うつくしき鏡花の夜」が近づいてくる。

上:「江戸歌舞伎発祥之地」碑。江戸歌舞伎は、寛永元(1624)年、猿若座(のち中村座)の猿若勘三郎が、中橋南地(現京橋1丁目周辺)で櫓を上げたのがはじまり。記念碑は京橋のたもとにある(撮影・渡邉茂樹) 下:中橋広小路の賑わい。中橋は、日本橋と京橋との中間にあった紅葉川に架かっていた橋で、盛り場として栄えた(『江戸名所図会 一巻』より「中橋」/提供・都立中央図書館)

今はなき京橋(石造)の親柱3基が、現存している(京橋3-5先)。擬宝珠のある2基の親柱は明治8(1875)年にアーチ橋になったときのもので、詩人の佐々木支陰による「京橋」と「きやうはし」の橋名がそれぞれに彫られている(撮影・渡邉茂樹)

東京人2016年7月増刊より転載