古美術を扱う画廊が多く集まる京橋エリアで、実験的な映像作品や、領域横断的な表現に積極的に発表の場所を与えてきた、稀有なギャラリーがある。2003年に、近所の料理店のご主人でもある木邑芳幸さんがオープンした「art space kimura ASK?」だ。

「ASK?」と問いかけるギャラリー名の通り、開廊以来、アニメーション作家の久里洋二や漫画家のしりあがり寿、黎明期だったメディアアートの展覧会など、既存のアートの枠組みを更新するような展示を行なってきた。2005年スタートの「ASK?映像祭コンペティション」は、新人の映像作家の登竜門として、今年で17回目を迎える。

ギャラリー運営を通して、木邑さんが大切にしてきたものとは何か? 生まれ育ったこの街から受け取ったものとは? ギャラリーでお話を伺った。

アートに溢れた街で、「問いかける」ギャラリーを

──まずは、木邑さんがギャラリーを始められた経緯について聞かせてください。木邑さんはとんかつが有名な近くの料理店「和洋料理きむら」のご主人でもありますよね。

もともと両親が料理屋だったんです。「きむら」の建物は戦前からあるもので、以前は祖母が酒屋をしていたそうですが、戦後に両親が料理屋を始めたんですね。いまはランチを妹に任せていて、夜は私が厨房に立っています。

そうしたわけで、このエリアで生まれ育ったのですが、環境的に文化に触れられる場所がたくさんあったんですね。「art space kimura ASK?」(以下「ASK?」)の建物の一階にいまもある南天子画廊さんはじめ、画廊が周りに多かった。あと、 東京国立近代美術館フィルムセンター(現・国立映画アーカイブ)や、銀座テアトルシネマ(2013年閉館)という映画館とか、映画的な環境も同時にありました。それがバックグラウンドになっています。

私は以前サラリーマンをしていたのですが、父が店を離れるのをきっかけに、脱サラして店を継ぎました。そしてあるとき、このスペースにご縁があって使えることになった際、さっきのバッググラウンドが出てきたんです。私自身、大学時代に映像研究会で8ミリの自主映画を撮ったりしていました。そのうち映像の仕事もしたいと思っていたけど、ちょうどスペースがあるということで、映像を扱うギャラリーができないか、と。また、前の勤務先が理系の会社で、メディアアートにも関心があったので、それも扱いたいと思いました。

左)中央通りから道一本入ったビルの2階と地下1階が「art space kimura ASK?」

右)同じ並びの「和洋料理きむら」

──子どもの頃や学生時代は、結構映画を観られていたんですか?

そうですね。小さな自主上映会とか、よく行ってましたよ。当時は「ぴあ」という情報誌があって、上映情報はみんなそれで探すんです。

──いきなりギャラリーを始めると言ったら、周囲の方は反対しそうですね。

反対はありましたね。やっぱり、専門じゃないことを始めても無理じゃないか、コネクションもないのにどうするのか、と。

私が扱っていたのはアートのなかでも新しい分野だったので、周囲の反応といえば全般的に薄かったですね。絵画とか、すでに出来上がっているジャンルだったら、あとから参入しても興味を持ってもらいやすいですが、その土俵の外でやってましたから。ご近所の画廊のサポートもあり、何とかスタートできました。

また、もうひとつ良かったのは、武蔵野美術大学が運営する「αMプロジェクト」という展覧会の会場として使ってもらったことで、ムサビの先生たちからいろいろ学べたこと。実験的なプロジェクトも多かったので、私自身も勉強しながら、という感じでした。

──そうした新しい表現には、もともと耐性があったんですか?

耐性というよりも、先入観がなかったんです。だから、いろんなタイプの作品を受け入れられた。南天子さんをはじめとした先鋭的な画廊が周りに多くあり、現代アートに比較的触れていたことが私の中で大きいのかもしれません。それと、ギャラリーを始めたとき、新しい分野を開拓したいという思いもありました。「ASK?」というのは画廊名の頭文字でもありますが、問いかけの意図もある。問いかけるような展示をつねにしていきたいな、というのはありました。

art space kimura ASK?オーナーの木邑芳幸さん。丁寧な物腰で柔和な印象が漂う

マイナーな文化体験ができるスペースの重要性

──開廊以来、「ASK?」では多様なジャンルのアーティストが展示を行ってきました。

こけら落とし展は、日本のメディアアートの第一人者である藤幡正樹さんでした。バリバリのメディアアート。展示空間を極限まで追い込んでいく姿に、アートの厳しさを心に刻みました。

オープン翌年には、アニメーション作家の久里洋二さんや漫画家のしりあがり寿さんの個展をやりました。『ひょっこりひょうたん島 』で知られる久里さんですが、『11PM(イレブンピーエム)』という深夜の大人の番組で久里さんが担当したミニアニメーションは、私の中学時代には子どもは見てはいけないものという気配があったんです。でも好きだったから、「展示をやってみませんか?」と。

しりあがりさんも以前から面白い人だと思っていて、声をかけました。事前に何もプランはなかったんですが、和紙を壁全体に貼ってライブで絵を描く展示をしました。久里さんもしりあがりさんも、長年、うちで個展を続けてくれています。

──みなさん、絵画や彫刻といった、アートのど真ん中の人ではないですよね。

そうですね。アート側から見ると、ちょっと端っこっていう。でも、そういう人の方が面白いかな、と。領域をまたぐというかな。しりあがりさんの展示も、漫画家っていつもコマの中に描いているんで、壁に描いたら面白いんじゃないか。そんな単純な発想だったかもしれないけれど、これまでにない表現が生まれる瞬間に立ち会うことができました。

しりあがり寿《オレの王国、ベンチを置いたよ。》2005年個展。部屋全面に和紙を貼った墨絵インスタレーション

写真提供:art space kimura ASK?

──そうした活動のなかでも、2005年に始まった映像作家の登竜門「ASK?映像祭コンペティション」は特に知られています。こちらはどのように始まったんでしょうか?

久里さんと一緒に、映像祭をやろうとなったんですね。理由は単純で、当時は映像祭があまりなかったし、アートアニメーションもほとんど取り上げられていないよね、と。最初は飲みの席での盛り上がりでしたが、そこに映像評論家の西村智弘さんも加わり、実際に始まって、いまに続いています。

応募作品や上映作品には、あまりコマーシャルじゃない感じの作品が多いです。アートアニメーションや実験映像など、テレビとか映画館ではなかなか上演されない作品。そこに意味があるかなと思っています。

──そうした作品を作りたい作者にとっては、発表して評価してもらえる場所があること自体が嬉しいですね。

そこは何か役に立っているのかなと思いますね。

──実験的な映像にフォーカスを当てる背景には、いまの映像やメディア環境への思いもあるんでしょうか? 最近はかつてなく映像が身近にある時代になっていますよね。

そのことで思うのは、私が映像という分野に行ったきっかけが、映画監督のルイス・ブニュエルと画家のサルバドール・ダリが共作した《アンダルシアの犬》という映画だったことです。私はこの作品をとても小さな上映会でたまたま観て、絵画より映像の方にすごく可能性を感じたんですね。そうした経験があると、本当にマイナーであっても、そういう発信をするスペースが大事だなと思うわけです。たぶんそれを見ていなかったら、いまやっているような分野のことも知らなかったかもしれないから。

現在はネット配信やレンタルビデオもあって、作り手が見せたいもの、受け手が見たいものが簡単に手に入る環境になっていますよね。そうすると、需要を満たすために、作り手は受け手が欲するものを供給し続けて、永遠に見たいものを見せられ続けることになる。そうしたサイクルの中に入ってしまうと、受け手は《アンダルシアの犬》とかにはずっと辿り着かないんじゃないかな、と思うんです。そこがちょっと危惧しているところですね。

──それこそ、木邑さんが小さな上映会で偶然出会ったような感動は起きにくいかもしれない。

もちろん、いまのような環境があることで広がる出会いの可能性もあると思います。検索すれば以前よりも簡単に作品は見られるし、一長一短ですよね。ただ、どんな環境であったとしても、見たいものを自分で選択することはすごく重要だと思います。

左)ASK? 映像祭2021のフライヤー。新しい才能の発掘と若手作家に作品発表の場を提供することを目的とし、毎年行われている

理由がわからないけど面白い作品が、一番面白い

──今年の映像祭には、どのような作品が集まったのでしょうか?

応募数としては43作品が集まりました。少ないと感じられるかもしれませんが、例年よりも多い数字です。近年の傾向としては、おそらくYouTubeの影響もあると思いますが、日常を普通に撮ったような身近な映像が増えていますね。

これも技術の変化ですが、いまは映像編集も比較的簡単にできる。かつては本当に作り込んで時間をかけてやりました、みたいな作品が多かったですが、最近のは良くも悪くも身軽に作られています。当然、そのなかにも面白い作品はあって、でもそうした傾向のなかで、凝りに凝った作品を作る作家が現れるのも面白いです。

──編集技術が身近になれば、それを使って面白いことをやる人もいるし、あえてコツコツと手間のかかることをやる人もいる、と。

一言で言えば、多様になったわけですね。媒体だって私の時代はフィルムだし、その次はビデオテープだし、その後はデジタル。選択肢が増えるのは良いことですよね。

コツコツで言うと、2016年に大賞を獲った見里朝希さんの《あたしだけをみて》は、人形を使ったコマ撮りアニメーションでした。執念っていうか、集中して何かをやる人じゃないと、こういう作品はできないですよね。見里さんはその後も応募してくれて、合計3回受賞しています。最近では、「PUI PUI モルカー」というテレビアニメの監督も。活躍が目覚ましいこともあり、見里さんは過去の受賞者でも特に印象深い人の一人ですね。

見里朝希《あたしだけをみて》2016年ASK?映像祭 大賞。カップルのマンネリをテーマに、嫉妬心を燃やす女子の情念を表現

写真提供:art space kimura ASK?

──今年の大賞は副島しのぶさんの《Blink in the Desert》でした。

副島さんは過去に彫刻を学び、その後、映像の道に進まれて、とても多彩な方です。作品のテーマも異界というものを軸にして、その土地土地の宗教や文化をリサーチして作品にされている。作品に哲学が流れているんです。映像祭の審査員は久里さんと西村さん、そして私の3人でずっと務めていますが、いずれも高い評価でした。

一方で、昨年からのコロナ禍で映像祭の運営は大変でした。従来は時間を区切って観客を入れ替えるプログラム上映を行っていたのですが、昨年は観客を出入り自由にして密にならない工夫をしました。また、最終日に授与式もやっていましたが、そうしたセレモニーもできなかった。こうした機会は、作家同士の貴重な出会いの場でもある。オンラインでもできるんだけど、味気ない気がしてね。そこは、次なる課題ですね。

副島しのぶ《Blink in the Desert》2021年ASK?映像祭 大賞。砂漠で象と共に暮らす少年はある日、羽虫を衝動的に殺してしまう。その後、羽虫の幻影に苛まれ…

写真提供:art space kimura ASK?

──たくさんの新しい才能を見てきて、今後の若手に言いたいことはありますか?

なんだろうね……。新しいことを狙うとか、ウケを狙うじゃなくて、自分のなかにテーマがある作家が、良い作家だと思うんですよね。だから、何かしらテーマを持っていて、手段は映像でも何でもいいけれど、それを継続して追求していくといいのかな、と。撮らずにいられないとか、作らずにはいられないものを継続している作家さんは面白いですよね。

なかでも、何が面白いのかわからないけど面白い作品が一番面白いですね。塩の結晶は、食塩水に種を吊るしているといつの間にか成長する。作品は、その種みたいな存在だと思うんです。みんながよくわからずモヤモヤしているものに感づかせる作品は良いですね。

モヤモヤした作り手と受け手を結び合わせる場所

──今後のギャラリーの役割については、どのように考えられていますか?

いままで話してきたような、モヤモヤしたものを抱えながら、なかなか発表する場所がない作品を作りたい作り手はいるし、そうした作品を見たい受け手もいる。そうした人たちを結び合わせるようなスペースが提供できればいいな、と。

アートと料理を一緒にしちゃいけないけれど、料理店の方では、仕入れで「あ、これはいいんじゃないか」と思うものを仕入れて、お客さんたちにシェアすることがよくあるんです。世の中の面白いものを見つけてきて、こんなものがあるんだよってシェアする点では、このふたつの仕事は共通しているかもしれませんね。

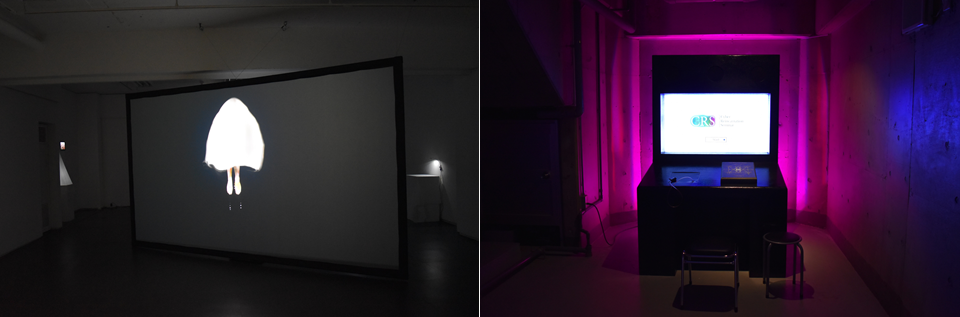

左)赤坂有芽《△と布置》2021年個展。秋田県内のある山にまつわる信仰や歴史的背景などに触発され制作されたビデオインスタレーション

右)宍倉志信《Cyber Reincarnation Seminar》2021年個展。現代における「儀式的体験」に着目し、ゲームや映像、インスタレーションを中心に制作を行う宍倉氏の新作

写真提供:art space kimura ASK?

──料理人でありながら、ギャラリーも運営されているというのは、とても特殊なお立場だと思います。そのふたつを行き来していて、良かった点は?

アートにどっぷりではなくて、少し引いた目線で見られた。それは良かったですね。逆に料理にもどっぷりではない。ただ、お店にいると、街がどうなっているのかという情報はどんどん入ってくる。そうしたいろんなインプットがあるのは、面白いです。あ、だけど料理をしているときは、100%の力で料理をしていますよ(笑)。お店のほとんどのお客さんは、私がギャラリーも運営していることは知りません。

──厨房に立つご主人の「裏の顔」を知ったら、驚くでしょうね(笑)。最後に、木邑さんがこれからしていきたいことや、考えていきたいことを聞かせてください。

基本的には、いまの仕事を継続していくこと、これが目標です。他方で、最近アートの世界でも「SDGs」という言葉がよく聞かれるようになりましたが、そこで語られる自然観や文化観に、悪い意味でのわかりやすさや素朴さ、矛盾を感じることもあるんです。たとえば人間が自然をコントロールすることを前提に、「自然を守ろう」と言うこととか。

でも、本当の自然はもっと訳が分かんなくて、ドロドロしていて、何と言うか、根源的なものだと思う。そういう問いかけはしていきたいですね。アートの役割は、そういう部分を見せることにもあるんじゃないか。たとえば、さきほどの副島さんみたいに、土地の風習や歴史を深く探求することでしか言えないこともある。わかりやすい社会性に迎合するのではなく、そうした根源的なものを求める作家を、今後も大切にしていきたいです。

ASK? 映像祭

PART1「2020年度受賞作家展」

会期:2021年7月26日(月)~31日(土)11:30-19:00

PART2「2021年度受賞作家展」

会期:2021年8月6日(金)~8日(日)11:30-19:00

執筆:杉原環樹、撮影:島村緑