京橋駅に直結したオフィスビル・東京スクエアガーデンのエントランスを舞台に、2021年秋から開催されている現代アート展「Art in Tokyo YNK」。業界関係者を中心に関心を集め、早くも第3回の開催が10月31日(月)~12月2日(土)に決まった。

今回のテーマは「Diversity =多様性」。表現の方法も出自も異なる6名のアーティストの作品をビジネス街の中心に展示することで、さまざまな鑑賞者にアートの多面的な魅力を伝えたいという。全出品作家と主催者に、展覧会と作品の見どころを聞いた。

アートの幅広さを示す、試行錯誤の場

2021年11月に第1回が開催された「Art in Tokyo YNK」は、美術館やギャラリーのような作品鑑賞のための場所ではなく、一般のビジネスパーソンが通勤などで通り過ぎるオフィスビルのエントランスを舞台として催される、一風変わった現代アートの展覧会だ。

出発点は同じく昨年、「四季彩舎」の石井信さんと「TOMOHIKO YOSHINO GALLERY」の吉野智彦さんという2人の若手ギャラリストが、古美術街として知られる京橋から現代アートを発信しようと、プロジェクト「TOKYO CONTEMPORARY KYOBASHI」を立ち上げたこと。地域の活性化という側面も持つこの動きに、地域企業の東京建物が呼応するかたちで、両者の主催する新しい取り組み「Art in Tokyo YNK」がスタートした。

その後、半年に1度のペースで回を重ねてきた同展だが、第3回は新たに「Diversity=多様性」という展示テーマを設定。幅広い素材や技法を用いる作り手を、意識的に集めた。その背景を吉野さんは、「一般にアートと言うと、油絵や日本画などがイメージされると思います。でも、アートはそれだけじゃないんだよ、と。そんな裾野の広さを楽しんでもらいたいと思って、今回、アートの多様性を感じられる作家をセレクトしました」と語る。

もう一点、目を引くのは、出品作家がこれまでで最も少ない6名であることだ。この点について石井さんは、「公共空間で行われるこの展示では、企画者の我々も毎回試行錯誤が求められます」としたうえで、「これまでの回の経験から、ビルの就業者や来訪者の日常の動線でもあるあの会場では、ごちゃごちゃと作品を見せるのではなく、より集中して見てもらう仕掛けが重要なのではないか、と思いました。そこで今回は、まるで6人のアーティストの6つの個展が共存しているような、没入感のある展示を目指せればと思っています」と話した。

第1回 Art in Tokyo YNKの様子

主催者にとっても、普段のルーティーンとは異なる実験性が求められる「Art in Tokyo YNK」。それでは、最新回はどのようなアーティストの、どのような作品が並ぶのか。出品する6名へのリモート取材を通して、それぞれの作品のポイントを見ていこう。

現実の手触りを問う絵画

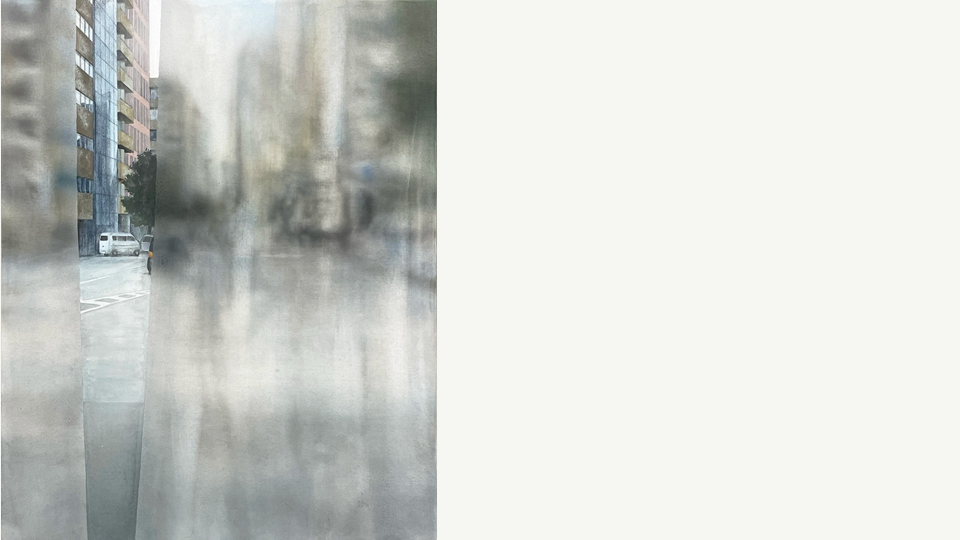

1993年生まれの角谷紀章は、画面の大部分を覆う磨りガラス越しのような風景と、その隙間から覗くクリアな風景を対比させる「Frosted Window」シリーズなど通して、鑑賞者の想像力に働きかけ、見ることの実質を問うてきた作家だ。この画風の背景には、作家が育った時代に加速したテクノロジーの進化に伴う、現実の手触りの喪失があるという。

角谷 紀章《Curtain #3》※

「確かなリアリティの所在は、どこにあるのか。そんなことを考えたとき、それは自分自身の記憶や観念の世界のなかにこそあるのではないか、と。僕の絵画は、見る人の想像力を通して、そうしたひとつのリアリティを他者と共有できる場なんです」と角谷は言う。

制作は、始めに作家がスマホで生活圏の何気ない風景を撮影。その中から、「とくに思い入れのない、どこかも覚えていない場所の写真」を選択し、綿布に描いていく。

面白いのは、その後のプロセスだ。一見、初めに写真通りの風景を描き、そこに何かしらの手段でボカシを入れたようにも見えるが、じつは綿布の滲みを利用してまずはボカされた風景の方を描き、その曖昧な風景を起点にして、事後的にクリアな風景を描いている。そこには、風景を積極的に獲得、構築していこうとする作家の意志も感じられるだろう。

あえて詳細を描かない余白を残すことで、見る者の想像を掻き立てる方法は、角谷が出自とする日本画にも連なるものだ。「いまスマホなどのカメラはどんどん高画質になり、肉眼を凌駕していますが、果たしてそれが『よく見る』ということなのか。たとえばコンタクトを外した人は、目の前をよく見ようとしますよね。カメラの性能とは異なる、そうした見ることのリアリティについて、絵画を通して感じてもらえたら」と角谷は話す。

こうした、目の前の世界と、それを感覚する自分自身の関係性を問い直すような問題意識は、1993年生まれの田尻周也の絵画にも感じられた。

田尻は、顔や性別がわからない、サーモグラフィーに映されたような輪郭だけの群像を通して、人の存在の抽象性をテーマにしてきたアーティストだ。凹凸のないフラットな筆致で描かれた、表情が読めない無個性化された人の群れは、言い難い不気味さと同時に、余計な情報が削ぎ落とされたそのあり方ゆえ、剥き出しの存在に向き合うようなインパクトも感じさせる。

田尻 周也《crowd #26》※

このような作風の背景には、「目の前にあるものを人はどのように見ているのか」という根本的な関心があると、田尻は話す。「たとえば、人があるものに魅力を感じるとき、それは本心からそう感じているのか、それとも他人の目のようなノイズを通してそう感じているのか。僕は絵画を通して、ノイズの極力ない、純粋な感覚に触れたいんです」。

人は世界をどのように知覚しているのか。世界と自分はどのようにつながっているのか。そうした問いは、人類が長い歴史のなかで繰り返してきたものだが、普段の生活のなかではあらためて思いを寄せない視点だろう。人の気配や空気だけを描いたかのような田尻の絵画は、その抽象性のもたらす違和感によって、人にふとそうした問いを投げかける。

今回の会場は慌しいオフィスビル。そうした場所で展示することについて尋ねると、「どこか不穏で、あまり見慣れないものを提示することによって、ただ流れていく人々の時間のなかに何か『弁』のようなものが作れたら嬉しいです」と意気込みを語ってくれた。

時間と自然が作り出した風景

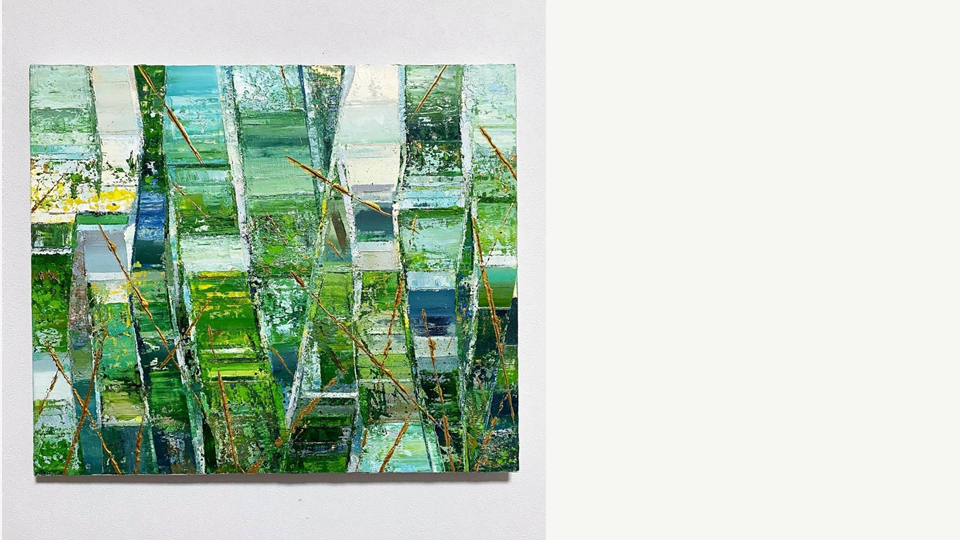

興味深いことに、人と風景の間にあるものへの眼差しは、今回の作家の多くに共通するもののように思えた。1987年生まれのHILO NAKATSUGAWAの作品も、それに連なる。彼が制作するのは、宝石の複雑な結晶と自然の風景が組み合わされた、独自の風景画だ。

HILO NAKATSUGAWA《Rutile Forest》

もともと宝石や鉱物に関心があったというNAKATSUGAWA。大学進学で上京した際、それまで図鑑で見ていた宝石の、実物の美しさに衝撃を受け、モチーフにし始めた。大学卒業後は出身地の長野に帰郷。そこであらためて感じた地元の自然の美しさや、長野ゆかりの画家・東山魁夷の絵にもあるような、澄んだ空気の厚みに刺激され、それとこれまで続けてきた宝石というモチーフを組み合わせることで、現在の作風にたどり着いた。

「制作をするなかで、宝石と絵画のつながりも感じました。例えば、絵具の顔料はもともと鉱物を砕いたもの。ウルトラマリンの色を見ることは、その元の鉱物であるラピスラズリを見ることにつながっています。また、宝石の表面を拡大すると見えるヒビやワレは、油絵の質感に似ている。宝石を通して、僕自身、絵に対する見方も変わりましたね」。

さらに、光を屈折させ、風景を断片化する宝石の結晶は、彼の作品を絵画史の記憶と共鳴させる要因にもなっている。例えば、「近づくと鉱物感や物質感の強い筆跡が見え、離れて見ると風景が立ち上がるあり方は、印象派的。分割された面ごとに異なる風景が隣り合う様子は、画面に複数の視点を共存させたキュビズムを連想させるかもしれません」。

最近はビビッドな色彩を抑え、パステルやグラデーションを多用することで、その隣り合うものの見せる美しさをさらに探求しているという。「僕自身が宝石と絵の具のつながりに感動したように、作品を見る方たちにも、宝石をキーワードに絵の具本来の美しさを感じてもらえたら」。

つづく岡本順子もまた、自然が見せる、人間の意図が及ばないモノの光景に、独自の美しさを見出してきたアーティストだ。

岡本が作品の大きなインスピレーション源とするのは、例えば、長い時間のなかで自然に隆起した岩や、生まれた磯の表情、太古の記憶を刻む化石、あるいはアンティーク家具の傷のような、時代や時の流れを感じさせるモノたちの姿だ。幼い頃から愛着を持ってきたという、そうした静かで力強い世界を、塗り壁材としても知られる漆喰で表現してきた。

岡本 順子《時の記録》

制作のプロセスとしては、木製パネルの上に漆喰を重ねて塗っていき、彫刻刀などを使ってその表面に傷をつけていく。そこに、粘度の低い染料を染み込ませるように流し、さらにまた傷をつけて……という過程を繰り返すことで、表面の風合いを作っていく。

「そうした過程のなかで、意図しない漆喰の表情や、『良いな』と思う姿に出会うことがあるんです。そうしたグッときたものを『拾う』ことで、画面を作っています。いわば、小さい子どもが雲を見て、『〇〇に見える!』と発見するようなもの。そうした、作為を超えて偶然現れるギフトのようなものを大切にしながら、作品を作っています」。

母親が絵が好きで、自身も小さい頃から絵を描いてきた。ただ、本格的な制作を始めたのは染料という素材に魅せられたことがきっかけだった。そこで、初めは染料と相性の良い和紙を用いていたが、「平面の奥に風景に描くだけではなく、平面の手前側でも表現をしてみたいと思い、たどり着いたのが漆喰だった」と話す。

パネル上で、実際の凹凸を伴って築かれた抽象的な世界は、見る時間帯や光の角度、鑑賞者の気分によって多彩なテクスチャーを見せる。「鑑賞者の方たちにはぜひ作品の前で多くの時間を過ごしていただき、いろんなその表情を楽しんでもらえたらと思います」。

「いま」に向ける眼差し

2000年生まれの井上魁も、一種の「時間」の問題を作品で扱っているアーティストだ。

井上 魁《Mighty ceramix》※

「縄文土器もそうですが、焼き物は基本的にとても長く時代を超えていくもの。かたや自分が親しんできたストリートカルチャーは、刹那的なもの。後者の瞬間的ですぐ消えてしまう感覚や感情の変化を、長く残したいという思いから、いまの表現を始めました」。

ただし、一見相反するこの二つの領域には、共通点もある。「例えば、焼き物は土を積んで作るもの。ダンスや音楽やグラフィティも、行為を重ねていくことで表現されます。自分の作品のなかでは、そうした『層』の感覚も大切にしています」。

作品にたびたび登場するマンガ的な男の子や動物のキャラクターは、ダンスなどをしているときの理想の自分の姿でもある。「ダンスの世界でも、身体言語で特徴的な人格を表すことを『キャラクターをつける』と呼ぶことがあるんです。そうした踊っているときの自分の感覚や、『こうありたい』という姿を、描かれたキャラクターに重ねています」。

最近は、グラフィティの文字が立体化したようなシリーズを制作。今回の展示でも発表する予定だ。表面のチューブから搾り出したような絵の具は身体がリズムに乗る感覚、裏面の華やかなドローイングは、踊りながら景色と一体化している感覚を表すという。形に残らないけれどたしかにあった、「いま」という瞬間のリアルな感覚や動きを、実際には動かない焼き物によっていかに刻むことができるか。「自分の作品を通して、見る人たちにも『いまをリアルに生きている』感覚を感じてもらえたらいいなと思います」と話した。

最後に、残念ながら取材日に体調不良だったため、後日メールでインタビューに答えてくれた1998年生まれの板谷うたは、コロナ禍に制作活動を始めた異色のアーティストだ。

就職活動と同時期に制作をはじめ、将来の進路を迷っていたという板谷。そこで背中を押したのは、創作を通じて出会った人々の存在と、絵を描くことの「ワクワク」感だった。

板谷 うた《Rain sound》

「私は好奇心旺盛でこれまでもいろんなことに挑戦してきましたが、絵ほどのめり込めるものに出会えたことは初めてでした。そのワクワクを感じた瞬間、『私には模様を描くことしかない』と強く思いました。あのときのビビッときた感覚はいまでも忘れません」。

手元にあったペンで描き始めたのは、蠢く細胞を思わせる微細な模様の世界だ。制作に当たり事前に具体的なモチーフは考えず、「無意識のなかで生まれる細胞のようなものがぺンを渡ってキャンバスに生命を宿していくようなイメージで、手が動くままに感覚的に描いていきます」。

下書きも描かない。しかし、不思議にも同じ模様は現れないそうだ。板谷にとってそうして模様を描くことは一種の「癒し」でもあり、「人が寂しさや寒さを感じたときにくっついたり集まったりするのに似て、心が満たされる感覚がある」と語る。

画面づくりでは、ペンの太さを変えることで奥行きを表現したり、ベタ塗りや色抜きの場所を織り交ぜることで、視覚的に楽しめる画面を目指している。独自の感覚によって生み出された模様や曲線は、モノクロの世界に彩りや動きや暖かさも与える。そんな細かな表現を支えるペンは、「自分の模様の持つ力を一番引き出してくれる 」頼もしい相棒だ。

忙しないオフィスビルでの展覧会。そのなかで板谷は、「素朴でありながらも生命力溢れる私の作品から、癒しを感じてほしいです」と話す。「大きな感動や衝撃も必要ですが、日常のなかの『なんか素敵だな』という小さな幸せ集めはとても大切。そんな思いを感じさせるもののひとつに、私のアートが組み込まれたら嬉しいです」。

第1回 Art in Tokyo YNKの様子

板谷が最後に触れた、「大きな感動や衝撃」に対する「小さな幸せ集め」ではないが、今回話を聞いたアーティストたちには、どこかで目の前の現実の手触りや、情報化される以前のリアルなモノの姿に触れたいという感覚が共通しているようにも思えた。あらゆるものが即座に記号となり消費される時代にあって、その流れからこぼれ落ち、見落とされ、消えていってしまうもののなかに、「生」の実感を見出したいーー。そうした思いは、普段はアートに馴染みがないビジネスパーソンにも、おそらく響くものがあるはずだ。

今回で3回目を迎える「Art in Tokyo YNK」。過去2回の開催と並行するように、最近では京橋エリアに現代アートを専門とするギャラリーを出店する動きも見られるという。ビジネスの街に、アートが経済活動とは異なる時間軸や価値観を差し込んでいくということ。「Art in Tokyo YNK」が、そうした動きのさらなる起爆剤となっていくことを期待したい。

※一部の作品画像は、実際に展示される作品とは異なる場合がございます。

関連サイト

Art in Tokyo YNK公式サイト: https://artintokyoynk.com/

TOKYO CONTEMPORARY KYOBASHI(@kyobashicontemporary): https://www.instagram.com/kyobashicontemporary/

四季彩舎: https://www.shikisaisha.com

TOMOHIKO YOSHINO GALLERY : https://www.tomohikoyoshinogallery.com

執筆:杉原環樹