左:昭和14年頃の日本橋。船の往来も多く、橋の美しさも際立つ。提供 中央区立京橋図書館

右:京橋交差点から銀座方面を望む。尖塔のある建物は辰野金吾設計の「第一相互館」昭和42年 撮影 持田晃

かたや江戸期から続く老舗の大旦那。かたやオリンピックの舞台でアイスホッケー選手として活躍したのち、家業を大幅に方向転換させた3代目。

どちらにも共通するのは、自店だけでなく、まちの活性化にも尽力する姿勢だ。日本橋・京橋の顔といえる2人が、未来に向けてまちにエールを送る。

─細田さんは昭和2年のお生まれです。少年のころの日本橋はどのような景色でしたか。

細田 まち並みはそんなに変わっていないと思います。建物は木造から鉄筋に変わっても、江戸時代から続く店舗─たとえば三越にしても、うちの店にしても、そのままの場所で商いを続けていますし。

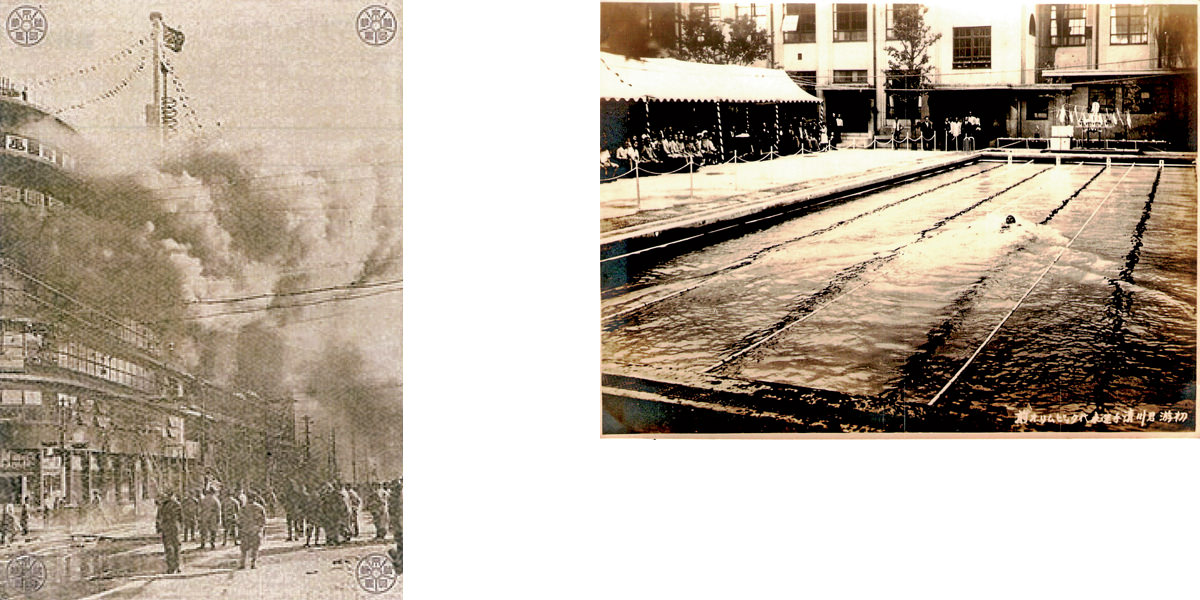

─昭和7年、白木屋の火災はご記憶にありますか。

細田 大いにあります。私が通っていた品川の幼稚園まで、急に家から迎えが来たんです。うちから白木屋までの距離は100メートルぐらいで、間に建物がなかったから、物干し台に上がって目を凝らしました。屋上で手を振っている人たちが見えて、風向きが変わるとその人たちが煙から逃げるんです。後で聞いた話ですが、犠牲者の中にお客さまはひとりもいなかった。それが美談として語られていましたね。

─日本橋川の風景はいかがでしたか。

細田 昭和10年に魚河岸が築地に移転してからの日本橋しか知らないのですが、それでも水路がとても発達していました。店で使う砂糖は問屋から買い付けていましたが、それ以外の材料はみんな、船で運んでいましたよ。道路で言えば「幹線」で、片側四車線ぐらいの船の往来があったと思います。川は汚れていて泳げるようなものではなかったけれど、従業員たちとの慰安旅行では、日本橋川の西河岸橋船着場から浦安あたりまで、網舟で出かけて潮干狩りに行ったことを覚えています。

冨田 京橋川も、埋め立てられた昭和34年ころは汚かったですよ。それでも小さいころは、弟をボートに乗せて、浜離宮の方まで釣りに行きました。帰りは引き潮にぶつかってしまって、どんなに漕いでも海の方へ引き寄せられて、難儀しました。

─冨田さんも京橋のお生まれですね。

冨田 はい、当時の京橋昭和小学校(昭和37年に日本橋城東小学校と統合して、現中央区立城東小学校)の卒業生です。当時はまだ珍しいことに、公立でありながら学校内にプールと幼稚園が併設されていました。戦時中は父親の郷里である山梨へ疎開し、戦後、神奈川県の日吉へ、そして京橋へ戻るという、慌ただしい小学校生活でした。疎開中は父が不在で、私は長男でしたから、薪を調達しなくてはいけないし、配給にも自分で並ばなくてはいけない。何でも自分でやらなければならない少年期でした。戦後は進駐軍が入ってきて、あまり聞き慣れないバンドの音楽が聞こえてきて……。それをみんなで京橋昭和小学校の屋上から「何をしているんだろう?」と覗き込んだ記憶があります。あれが戦後の始まりだったように思います。

細田 私が終戦を迎えたのは17歳のころでした。杉並の永福町に疎開していたので、東京大空襲の後は自転車で、日本橋の店の様子を見に行きました。あたり一面、真っ黒の焼け野原でね。でも、日本橋だけが、真っ白に焼け残っていた。感激しました。とても勇気づけられましたよ。

─どんな遊びをしていましたか。

冨田 近くのまちから子どもたちが集まって、宮城(皇居前広場)で野球をした記憶があります。早い者順で場所取りをしてね。東京駅の八重洲口のあたりは原っぱだったので、そこでバッタを捕って佃煮にしたりもしました。中央通りにはまだ市電が走っていたし、馬車も往来していたから、ほうきで馬糞を集めに行きました。花や植木の肥料に使うんです。

細田 八重洲口前には外堀があって、橋が架かっていましたよね。それと、毎月「四」の日には西河岸地蔵寺の縁日に行くことが楽しみでした。夜店も出て、その日は門限も延長されましたから。

─山王祭にも参加されましたか?

冨田 はい。アイスホッケー部の仲間を十人ぐらい連れて来て、みんなで神輿を担いだり……。父が京橋の連合町会長、日枝神社の役員をしておりました。地方から京橋に移り住み、近くに親戚のいない人たちは、郷土の祭のように山王祭を楽しみにしてくれていましたね。

細田 私の家も、日枝神社の氏子として祖父の代から総代を務め、父も戦後の神社復興に尽力しています。かつては私も小僧さんたちと一緒に店の二階で寝起きしたものですが、現在、日本橋一丁目の住人はゼロです。それでも江戸時代から続いてきた由緒ある日枝神社「山王祭」は、連綿と受け継がないといけない。私が日本橋一丁目の町会長に就いたのち、昭和59年にお神輿を新調しました。

今は住民がいなくても、町内の企業の社員やデパートの店長、売り娘さんたちなど、大勢の人が集まり賑やかです。外資系企業に勤める外国人たちも、祭り好きが多くて。両国の相撲部屋近くの足袋屋で特大サイズの足袋をあつらえたり、町会の連中が何かと世話を焼いていますよ。

左:延焼する白木屋。昭和7年。提供 中央区立京橋図書館

右:京橋昭和小学校(現中央区立城東小学校)にプールが敷設された落成式の様子(昭和5年)。地元の旦那衆が寄贈した。提供 西野文人

第二次世界大戦の空襲で被害を受けた、現八重洲二丁目および京橋一、二丁目あたりの様子。右上が東京駅八重洲口と八重洲橋(『東京建物百年史』より転載)

─元来、日本橋の一帯は商業地として栄えていました。一方、京橋はどんな性格のまちだったのでしょうか。

冨田 金融関係が集積していました。第一生命が京橋交差点の四つ角を占めていましたし。だから午後三時になると、どこもシャッターが閉まってしまうんです。でも道を一本入ると、畳敷きで、着物を着た番頭さんが迎えてくれるような、昔ながらの商店がありました。表通りと裏通りの顔がまるで違いましたね。私の家は、祖父の代が京都から金襴緞子を仕入れて、表具材料を販売する店を開いたのが始まりです。先祖代々続く店が多い日本橋とは違って、地方からやってきて、新たに商いを始めた家が京橋には多いように思います。

─ご家業の「冨田商店」(現・株式会社トミタ)は、冨田さんの代になって大きく方向転換されました。

冨田 これはスポーツのご縁でしたね。私は中学・高校・大学とアイスホッケーを続け、実業団の岩倉組に入社しました。冬になれば好きなだけ練習ができる北国の人たちとは違い、東京出身というハンディを乗り越えるべく過酷な練習を重ね、1960年スコーバレー五輪(アメリカ)に出場できたのです。氷川丸の最後の航海に乗って、二週間かけて現地へ向かいました。その際、西洋式の住宅を初めて見て、「なんてきれいなんだ」と大変感動しました。ふすま紙や掛け軸に手をかける時代はやがて終わると思いました。実業団を終えて家業に入ると、御用聞きや配達など小僧さんの仕事からスタートし、のちに海外へ修業に出たんです。父は「お前は俺の知らない世界を見てきているから」と全面的に仕事を委ねてくれました。そこで私は壁紙や織物を輸入するだけでなく、日本から輸出もしたいと考えたのです。「同じ値段で早く安く」ではなく、自分たちの名前で仕事を果たしたかった。弊社が生き残れた理由は、そこにあると思います。

─商いをするにあたって「日本橋」というネームバリューは大きな要素ですか。

細田 もちろんです。「日本橋」という冠がものを言っている。「日本橋の」榮太樓総本鋪なのです。父も言っていましたが、老舗企業の継続において大切なことは、「地元の」伝統や文化を正しく吸収し、それを発展させることです。日本橋全体が良くなることが、自分の店の繁盛に繋がります。みんな、日本橋が大好きなんです。

冨田 京橋も同じです。一時期、さまざまな業種の小さな商店ビルディングが次々と建って、まち全体が混沌としていきました。「このままではいけない。京橋を安全で清潔なまちにしなくては」との思いが、北原敬三氏(理事長)を中心に京橋二丁目の再開発を企画したきっかけです(2016年秋に竣工する再開発ビル「京橋エドグラン」)。大企業による鶴の一声で決められたのではなく、一軒一軒の地権者たちが一つになって立ち上がった。役所との交渉も、ディベロッパー選びも、みんなで集まって行っています。

─それは画期的なことですね。

細田 「粋」なまちを作ろうとすると、逆に「野暮」になってしまう。大都市の多くが「若者のまち」を作ろうとしているけれど、日本橋がめざすべきは「大人のまち」だと思う。マナーや教養、感性が磨かれた人たちが行き交うまちでありたい。「高級」な店ではお金が出て行くだけだけれど、「一流」な店が集えば、必ず何か、学ぶべきものがあります。お客様の「お客ぶり」を育てるという視点が大切ですね。

冨田 まさにそのとおりだと思います。私も国際アイスホッケー連盟の役員として、世界の一流人と仕事をしたことが良い経験になった。一流を見ないと、一流にはなれません。木が枝葉を伸ばして育つように、建物や、来街者が栄えていくように願いたい。そういった精神から、「Like a Big Tree」という再開発のコンセプトが生まれました。四季の木々や花々を植えて、ベンチも設置します。中央区の観光センターを備えて、京橋を訪れる人を迎える。住む人、勤める人、そのお子さんやお孫さんがまちに集い、お祭りでは同じお神輿を担ぐ。人間味の溢れるまちになるでしょう。結果、京橋から、銀座、日本橋へと賑わいが繋げられると思います。

細田 誇りといえば昔よく言ったのは、「擬宝珠内で生まれたやつが本当の江戸っ子だ」。擬宝珠(橋の欄干につけられた葱坊主のような飾り)のある日本橋と京橋は、徳川家が作って管理した由緒正しい橋です。この区域を「擬宝珠内」と呼んで、先人は名誉に感じていました。昔、私の親父が日本橋室町の友人に「お前は江戸っ子じゃねえ」と言ったら喧嘩になった。でも後で調べたら万世橋にも擬宝珠があったので「よかったな、お前も江戸っ子だ」と仲直りしたそうですよ。(笑)

明治前期の榮太樓総本鋪。安政4(1857)年、旧日本橋西河岸に金鍔(きんつば)を販売する菓子屋として創業。その後、梅ぼ志飴、甘名納糖、玉だれなど多くの和菓子を販売し世に広めた。(提供 榮太樓総本鋪)

実業団・岩倉組に在籍時の、冨田正一さん(前列左から3番目)。アイスホッケーのゴールキーパーとして活躍。引退後も世界の舞台で業界の発展に尽力している(提供 冨田正一氏)

─2020年東京オリンピック・パラリンピック(以下五輪)に向けて、展望を教えてください。

細田 日本橋川の上に敷設された、高速道路の撤去を望みます。五輪のマラソンコースは、日本橋を渡るんです。広い空に大きな高速道路が被さったあの光景を、テレビで世界中の人が見るわけです。「何だ、この邪魔な道路は」「野暮な国だな」と思うでしょう。

安全性の面でも大きな問題です。東京が首都直下型地震に見舞われた場合、道という道が機能しない中で、都内全域に積み重なる瓦礫をどうやって運び出すのか。水運を強化するしかないでしょう。首都圏の三環状道路の整備も進んで、都心の高速道路の交通量も減っていますし。

冨田 中央区には、五輪の選手村ができますよね。世界中から選手やコーチ、ドクター、選手の親戚やファンなど、たくさんの人が集まります。でも祭典が終わった後、まちはきっと、寂しく閑散としてしまう。だから祭典の後に至るまで、こちら側が明確なストーリーを用意しておけば、大きなショックは避けられる。本当に避けるべきは、無理をして、本来の姿とは異なるまちになりすまそうとすること。自然なまま、自分たちのあり方を世界に示すのが一番いいんです。だって、日本はすでに素晴らしいんですから。

戦後日本は、他の国々が戦争している間にも、実直に自分たちの技術や生活を磨きぬいてきた。「遠くて小さい島国だと思っていたけれど、日本、すごいな!」と世界中の人たちに思わせることができたら、それがひとつの大きな成果になるだろうと思っています。

2016年11月に竣工する再開発ビル「京橋エドグラン」(京橋二丁目)内には、中央区の「観光情報センター」が開設される。外国人観光客が多く訪れる地域ということもあり、多言語で対応可能だ(提供・中央区)

PHOTOGRAPH:渡邉茂樹

東京人2016年7月増刊より転載。