執筆:澁川祐子

再開発が進む東京駅の東側。オフィスや商業施設が建ち並ぶ八重洲、京橋、日本橋の一帯は、水運、陸運の要衝として開かれて以来、人と物が集まる最先端エリアとして発展してきた――。その歴史を駆動してきた“場”と“人”を追う時間の旅へようこそ。

須原屋を支えた江戸市中のネットワーク

日本橋の通一丁目に大店を構え、江戸を代表する本屋となった須原屋。栖原垣内家から養子に入り、四代目となった須原屋茂兵衛(格斎)もまた、須原屋の経営を盤石にした人物とされる。前編で寛延3年(1750)に類板をめぐる南組と通町・中通組の抗争についてふれたが、その頃に格斎は家業を継いだとされている。

抗争では上方勢に負けるが、須原屋はその後もめげるどころか、精力的に出版を行い、京都にも進出。攻めの姿勢を崩さずに、江戸で幅をきかせていた上方の本屋を凌駕していった。寛延年間(1748〜1751)から宝暦年間(1751〜1764)にかけ、江戸での出版点数が大幅に増え、市場自体も拡大しているが、それだけでは急成長の説明がつかない。好調だった理由は確定できないが、強気を貫けた背景の1つに、幅広い横のネットワークを持っていたことがあるのではないかと考える。

四代目格斎が残したものに、熊野の地誌をまとめた『熊野遊記』という漢文体の紀行文がある。格斎が師事していた儒学者の渋井太室(しぶいたいしつ)からすすめられ、出版に至ったと伝わる。そのことからもわかるように格斎には学識があり、儒学者、漢学者などといった当時の知識人たちと親しく交友していた。そうした人脈は本をつくり、販売する際の武器になったに違いない。

また、須原屋茂兵衛には、暖簾分けから生じたつながりもあった。当時の本屋の資料を読んでいると、須原屋という店名があちこちにあったことに驚くが、しかもその数は年を追うごとに多くなっている。今田洋三著『江戸の本屋さん』からその数を拾うと、南組に属する須原屋一門は、寛延年間(1748〜1751)には6軒だったのが、文化元年(1804)には9軒、そしてまもなく12軒になったとある。

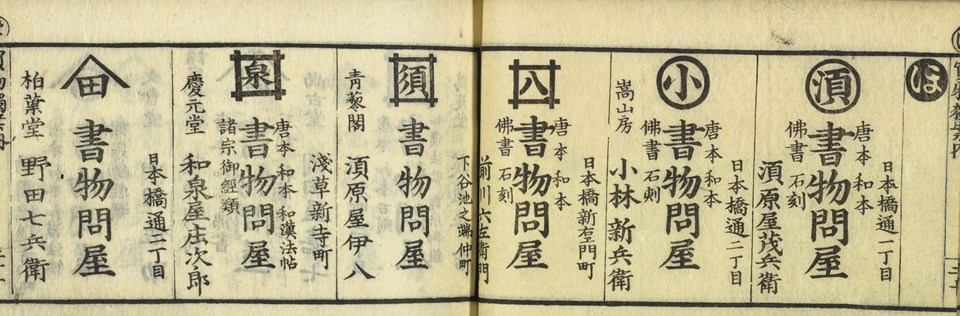

江戸の店を紹介する、文政7年(1824)刊行の中川五郎左衛門編『江戸買物独案内』。本屋の項の最初に登場する須原屋茂兵衛を含め、6軒の須原屋一門が掲載されている(提供・国立国会図書館デジタルコレクション)

そのなかには、通二丁目に店を構え、徂徠学派の本を多く出版した須原屋新兵衛(小林新兵衛)や、日本橋の北側を転々とし、平賀源内や大田南畝(なんぽ)の著作、杉田玄白らの『解体新書』の発行元として知られる須原屋市兵衛といった名店も含まれる。また文化3年(1806)に開業し、いまも日本橋にある和紙舗「榛原」は、須原屋茂兵衛から独立した須原屋佐助が興した書紙問屋に端を発する。

当時の出版業界には、相板(あいはん。複数の本屋が共同で本を出すこと)というものがあり、ときに須原屋同士で共同出版することもあった。その一例が、須原屋茂兵衛と浅草茅町の須原屋伊八が板元として名を連ねている『江戸名所図会』だ。このようにいまから見たら、須原屋は巨大チェーンのようなものを江戸市中に築いていたのである。ただいまと違うのは、それぞれが独立して個性を発揮し、ときに協業し合うというゆるいネットワークだったということだ。その躍進が須原屋の名前を全国に知らしめ、その本を行き渡らせることに役立ったことは想像に難くない。

江戸時代の本屋の風景

では、実際に須原屋茂兵衛の店ではどのような光景が繰り広げられていたのだろうか。水戸出身の儒者で、文人の寺門静軒が天保2年 (1831) に著した『江戸繁昌記』の「書舗(ほんや)」の項を参照しながら、上客の武士が店を訪れたときの様子を描いてみよう。

人通りの多い表通りを歩いていると、「書肆」と書かれた箱看板が目に入る。そうだ、何か珍しい本は入っていないか、尋ねてみることにしよう。そう思いついて、ふらりと店に入る。正面の棚には漢籍、両脇の棚には雑本が棚の高さいっぱいまできっちり積み重ねられている。店内には、最近刊行したばかりの本の名前が書かれた紙がいくつか貼られ、ひらひらと風に揺れている。奥の格子越しの帳場机には、帳簿をつけながら、店内に目を配っている店の主人らしき年配の者。店は繁盛していて、数人の小僧が本を手にせわしなくあっち行き、こっち行きしている。

座敷に腰掛けると、番頭が「はい、はい」とお辞儀をしながら近づいてくる。「近頃、珍しい本はあるだろうか」と聞くと、番頭は「はい、はい、ございますとも」と言って足早に棚に向かい、数冊を抜き出して、目の前の畳の上に置く。一番上の一冊を手に取ってパラパラとめくってみると、すでに持っている本だった。「これはもう持っている」というと、「ではこちらは」と別の一冊を差し出す。これはちょっとおもしろそうだと思ったので、「これをもらおう」と言って値段を決める。立ち上がると、番頭が「毎度ごひいきにありがとうございます。明日、さっそくお届けしますので」と言って頭を深々と下げる――。

天保9年(1838)刊『東都歳事記』(編・齋藤月岑、画・長谷川雪旦)より、暮れの様子を描いた「歳暮交加図」。左上には「書肆」の箱看板があり、その店の右脇に「江戸名所圖會 二十冊出来(しゅったい)」の掛け看板があるので、板元の須原屋を描いたものだとわかる。同書は須原屋茂兵衛と須原屋伊八の相板なのでどちらを描いたものか定かではないが、広い通りに面していることから須原屋茂兵衛ではないかと考えられる(提供・国立国会図書館デジタルコレクション)

本屋の店先には、必ず「書肆」「本屋」などと書かれた箱看板が置かれていた。店を開けるときにこれを通りに出し、閉めるときには店内にしまう。この箱看板の店側に向けられた一面には小窓がくり抜いてあり、道行く人が紙くずなどを捨てたという(橋口侯之介著『江戸の本屋と本づくり』)。その紙はリサイクルされて再生紙になったというから、なかなか合理的なシステムである。

和綴じ本は、いまのように立てて並べるのに適していないので、積み重ねて置くか、平置きにして表紙を見せていた。目当ての本があれば番頭や手代に声をかけて出してもらう。武士や僧侶などの地位ある者は、その場では金銭のやりとりをせず、家まで届けさせたり、付き人が代わって支払いを済ませたりした。

『江戸繁昌記』ではこのあと、いつも本を借りて返さない貧乏学者を番頭が機転をきかせてあしらったり、田舎者がやってきて知ったかぶりをするのに笑いをこらえて対応したりとさまざまなエピソードを展開。はては閉店後に長く売れ残っている古本たちが己の境遇を吐露し、嘆き合う様子まで皮肉たっぷりに描かれている。本を大事にしているように見えて、読まずに書斎に飾っているだけの学者もいるという訴えなど、江戸の人々が急に身近に感じられておもしろい。さすがは天保の改革で風紀を乱すと発禁になっただけの本である。

薬種商と教科書需要で激動の時代を生き抜く

『江戸繁昌記』が書かれたのは、俗に化政文化といわれる、江戸の町人文化が熟爛した時期の終わりにあたる。当時、須原屋の当主を務めていたのは北畠家から養子に入った七代目茂兵衛(茂広)だった。七代目茂広は、五代、六代で停滞した家業を盛り返した須原屋中興の人物とされる。『武鑑』独占を狙って出雲寺と争い、薬種商にも手を広げ、経営の多角化も図ったのも七代目茂広の時代だ。

嘉永6年(1853)刊『狂歌東都花日千両』(選・天明老人、画・歌川広重)より「日本橋通一丁目西側」。左手前の店が須原屋茂兵衛で、本屋の箱看板と薬種の袋看板が見える(提供・国立国会図書館デジタルコレクション)

さらに須原屋の追い風となったのは、文化・文政期(1804〜1830)から幕末にかけての寺子屋の発展である。商工業の発達によって、庶民も読み書き計算を覚える必要性が生じ、寺子屋が急増する。商業地であった日本橋はその筆頭であった。そこにいち早く目をつけたのだろうか、須原屋は寺子屋教科書を刊行し、幕末という激動の時代を乗り切っている。

明治初期の須原屋について、当時浅草に店を構えていた浅倉屋書店の十一代目吉田久兵衛は手記のなかで次のように綴っている(『書誌学』1巻6号、昭和8年「文淵閣夜話」)。

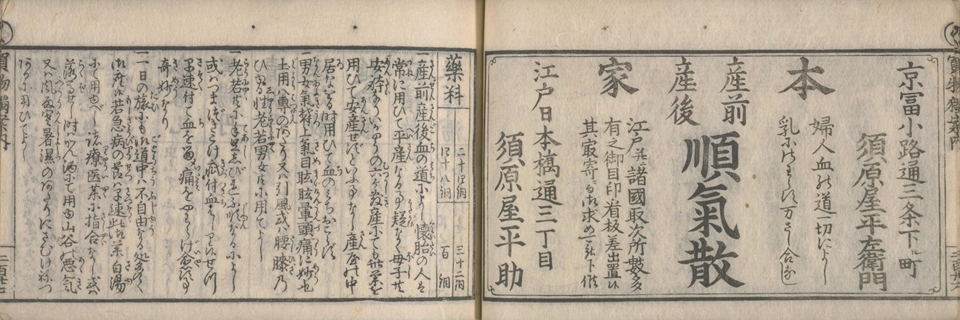

〈店土蔵で、右は書物屋、左は薬種屋で、左右の店に各々番頭が居て、紀州店の男世帯でした。其の頃の番頭は清水宗助と言ふ人でしたが、唐本好きで、当時まだ聖堂にあつた帝国図書館へ盛んに納めてゐました。お客が来ると、二階に蔵番が二人位居て店員の取次ぎに拠つて本を出すと言つた趣向でした。大般若経を買ひに行くと、二階へ上げて会席膳で御馳走をしました。何しろ昔から武鑑と江戸絵図の板元ですから、須原屋の名は全国に拡つてをりました。家伝順気散と言ふ婦人妙薬もそれらの本と諸方へ行き渡りました〉

〈紀州店の男世帯〉というのは、須原屋がもともと紀州の出であるから、紀州出身の男性を雇っていたということだろう。客の注文を受けて、2階の蔵から本を取り出す。600巻に及ぶ『大般若経』のように大きな買いものをする客には、特別に会席膳でもてなしたという。〈家伝順気散〉というのは、須原屋の薬種事業の看板商品で、産前産後の不調などにきくという婦人向けの薬で、それらも本の販売ルートにのって全国へと売られていったということである。

前掲の『江戸買物独案内』より順気散の広告。通三丁目の須原屋平助が京都の店と提携して「順気散」という薬を売り出したとある(提供・国立国会図書館デジタルコレクション)

手記ではさらにこのあと、通二丁目にあった本屋「山城屋稲田左兵衛(通称、山佐)」が、東京一の繁盛店であったにもかかわらず、「こちらは須原屋さんですか」と店に入ってくる客が途絶えず、主人が「須原屋の暖簾がほしい」と言っていたというエピソードも綴られている。時代が明治に変わっても、須原屋はそれだけ人々に知られた名前だったのだ。しかし、その栄光は長くは続かなかった。

須原屋は長く通一丁目西側に店を構えていたが、廃業したときには通二丁目東側(現在の日本橋二丁目の東京日本橋タワー付近)に移っていた

近代化のなかで消えゆく江戸の本屋

前篇の冒頭で紹介した田山花袋の『日本橋附近』には、丁稚奉公に出ていた明治14年(1881)頃の須原屋の様子が次のように綴られている。

〈今の黒江屋か塩瀬あたりのところに、須原屋と山城屋との二軒の大きな本屋が二、三軒間を置いて並んでいて、例の江戸時代の本の絵に出ているあの大きな四角な招牌(?)がいかにも権威ある老舗らしくそこに出されてあったものだった。それにしても何という淋しい陰気な本屋だったろう。ただ角帯をしめた番頭が二、三人そこここに、退屈そうに座っているだけで、ついぞ客など入って本を買っているのを見たことはなかった〉

黒江屋とはいまも日本橋にある老舗漆器店で、塩瀬は日本橋から現在は築地の明石町に移転した饅頭屋である。招牌とは箱看板のことだろう。須原屋だけでなく、山城屋ともにかつてのにぎわいは見る影もなく消え去っている。

それもそのはず、明治2年(1869)には丸善が通三丁目に開業し、明治8年(1875)には草紙屋から出発した大倉孫兵衛が通一丁目に大倉書店を創業。明治10年(1887)にはいち早く新しい印刷技術を取り入れ、明治を代表する出版社となった博文館が本郷で産声を上げている。木板から活版へと、本屋の世界にも急速に近代化の波が押し寄せていた。その変化に須原屋は対応することができず、明治37年(1904)、ついに200年以上もの歴史に幕を閉じた。

京坂に通じる東海道という陸路と、日本橋川という水路が交じわる日本橋界隈に、上方の書店が集まったのは必然だっただろう。その一等地をめぐって、入れ替わりを繰り返してきた本屋業界。そのなかで手堅い商品を軸に長く商いを続けてきた須原屋だったが、その手堅さゆえに大きな時代の変化にはついていけなかった。それは昨今、情報誌がインターネットという新しいフィールドに置き換わってしまったことによく似ている。須原屋の盛衰は「歴史は繰り返す」ことを、時代を超えて示しているのだ。

参考文献:

西山松之助ほか編『江戸町人の研究 〈第3巻〉』吉川弘文館、1973年

今田洋三『江戸の本屋さん』NHKブックス、1977年

寺門 静軒著、竹谷長二郎訳 『江戸繁昌記(下)』教育社新書、1980年

彌吉光長『江戸時代の出版と人 彌吉光長著作集3 』日外アソシエーツ、1980年

日本書誌学会『書誌学 第1巻』汲古書院、1982年

芥川 龍之介ほか『大東京繁盛記 下町篇』平凡社ライブラリー、1998年

藤實 久美子『江戸の武家名鑑 武鑑と出版競争』吉川弘文館、2008年

橋口侯之介『江戸の本屋と本づくり 【続】和本入門』平凡社ライブラリー、2011年

上里春生『江戸書籍商史』名著刊行会、2012年(初版はタイムス社、1930年)

<執筆者プロフィール>

澁川祐子

ライター。食と工芸を中心に編集、執筆。著書に『オムライスの秘密 メロンパンの謎ー人気メニュー誕生ものがたり』(新潮文庫)、編集・構成した書籍に山本教行著『暮らしを手づくりするー鳥取・岩井窯のうつわと日々』(スタンド・ブックス)、山本彩香著『にちにいましーちょっといい明日をつくる琉球料理と沖縄の言葉』(文藝春秋)など。