執筆:澁川祐子

再開発が進む東京駅の東側。オフィスや商業施設が建ち並ぶ八重洲、京橋、日本橋の一帯は、水運、陸運の要衝として開かれて以来、人と物が集まる最先端エリアとして発展してきた――。その歴史を駆動してきた“場”と“人”を追う時間の旅へようこそ。

一石橋の消えゆく景色と残る思い

鏡花の『日本橋』が刊行された大正3年(1914)、呉服町に開店した竹久夢二の「港屋絵草紙店」。そこで夢二は、最愛の人となる笠井彦乃と出会う。

彦乃は明治29年(1896)、山梨県南巨摩郡中富村西島(現在の見延町西嶋)に生まれたのち、家族とともに上京し、父の宗重は日本橋区本銀町二丁目(現在の日本橋室町四丁目付近)で紙問屋を営んでいた。夢二と出会った当時、彦乃は18歳で女学校を退学し、好きな絵の勉強も中断していたときだった。そんな彼女にとって、新鋭の画家として活躍する夢二はさぞかしまぶしく映ったに違いない。

離婚後も関係が続いていた元妻たまきとの破局が決定的になった大正4年(1915)、夢二と彦乃との仲は急速に深まっていく。だが、宗重の猛反対に遭い、彦乃は出歩くことすらままならなくなってしまった。恋しい人に会えずに懊悩する夢二は、逢い引きの場所であった一石橋をそぞろ歩き、その心中を日記で吐露している。

〈久しぶりに銭湯へ入つて、今日は夜ふけた一石橋の上に立つた。肌にふれる夜の風はもう充分に秋だ。河岸の柳の葉ずれの音も冴えてゐる。遠くなつてゆく電車のきしむ音さへ、木枯の遠なりのやうにさみしい。物質の亡びゆく時は必ず来るであろう。/されど今、今宵こうして堀の水にうつる灯のゆらめき、暗い陰とかすかな光とのもつれて消えてゆくはかなさと哀愁は永久に記憶せられるであろう。/怪物(モンスター)のやうな日本銀行の建物も、岸の柳も、並蔵も、城の石垣もいつかは土にかへるであろう。〉(『夢二日記』「童貞へ」大正4年9月)

いつかはこの風景も消え去ってしまうだろう。だが、たしかにそこにあったはかなさと哀愁は、永遠に残るだろう――。夢二の絵はノスタルジックだと言われることがあるが、その感性が育まれた背景には、近代化の途上にあって変わりゆく町の姿を目の当たりにしたことも影響を与えているのかもしれない。

さらに夢二は〈西河岸のお地蔵様の情知らず/御籤をひけばまた凶とでる。〉(同日記「トラピスト」大正4年10月)、〈思出を悲しきものに誰(た)ぞやせし一石橋のしるべ石はも〉(歌集『山へよする』)というように、一石橋周辺の風景に寄せて彦乃への想いを詠んだ歌をいくつも残している。

〈西河岸のお地蔵様〉とは、前篇に出てきた縁結びのご利益で知られる日本橋西河岸地蔵堂を指す。〈一石橋のしるべ石〉は、一石橋の南詰西側にいまも残る「迷子しらせ石標」のことだ。ここで2人は、夢二は「川」、彦乃は「山」と呼び合って逢い引きしたという。

その後、2人は万難を排して京都で同棲を始めるが、まもなく彦乃は病に倒れる。大正7年(1918)の暮れ、京都の病院に入院していた彦乃は、父の宗重によって東京に連れ戻され、夢二と引き離されたまま大正9年(1920)に結核のため満23歳で没した。彦乃に会えなくなった時期に夢二は、彼女への想いを込めた歌集『山へよする』を出版している。「山」とはすなわち彦乃のこと。「港屋絵草紙店」があったのはたった2年だったが、愛しい人の姿とともに変わりゆく橋の風景は夢二の心に深く刻まれたのである。

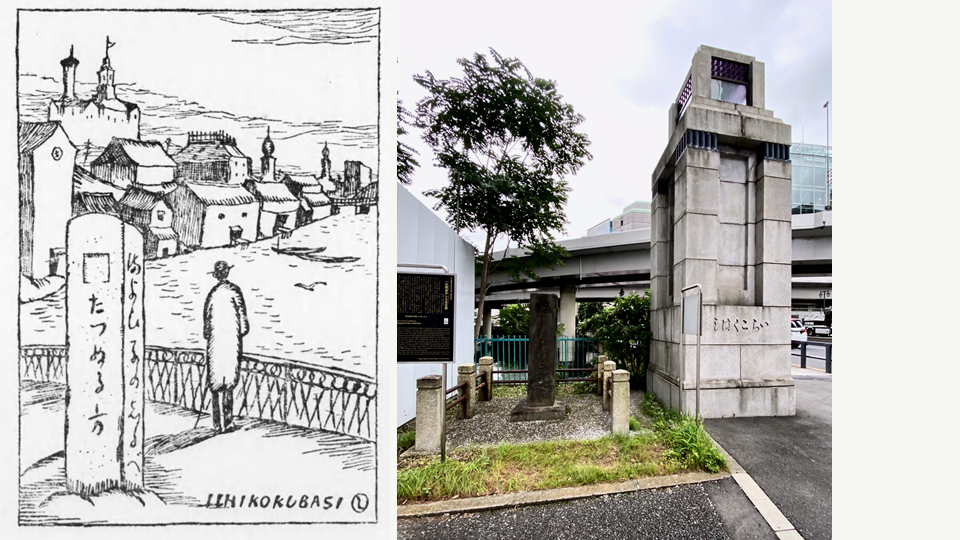

左)大正8年(1919)刊行の竹久夢二著『山へよする』(新潮社)より「ICHIKOKUBASI」と記された挿絵。一石橋に佇む男性は夢二自身を描いたものか。手前には「迷子しらせ石標」、川岸には河岸蔵、その奥には三越の洋館がそびえ立っている

右)現在の一石橋南詰の親柱(右)と「迷子しらせ石標」(左)。夢二は〈取り払われるかと案じてゐた「しるべ石はまだ立ってゐる〉と日記に綴り、いずれ石標はなくなると考えていたようだが、再開発が進む21世紀のいまも橋際に佇んでいる

日本橋大通りに掲げられた魯山人の看板

「港屋絵草紙店」が呉服町に開店した大正3年(1914)の10月、日本橋大通り(現在の中央通り)に面する京橋区南伝馬町二丁目(現在の京橋二丁目付近)、いま明治屋のあるあたりに本格的なフランス料理を出すレストランがオープンした。明治43年(1910)に小網町鎧橋の袂に西洋料理店として創業し、のちに第4回後篇で紹介した木原店に移転した「メイゾン鴻乃巣」が新たにこの地で「鴻乃巣」として営業を始めたのである。

4階建ての建物の1階はバーと喫茶、2〜3階は宴会場も備えたレストラン。かねてより文人たちの巣窟として有名だったその店に足繁く通い、深夜までビールを飲み、ビーフステーキを豪快に平らげる客がいた。2年後の大正5年(1916)に、この店の看板を手がけることになる北大路魯山人(1883〜1959)である。

陶芸家、書家、篆刻家、美食家、料理家とさまざまな顔をもつ魯山人は、明治16年(1883)に京都府愛宕郡上賀茂村(現在の京都市北区)で生まれた。本名は房次郎という。不遇な幼少時代については他の伝記に譲るが、いくつもの家を転々としたのち、明治36年(1903)に上京して京橋区高代町三丁目(現在の中央区八丁堀三丁目付近)にある親戚の丹羽茂正宅に身を寄せる。独り立ちして書道教室を開いたあと、明治38年(1905)に版下書きを志して書家の岡本可亭の内弟子となり、京橋区南伝馬町二丁目(現在の京橋二丁目付近)に住まう。岡本可亭は、日本橋の老舗「山本山」の看板を手がけた人物で、漫画家の岡本一平の父、芸術家の岡本太郎の祖父にあたる。

魯山人が鴻乃巣の看板を制作した頃は、すでに書家として独立して頭角を表し、文人や数寄者との付き合いも始まっていた。大正4年(1915)には「金沢最後の文人」と称される細野燕臺(ほそのえんだい)の紹介によって、九谷焼の須田菁華(すだせいか)窯で初めて磁器の絵付けにも挑戦している。

鴻乃巣の看板は、1辺が2尺5寸〜3尺(75〜90cm)ほどもある楠の3枚の板にそれぞれ「鴻」「乃」「巣」と一文字ずつ力強く彫ったものを、丸みを帯びた建物の1階のエントランス上に配したものだった。これを魯山人はたった一晩で彫り、500円を手にしたという。銀行員の初任給が40円だった当時としては破格の報酬だった。

当時の店の写真を見ると、型破りなラフで勢いのある太字はインパクト十分。魯山人は、ほかにも老舗乾物屋の「山城屋」や呉服店の「光琳堂」など、同じく日本橋大通り(現在の中央通り)に面する大店の看板をいくつか手がけたというから、魯山人の評判は町中に広く知れ渡ったに違いない。

岡本可亭宅は南鞘町にあったといわれているが、白崎秀雄著『北大路魯山人』では、最初は南伝馬町にあり、魯山人が独立したあとの明治41年(1908)頃に南鞘町に移転したとある。こちらの説をもとに表記した

江戸の人情が残る京橋に抱かれて

鴻乃巣から歩いて3分とかからない位置に、魯山人が古美術店「大雅堂芸術店」(翌年「大雅堂美術店」に改称)を開いたのは看板を制作した3年後の大正8年(1919)、36歳のときだった。場所は、いまも骨董屋が並ぶ東仲通りに面した京橋南鞘町一番地(現在の京橋二丁目)。前から付き合いのあった薬種商「一貫堂」の野田嶺吉から借りた一軒家で、一貫堂の向かいにあった。

店ではいつしか、昼に魯山人が料理をつくり、店で売っている古陶に盛りつけ、数人の親しい客らと楽しむようになった。それが来店者のあいだで評判になって発足したのが、のちの料亭「星岡茶寮」の原型になった会員制の「美食倶楽部」である。大雅堂の小僧として働き、星岡茶寮の料理主任も務めた武山一太は、店の様子を次のように振り返っている。

〈奥に台所があり板の間があって、板の間の下はすでにコンクリにしてあってね、スッポンやなんかいましたよ。ウナギは表に生け簀をこしらえて、石燈籠やなんかがあるところへウナギを放してあったですね。〉

スッポンやウナギがいる骨董屋なんて、あとにも先にも大雅堂ぐらいなのではないか。スッポンはとくに魯山人が好んだ食材で、鴻乃巣の主人・奥田駒蔵は魯山人の勧めもあって、大雅堂の開店に先駆け、スッポン料理屋「まるや」を一貫堂の家作内に開いている。ちなみにまるやの「○」と書かれた看板も魯山人作だった。

魯山人は毎朝、日本橋の魚河岸から活きのいい魚を仕入れ、腕をふるった。その荷物持ちだった武山は後年、「自転車を使いたい」と申し出たものの、「揺れて魚が傷む」と使わせてもらえなかったと漏らしている。料理人たちでごった返す市場のなかを、悠然と歩く大柄な洋装の男とそのあとをついていく少年の姿を想像すると微笑ましい。

そんなこだわりもあってか、美食倶楽部は一時、200人を超える会員が集まるほど盛況だった。だが、大正12年(1923)の関東大震災で建物が消失し、活動に終止符が打たれる。そして、閉鎖されたままになっていた星岡茶寮を借用する話が浮上したのである。

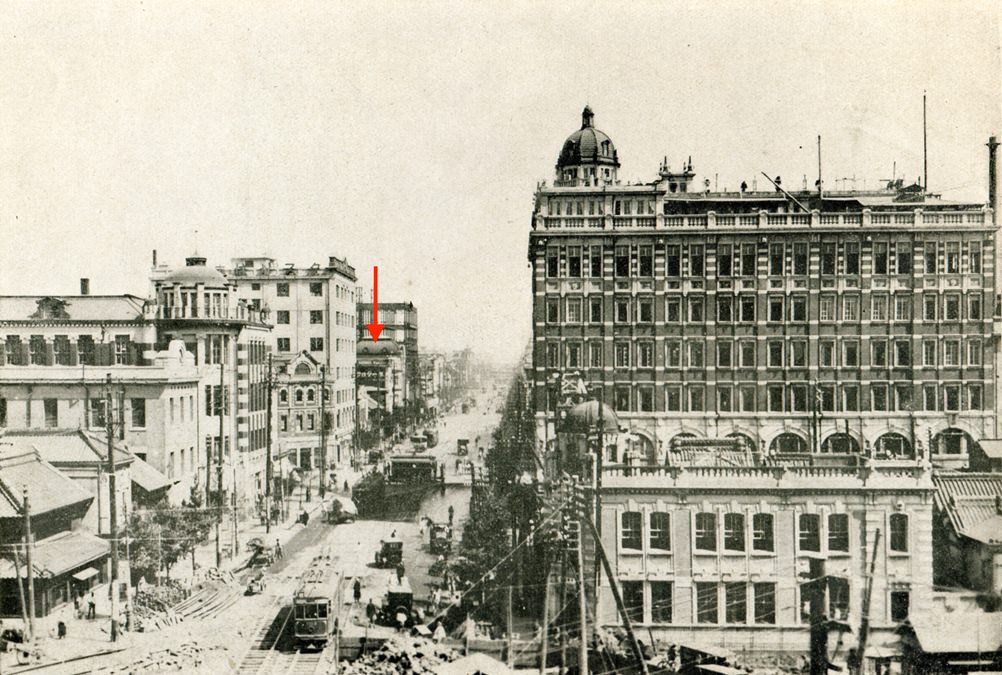

大正11年(1922)頃「京橋より日本橋通りを望む燒失前の都大路」。関東大震災前の京橋側から京橋交差点を撮影。赤い矢印(筆者記入)の丸い飾り窓らしきものが見える建物が鴻乃巣。右の高い建物は、大正10年(1921)に完成した辰野金吾設計の第一相互館(写真提供:中央区立京橋図書館)

京橋の大雅堂から、永田町の星岡茶寮へ。それは上京して以後、長く京橋を活動の拠点としてきた魯山人にとって1つの大きな区切りだった。

上京後の魯山人の住まいを見てみると、明治36年(1903)に上京して高代町三丁目の丹羽茂正宅に始まり、同町内で2回引っ越し。明治37年(1904)、日本美術協会主催の美術展覧会で受賞したのをきっかけに隣町である元嶋町(現在の八丁堀三丁目付近)に転居。翌年、南伝馬町二丁目の岡本可亭に弟子入り。明治40年(1907)、版下書家として独立し、最初の妻タミと暮らした家も中橋和泉町(現在の京橋一丁目付近)と、狭いエリアで転居を繰り返した。その後、朝鮮滞在や、食客として各地で過ごした期間はあったが、大雅堂を開いてふたたびホームグラウンドに舞い戻ってきている。

もっとも大雅堂時代は最初の妻タミと別れ、南伝馬町一丁目(現在の京橋一丁目付近)の書籍商「松山堂」の娘・藤井せきと結婚し、駿河台東紅梅町(現在の神田駿河台四丁目付近)に住まいを構えていた。だが、毎晩遅くまで友人たちと飲み歩き、早朝から仕事していたため、大雅堂の2階にほぼ住んでいたといっていい。

京橋区の東側を転々とした理由には、まずもって古物を見るのに格好の骨董屋や茶道具屋が軒を連ねていたことが挙げられるだろう。さらに和洋さまざまな料理屋があったこと、魚河岸はもちろん、青物市場のあった大根河岸も徒歩圏内で新鮮な食材が豊富に手に入ったことも大きい。加えて作家の白崎秀雄は、評伝『北大路魯山人』で、歴史ある京都とは違い、江戸からの商人、職人の町らしく細かいところにこだわらず、親切できさくなところが不遇な幼少時代を送ってきた魯山人にとって居心地がよかったのではないかと推測している。

国元を独り離れ、都会のなかで自らの腕と知恵を頼りに身を立てる。そうやってたくましく生きてきた人々が多い土地だからこそ、己を奮い立たせるように生きてきた青年を受け入れるだけの度量があったのだろう。そこから離れるということは、もはやその懐にとどまらなくてもよいだけの自信をつけたということを意味していたのかもしれない。

大雅堂美術店があった場所(京橋二丁目9-9)には現在、魯山人作品を専門に扱う「魯卿あん」がある

詳しくはこちら

今昔のはざまで芽吹いた“日本橋モダン”

小村雪岱は明治20年(1887)生まれ、竹久夢二は明治17年(1884)生まれ、北大路魯山人は明治16年(1883)生まれ。あらためてこうして生年を並べてみると、性格も生み出すものも三者三様の3人がほぼ同時代に近くで生きていた時期があることに驚く。ただし、年長の魯山人のみが戦火を経験し、戦後の世の中を目にした。

彼らが日本橋界隈に出没していた大正3年(1914)は、ちょうど6年もの歳月をかけてつくられた東京駅が完成した年だった。その落成の翌日から上野公園では東京大正博覧会が開かれ、日本初とされるエスカレーターがお目見えした。産業化が進み、西洋文化はもはやただ憧れるものではなく、手が届くものになったのだ。そして同年に勃発した第一次世界大戦を機に、日本は戦争景気に湧き、享楽の時代へと突入していく。

商人、職人を擁した同じ町人地でも、明治の初期に煉瓦造の町並みへ一斉に変わってしまった銀座とは違い、日本橋・京橋界隈にはそれでもまだ江戸の残像があちこちに残っていた。明治44年(1911)に二重アーチ構造の西洋式の橋に架け替えられた日本橋からは、見慣れた河岸蔵が望め、百貨店の誕生といわれるルネッサンス様式の三越呉服店の新館のすぐそばには、昔ながらの日本橋魚河岸のにぎわいがあった。消えゆくものと新しいものが混在するなかにあって、かつて親しんだ風景が永遠に失われていくことに、彼らは少なからず郷愁を感じたことだろう。

異なる3人の生が表立って交わった形跡はない。しかし、それでもどことなく同じ空気をまとっている気がするのは、3人とも新旧のはざまに身を置いていたからではないか。

彼らはみな、特定の師匠を持たず、いにしえに師を見出した。雪岱、夢二が浮世絵に影響を受けていたことは言うまでもなく、また魯山人の作陶も古陶の写しから始まっていた。しかし、彼らに共通しているのは、単に過去に埋没することなく、新しい技術やメディア、表現の場に活路を開き、時代の求めに応じたところであろう。

古きを慈しみながらも、その慕情を新しい表現へと変換していく。斬新だけれど奇異ではない。見たこともないけれど懐かしい。そんな彼らの表現は、この土地ならではのモダニズム、いわば“日本橋モダン”ともいうべきものがある一時期、この町で育まれたことを物語っている。

参考文献:

岡崎まこと『竹久夢二正伝』求竜堂、1984年

竹久夢二著、長田幹雄編『夢二日記1』筑摩書房、1987年

三田英彬『評伝 竹久夢二 時代に逆らった詩人画家』芸術新聞社、2000年

別冊太陽編集部編『竹久夢二の世界(別冊太陽 日本のこころ)』平凡社、2014年

竹久夢二美術館監修『竹久夢二 大正ロマンの画家、知られざる素顔』河出書房新社、2014年

吉田耕三「北大路魯山人伝」『陶説』日本陶磁協会、1960年5月号〜1961年12月号(1961年4月号、10月号を除く)

『北大路魯山人(別冊太陽 日本のこころ)』平凡社、1983年

長浜功『北大路魯山人 人と芸術』ふたばらいふ新書、2000年

山田和『知られざる魯山人』文藝春秋、2007年

柴田書店『魯山人と星岡茶寮の料理』柴田書店、2011年

白崎秀雄『北大路魯山人〈上〉〈下〉』ちくま文庫、2013年

奥田万里『大正文士のサロンを作った男 奥田駒蔵とメイゾン鴻乃巣』幻戯書房、2015年

山田和『夢境 北大路魯山人の作品と軌跡』淡交社、2015年

山田和監修『永遠なれ 魯山人(別冊太陽 日本のこころ)』平凡社、2019年

<執筆者プロフィール>

澁川祐子

ライター。食と工芸を中心に編集、執筆。著書に『オムライスの秘密 メロンパンの謎ー人気メニュー誕生ものがたり』(新潮文庫)、編集・構成した書籍に山本教行著『暮らしを手づくりするー鳥取・岩井窯のうつわと日々』(スタンド・ブックス)、山本彩香著『にちにいましーちょっといい明日をつくる琉球料理と沖縄の言葉』(文藝春秋)など。