執筆:澁川祐子

再開発が進む東京駅の東側。オフィスや商業施設が建ち並ぶ八重洲、京橋、日本橋の一帯は、水運、陸運の要衝として開かれて以来、人と物が集まる最先端エリアとして発展してきた――。その歴史を駆動してきた“場”と“人”を追う時間の旅へようこそ。

小村雪岱が描いた泉鏡花の『日本橋』の世界

日本橋の町に刻まれた歴史を書くという本連載を始めるにあたってまず浮かんだのが、小村雪岱(こむらせったい)が装幀を手がけた泉鏡花の『日本橋』だった。小村雪岱(1887〜1940)は大正から昭和初期にかけて、装幀、挿絵、舞台美術など多岐にわたって活躍。日本画を学びながらも、肉筆画ではなく商業出版物に自身の仕事を見出し、「雪岱調」と呼ばれる独自の画風を確立した美術家である。

函から本を抜き出すと、明るい色調の表紙が目に飛び込んでくる。整然と並ぶ河岸蔵と、川を行き交う舟。赤、黄、紫、白の無数の蝶が群れ飛ぶ。表裏の見返しには、日本橋の花街をひそやかにのぞき見るかのような四季の情景。青柳越しに見える隣家の座敷に、打ち置かれている三味線と鼓。からんころんと駒下駄を鳴り響かせて歩く芸妓が、満月が浮かぶ細い路地を振り返ったその瞬間――。

表紙と見返し、扉にあしらわれた5葉の絵は、艶やかで悲哀に満ちた芸妓たちの物語を彩るのにふさわしい出来栄えだった。初めて装幀を手がけたこの本は雪岱の出世作となり、以後、泉鏡花作品のほとんどが雪岱の装幀をまとって世に送り出された。大正3年(1914)、雪岱27歳になる年のことである。

長く続いた武士の時代が終わり、怒涛のように押し寄せてきた西洋の文化をようやっと咀嚼しつつあったその頃。少しずつ上書きされていった東京の町並みは、過去と現在がモザイクのように入り組んでいた。東京駅が6年の歳月をかけて建てられていた頃、その東に位置する日本橋、京橋界隈と縁を結び、飛躍を遂げた小村雪岱、竹久夢二、北大路魯山人という不世出の芸術家たちを明治の終わりから大正の初めにかけて追ってみたい。

小村雪岱が装幀を手がけた大正3年(1914)刊行の泉鏡花著『日本橋』(千章館)の復刻本(特選名著復刻全集近代文学館編、日本近代文学館、1971年、筆者所蔵)

雪岱と鏡花の出会い

小村雪岱は明治20年(1887)、父小村繁門、母もんの長男として、埼玉県川越市郭町に生まれた。本名は泰助という。明治24年(1891)、4歳で父が病気で他界し、翌年に母は小村家から離籍。父の実弟・小村萬吉のもとで養育されることになる。

雪岱が上京したのは明治34年(1901)、14歳のときだった。翌年、日本橋区檜物町(現在の八重洲一丁目、日本橋三丁目付近)の書家で、外務省に勤務する安並賢輔の家に書生として身を寄せる。しかし書家を継ぐ気はなく明治36年(1903)、16歳で画家を志して日本画家の荒木寛畝に入門。翌年に東京美術学校(現・東京藝術大学)日本画家選科に入学する。

雪岱が泉鏡花のことを知ったのはちょうどその年の秋、東京美術学校の同級生を通じてだった。何かの拍子に小説の話になり、「鏡花の小説ほど好きなものはない」と友人は言い、すらすらと作品の一節を暗唱してみせた。興味を惹かれた雪岱は、それから古本屋をあさり、鏡花の小説を夢中になって読んだ。『日本橋』の装幀は、憧れの人との初仕事でもあったのだ。

雪岱と鏡花の出会いは明治42年(1909)の夏、上京していた九州帝国大学(現・九州大学)の前身である京都帝国大学福岡医科大学の久保猪之吉を介してだった(※)。雪岱は久保から歌川豊国の絵の模写を頼まれ、その宿を訪れていたときにたまたま鏡花が来訪するという偶然に恵まれた。そのときの第一印象を、雪岱は〈色の白い小柄な、丁度勝気な美人が男装をした様な方〉と「初めて鏡花先生に御目にかゝったとき」と題する随筆で綴っている。そこで鏡花に「遊びにおいでなさい」と声をかけられ、後日、雪岱は生来の引っ込み思案を押して、大和の法華寺伝授の木彫りの地蔵を抱え、麹町下六番町(現在の千代田区六番町付近)の鏡花宅を訪ねた。そこから始まった付き合いが、雪岱の人生を決定づけたといっていい。「雪岱」という画号をつけたのも鏡花ならば、妻となる田村八重を紹介したのもまた鏡花だった。

鏡花の指名で『日本橋』の装幀を手がけることになったとき、雪岱は美術雑誌『国華』で、古画を複写する仕事に就いており、資生堂の意匠部に勤める前だった。『日本橋』は書き下ろしの単行本で、1年近くかかって書きあげられたという。鏡花は仕事の内容を他人に話すことを極度に嫌っていたため、雪岱は手探りで仕事を進めていた。最後の頁を書き終わったところでようやく「日本橋」という題名を聞き、急いで表紙を描き直した。思い描いたのは、かつて檜物町で暮らしていた頃に朝な夕なに眺めた、河岸蔵が連なる日本橋川の景色だった。

(※)随筆「初めて鏡花先生に御目にかゝったとき」で、明治42年(1909)に出会ったと記しているが、「泉鏡花先生のこと」では21歳(数え)のときと記しており、出会いの年を明治40年(1907)とする年譜もある。

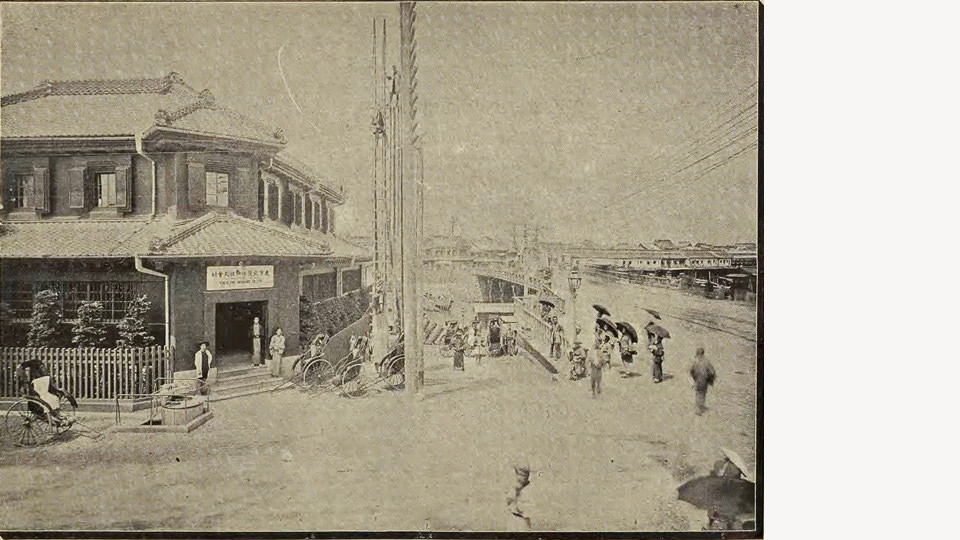

辰野金吾設計による東京駅は、明治41年(1908)から工事が始まり、大正3年(1914)に完成。駅の東側の日本橋、京橋エリアには、洋館と土蔵造が入り混じる町並みが広がっていた

よみがえる日本橋花街の記憶

雪岱は「日本橋檜物町」という随筆を書いている。このタイトルは没後、昭和17年(1942)に刊行された随筆集の書名にも採用された。そのなかで、雪岱は当時の住まいの思い出を次のように綴っている。

〈私は明治四十二三年の頃まで日本橋の檜物町二十五番地で育ちました。丁度泉鏡花先生の名作「日本橋」にかかれました時代の事で、その頃のあの辺は誠に何とはなしに人情のある土地でありました。二十五番地と申ますと、八重洲岸から細い路次を入つて左側の一廓で私の居りました家は、歌吉中心(ママ、「歌吉心中」か=筆者註)と云つて有名な家でこまかい家の建こんでゐたあの辺に似合ず、庭に小さい池があり間数は僅か四間の狭い家でありましたが、廻り椽に土蔵のある相当に古い建物で、此土蔵の二階の真黒になつた板敷に心中の血を削ったあとが白々と残って居りまして、いかにも化物屋敷の名のつきさうな家でありました。〉

泉鏡花の『日本橋』は先にふれたとおり、日本橋の花街を舞台にした物語である。日本橋花街は、雪岱の住んでいた檜物町をはじめ、数寄屋町、元大工町、上槇町といったいまの八重洲一丁目界隈に戦前まで存在していた。物語では「瀧の家」の清葉と「稲葉家」のお孝という、対照的な2人の芸妓を取り巻く人間模様が描かれる。「瀧の家」は檜物町にあり、「稲葉家」は芸妓の幽霊が出ると噂される元大工町の細い露地に越してきたばかりという設定だ。細い路地の先にある化物屋敷と囁かれてもおかしくない古い家に住んでいた雪岱は、その設定を読み、露地の先にある置屋の姿をありありと想像できたに違いない。

鏡花は住まいこそ麹町に構えていたが、〈日本橋といふ土地は先生が誠にお好きな処でありました〉と雪岱が綴っているように(「参宮日記」と「日本橋」)、足繁く通うなじみの町だった。鏡花を囲む会は、大正時代には京橋のたもとにある大根河岸の鳥料理屋「初音」で開かれるのがお決まりだった。初音は、第4回後篇の木原店にあった同名店「初音」の親戚筋がやっている姉妹店である。胃腸が弱かったという鏡花の生もの嫌いは有名で、よく煮た鶏肉ならばということで、初音をひいきにしていたらしい。雪岱の随筆には、生ものをめぐる師弟の微笑ましいやりとりも出てくるので、興味のある人はぜひ読んでみてほしい。

昭和に入り、会費の9円99銭にちなみ「九九九会」と名乗るようになってからは、会場は檜物町の料亭「藤村」に移された。毎月23日夜に開催され、集ったのは雪岱ほか、小説家の水上瀧太郎、里見弴、久保田万太郎、画家の岡田三郎助、鏑木清方、当時大審院部長の三宅正太郎らだった。昭和3年(1928)から始まった会は、鏡花が没した昭和14年(1939)8月まで一度も休むことなく続けられた。

西河岸とは反対の一石橋北詰にあった東京火災保険株式会社。右に見えるのが一石橋(瀬川光行編『日本之名勝』史伝編纂所、1900年/提供・国立国会図書館デジタルコレクション)

『日本橋』で鏡花は、町の風物を随所に織り込みながら、芸妓の物語を情感豊かに綴った。とくに印象的なのは、西河岸の風景描写である。清葉に振られた葛木とお孝が出会う一石橋では、明治37年(1904)に開通した東京電気鉄道線(外濠線)が走り去り、向こう岸に鎮座する明治20年(1887)に創業した東京火災保険本社の煉瓦造の洋館に、縁結びで知られた西河岸の地蔵堂の赤い明かりが反射する様子まで細かく書き込まれている。

日本橋西河岸地蔵堂(現・日本橋西河岸地蔵寺教会)は享保3年(1718)に創建され、いまも昭和52年(1977)に建て替えられたお堂がある。ビルの谷間に身を潜めるその姿からは想像し難いが、かつては毎月4日に開かれる縁日の日ともなると大勢の人でにぎわった。

小説の刊行に続き『日本橋』が戯曲化され、大正4年(1915)に初演されるにあたり、当時無名役者だった花柳章太郎は稲葉家の抱妓(かかえこ)・千世の役を望み、ゆかりのあるこの地蔵堂に舞台の成功を祈ってお参りしたという。願い叶って千世役を務めたこの舞台は花柳の出世作となり、昭和13年(1938)に明治座で再演された際、雪岱が描き、鏡花と花柳が句を添えた「お千代の図額」を奉納。その絵馬額は、のちに中央区民有形文化財となり、現在もお堂に安置されている。

左)日本橋西河岸地蔵寺教会(八重洲一丁目2-5)

右)港屋絵草紙店は、西河岸地蔵堂の裏手に位置した。店があった場所に建てられた記念碑。開店に際して書かれた絵と夢二が作詞した「宵待草」の一節が記されている

呉服町に誕生した新進画家・竹久夢二の小間物店

鏡花の『日本橋』が刊行された大正3年(1914)、日本橋西河岸地蔵堂の裏側に位置する呉服町二番地(現在の八重洲一丁目二番地)で1軒の店が営業を始めた。大正ロマンを代表する画家で詩人の竹久夢二(1884〜1934)が、元妻たまき(他万喜)のために開いた「港屋絵草紙店」である。売っていたのは、夢二が手がけた木版画や千代紙や封筒に、日傘や団扇、半襟など。店の前を毎日行き来し、夢二ファンでもあった美術評論家の仲田定之助は、その様子を『明治商売往来 続』で次のように綴っている。

〈港屋の店舗は木造二階建で、間口は五メートル位もあったろうか。軒上には夢二自身の瀟洒な書体で港屋と浮彫りした木の看板が上がり、軒下にはこれも港屋絵草紙店と右からの横書きを染め抜いた短い暖簾が掛かっていた。店の両翼にはシンメトリーに一メートル位ずつの飾窓が、そして店頭の中央にはショウケースが設けられていた。そしてこれも港屋絵草紙店と書かれた、長さ一・五メートルもある大提灯が目印として吊るされていた。〉

飾り窓、ショーケース、大提灯。華やかな外装に、色とりどりの雑貨が並ぶとあっては、当時、かなり人目を引いたに違いない。夢二は、個展会場でも黒幕を垂らして暗くし、ロウソクを灯し、香を焚くなど趣向を凝らしたというから、空間を演出する能力にも長けていたのである。

仲田はまた、下町のおかみさん風情の和装のたまきと、流行の洋装に身を包んだ紳士然とした夢二という2人の姿もとらえている。その対照的な出で立ちは、その後の2人の関係を暗示しているようだ。仲田は〈愛妻たまき〉と書いているが、2人は明治40年(1907)に結婚し長男が誕生するも、わずか2年後に離婚。しかしその後も一緒に暮らしたり、別れたりを繰り返し、次男と三男をもうけている。店を開いたのも、たまきが経済的に自立して暮らせるようにと意図してのことだった。

夢二は雪岱より3歳年上で、明治17年(1884)に岡山県邑久郡本庄村(現在の瀬戸内市邑久町本庄)で生まれた。15歳のときに生家の家業が傾き、一家で福岡に転居。八幡製鉄所の製図筆工として働くが明治34年(1901)、17歳のときに家を出て上京する。早稲田実業学校、同校専攻科と進学するが、もともと絵が好きで、投書をきっかけに画業の道へ入る。

開店したときはちょうど30歳。当時、すでに画集も出し、新進画家として活躍していた夢二が店を開いたとあって、そのニュースは新聞や雑誌にも取りあげられた。しかし、店は長くは続かず、2年後の大正5年(1916)に閉店。それは、この店での出会いが夢二の人生を大きく変えたからだった。(後篇に続く)

参考文献:

星川清司『小村雪岱』平凡社、1996年

『小村雪岱とその時代 粋でモダンで繊細で』埼玉県立近代美術館、2009年

大越久子著、埼玉県立近代美術館監修『小村雪岱 物語る意匠』東京美術、2014年

小村雪岱著、真田幸治編『小村雪岱随筆集』幻戯書房、2018年

岡崎まこと『竹久夢二正伝』求竜堂、1984

三田英彬『評伝 竹久夢二 時代に逆らった詩人画家』芸術新聞社、2000年

別冊太陽編集部編『竹久夢二の世界(別冊太陽 日本のこころ)』平凡社、2014年

竹久夢二美術館監修『竹久夢二 大正ロマンの画家、知られざる素顔』河出書房新社、2014年

<執筆者プロフィール>

澁川祐子

ライター。食と工芸を中心に編集、執筆。著書に『オムライスの秘密 メロンパンの謎ー人気メニュー誕生ものがたり』(新潮文庫)、編集・構成した書籍に山本教行著『暮らしを手づくりするー鳥取・岩井窯のうつわと日々』(スタンド・ブックス)、山本彩香著『にちにいましーちょっといい明日をつくる琉球料理と沖縄の言葉』(文藝春秋)など。