執筆:澁川祐子

再開発が進む東京駅の東側。オフィスや商業施設が建ち並ぶ八重洲、京橋、日本橋の一帯は、水運、陸運の要衝として開かれて以来、人と物が集まる最先端エリアとして発展してきた――。その歴史を駆動してきた“場”と“人”を追う時間の旅へようこそ。

花街に築かれた大衆娯楽の拠点

アメリカ・ロサンゼルスのハリウッドが「映画の街」として歴史を刻みはじめた頃、日本の活動写真界も大きな転換期を迎えていた。現在も続く米大手映画会社、ユニバーサル・ピクチャーズ、パラマウント・ピクチャーズの2社が興った1912年、日本でも一大映画会社が誕生したのだ。前篇でふれた「日本活動写真株式会社」(現・日活株式会社)だ。

日本活動写真株式会社、略して日活は、横田商会、吉沢商店、福宝堂、M・パテー商会という当時の活動写真大手4社が合併して創立された会社である。創立準備の事務所は最初、日比谷ホテル(のちに中華料理店「陶陶亭」)にあった。のちに日本橋区茅場町に移り、本社を構えたのは日本橋区檜物町26(現在の八重洲一丁目7番地付近)だった。現在でいうと、東京駅八重洲北口の向かいの外堀通り沿いに位置する。明治から大正、昭和の初めにかけて、この辺り一帯には日本橋花街があった。きらびやかな街に、当時の最先端をいく娯楽の拠点が築かれたのだった。

だが、日本の映画産業は前途多難だった。華々しく新会社が登場したとはいえ、内実は4社の寄せ集めに過ぎなかったからだ。

ハリウッドはその後、制作から配給に至るまですべてを賄う映画都市へと発展していく。対して、日本は土地の狭さも影響してか、映画会社や撮影所は点在し、ハリウッドのような都市空間は形成されなかった。そうしたなか、江戸から続く情報と物流の集積地である日本橋、京橋界隈が日本映画の黎明期に果たした役割は小さくない。

前篇では、京橋にある国立映画アーカイブの現在地が、明治時代に活動写真館「第一福宝館」が建てられて以来、映画に縁のある場所だったことに着目した。一方、後篇ではこの地に縁があった一人の興行師にスポットを当ててみたい。その人物とは、第一福宝館の建設にも深くかかわった小林喜三郎である。

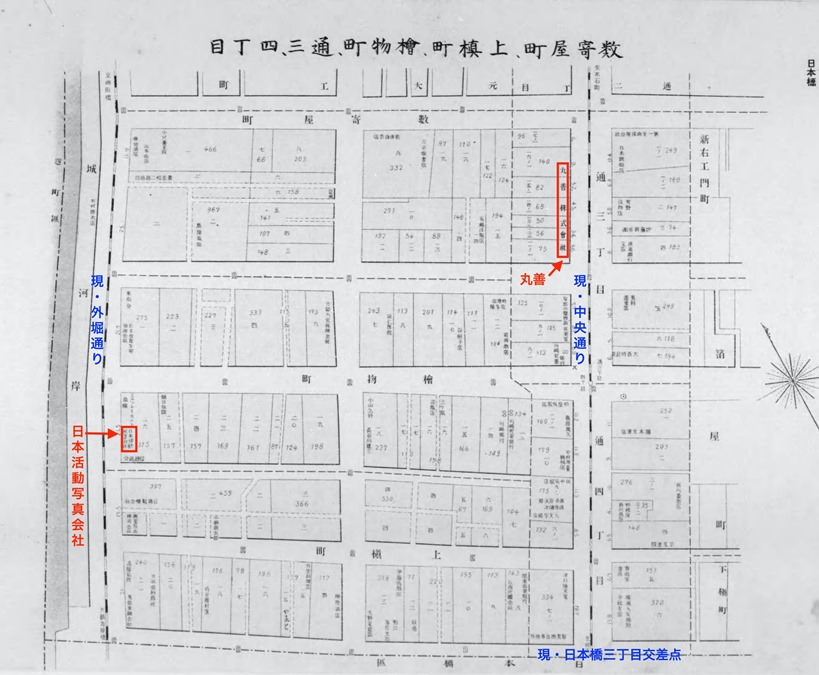

大正元年(1912)刊『東京市及接続郡部地籍地図 上卷』掲載の「日本橋区」地図(提供・国立国会図書館デジタルコレクション)。現在の外堀通り沿いに日本活動写真会社と記載されている

渋沢栄一も注目した興行師・小林喜三郎

初期映画雑誌の一誌に数えられる『活動之世界』(活動之世界社)の大正5年(1916)2月号に、「近代日本経済の父」として知られる実業家の渋沢栄一が「米国の活動写真」と題する文を寄せている。そこで渋沢は、明治42年(1909)に渡米実業団でハリウッドを視察したときの様子を振り返りながら、日本の活動写真界に苦言を呈している。

〈日本の活動写真界を見ると何(ど)うであらう、現在従業者は、単に自分の私欲を充たすに汲々として、さらに社会的観念がなく、地もあれば智識もある、世の有識者は少しも活動写真を顧みなく、日本の活動写真の振(ふる)はないのは無理のない事である。〉

そんな日本活動写真界において、渋沢が期待を寄せていた人物がいる。日本映画の黎明期の風雲児ともいうべき小林喜三郎だ。渋沢に言わせると、その志は買うが、なんせ学問が足りず、信念が固まっていない。〈日本の活動写真を活かすも殺すも自分の力一つであるといふ、堂々たる考へを以て、大いに学問修養の道に心掛て貰ひたい〉と、小林にエールを送っている。

この渋沢のアドバイスは、小林の未来と照らし合わせると多分に予言的なのだが、その話はいったんおいておこう。小林喜三郎は明治13年(1880)12月10日に、茨城県猿島郡幸島村(現在の古河市三和町)[※]の農家に生まれた。

10代初めに上京し、日本橋橘町(現在の東日本橋三丁目付近)にある大沢呉服店で住み込みの小僧となった。16歳で番頭に出世するも、2、3年経った頃に仲間から誘われて品川の遊郭で遊ぶようになり、店の金を使い込んだのがバレて出奔。流れ流れて、京都を拠点とする横田商会の巡業隊に加わったことがきっかけで、興行の世界に足を踏み入れた。

小林は、機を見るに敏な博打打ちだった。最初の大がかりな興行は、東京一の大舞台である歌舞伎座を一週間借り切るという大胆なものだった。明治41年(1908)、フランス人が持ち込んだ世界最大というふれこみの映写装置に飛びつき、「三六尺四方の大写真」と宣伝し、舞台からはみ出すほどの大画面で観客の度肝を抜いたのである。

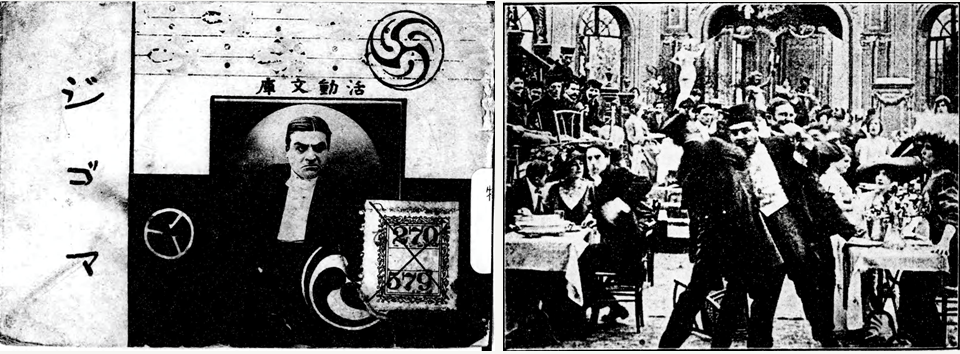

その才覚を見込まれ、明治43年(1910)に福宝堂へ営業部長として入社。翌年にはフランス映画『ジゴマ』で空前のヒットを飛ばした。原作は、フランスの作家レオン・サジーの探偵小説で、神出鬼没の怪盗ジゴマが、探偵の追求をかわしながら悪行の限りを尽くすストーリーだ。この作品をめぐる騒ぎは永嶺重敏著『怪盗ジゴマと活動写真の時代』に詳しいが、続編の公開や関連本の出版が相次ぎ、いわば大正版メディアミックスが展開されるに至った。

大正元年(1912)に刊行された鈴木素好翻案の『ジゴマ』(トモエ屋書店ほか)の表紙(左)と、挿絵として掲載されたワンシーン(右)。ジゴマと探偵ポーリンのもみ合いが繰り広げられている(ともに提供・国立国会図書館デジタルコレクション)

もっともこのブームは、小林が意図して仕掛けたものではなかった。京橋の第一福宝館で試写した際の評判はイマイチで、いったんはお蔵入りしていたものをネタ不足のために引っ張り出してきたところ、まさかの大当たりとなったのだ。この思いがけぬヒットのおかげで福宝堂は4社の合併話を有利に進め、小林は「活動界のジゴマ」と呼ばれて世間に名を馳せ、日活の初代営業部長に収まった。

しかし、大組織になじめなかった小林はまもなく日活を辞めてしまう。以降、独立しては会社を起こし、世間をにぎわせるようになる。

日活離脱後に起ち上げた常盤商会は映画を数本撮っただけで、日活に合併。いったんは日活に戻るも、またも飛び出し、今度は大阪で設立された「東洋商会」と合流する。そして大正3年(1914)、「天然色活動写真株式会社」(略称「天活」)を設立。

ただ、小林はここでも腰を落ち着けることはなかった。翌年に天活内で小林興行部を起こし、さらに大正5年(1916)には小林商会として独立。資金繰りに窮していた大正8年(1919)、アメリカ映画『イントレランス』のヒットで息を吹き返す。小林はそこで手にした利益で同年、国際活映株式会社を大々的に旗揚げした。

だが、その華々しい活躍は、突然終わりを迎える。大正10年(1921)、背任横領事件によって株主から告訴されたのだ。

国際活映は発足当時から内紛続きで、金銭の流れも不透明だった。小林を知る映画ジャーナリストの桑野桃華は、著書『水のながれ』で〈法規に通じない小林君は失脚の余儀なきに至った〉と綴っている。明治37〜38年(1904〜1905)の日露戦争後、企業体制が整備されていくなか、どんぶり勘定の経営はもはや許されなくなっていたのだろう。

〈学問修養が足りない〉と渋沢に言われた「活動界のジゴマ」は、こうして興行の一線から消えた。小林はその後も映画産業に携わり、戦後には日活の監査役に就任している。しかしこの事件以降、昭和36年(1961)に80歳で没するまで、ふたたび表舞台で脚光を浴びることはなかった。

映画産業を支えた、人と資本が集まる街

小林の強引なやり方には、当時から賛否両論あった。だが、後先を考えない無鉄砲な試みが日本の映画界を揺るがし、変化を促してきたことはたしかだ。

天活は、その社名にあるように赤と緑の回転フィルターを利用した「キネマカラー」という技術でもって、カラー映画を制作する会社として出発した。そして大正3年(1914)、劇映画としては日本初のカラー作品『義経千本桜』(吉野二郎監督)を公開し、一時は日活と勢力を二分するまでに成長した。

また、小林が仕掛けた外国映画の存在を抜きに、日本の映画史は語れないほどだ。大正4年(1915)に浅草の電気館で封切りされたアメリカ映画『名金』をはじめとする、連続活劇(一つの物語を週替りで分割上映する短編連作映画)は弁士を廃し、字幕を導入する流れを促した。

アメリカのブルーバード社が制作した「ブルーバード映画」も、帰山教正(かえりやまのりまさ、1893-1964)を中心とする純映画劇運動の模範となった。純映画運動とは、従来のように演劇を模倣するのではなく、女優を起用し、より自然で写実的なシナリオ、演技、演出といった映画的技法の追求を唱えた運動で、日本映画の転換点になったとされる。

大正8年(1919)、アメリカ映画『イントレランス』の公開では、とかくその高額な入場料が注目を集めた。当時の最高入場料が4円50銭だった帝劇で、小林は10円という常識外れの高額な入場料を設定し、人々の関心を煽る戦略に出たのだ。しかしその話題性もさることながら、4つのエピソードを並行させるという構成や大がかりなセット、最先端の撮影技術といったこの映画の革新的な手法は、当時の映画人たちに少なからず衝撃を与えたことも事実だった。

それだけではない。活動写真と演劇が交互に舞台で繰り広げられる連鎖劇を東京で流行らせ、クローズアップやカットバックなど斬新な撮影方法で知られる『大尉の娘』『毒草』(ともに大正6年公開)を井上正夫に撮らせるなど、日本の制作現場にも直接影響を与えた。

そんな小林の拠点を辿ってみると、会社設立に際して何度となく日本橋、京橋界隈を出入りしていたことがわかる。常盤商会の事務所は小林の自宅があった本郷区新花町だったが、天活を起ち上げるにあたり、本社が置かれたのは日本橋通一丁目の福宝堂本社跡地である。

その天活内に起ち上げた小林興行部の事務所は、『活動之世界』の広告によれば、京橋区本材木町三丁目13番地(現在の京橋二丁目16番地付近)にあった。のちに首都高の建設で埋め立てられた楓川のそばにあって、渋沢栄一が拠点を構えた兜町にもほど近かった。

天活を離れた後は、京橋区新肴町19番地(現在の銀座三丁目3番地付近)に小林商会を設立し、その後は浅草に移転した。だが、国際活映を設立する段になって、またこの界隈に舞い戻っている。創立事務所の所在地は、京橋区中橋和泉町6番地(現在の京橋一丁目18番地付近)。設立後は、以前天活小林興行部があった本材木町の住所に拠点を構えた。大衆娯楽の受け手である商人、職人が多く住む下町に位置し、交通の便がよいのはもちろん、金融街にも近く、資金調達に有利なこのエリアは興行師にとって格好の場所だったのだ。

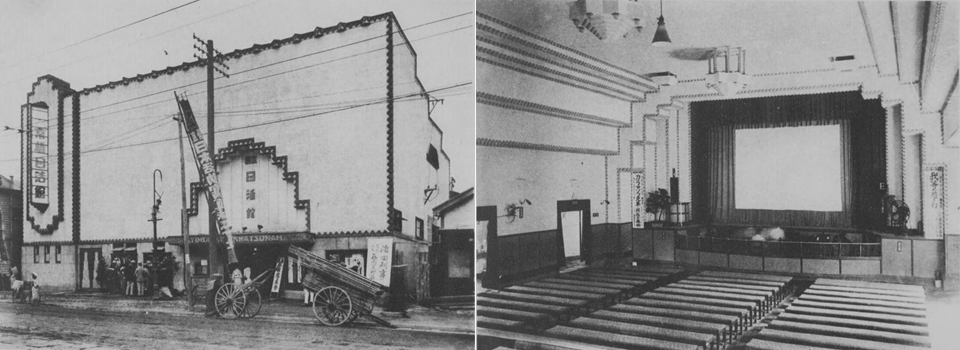

大正13年(1924)刊行『建築写真類聚. 第4期 第17』(洪洋社)より京橋日活館の外観(左)と館内(右)の様子(ともに提供・国立国会図書館デジタルコレクション)

その地の利は、第二次世界大戦後になっても発揮された。小林が建てた活動写真館「第一福宝館」はその後、大正12年(1923)の関東大震災で焼失し、「日活京橋館」として再建される。さらに昭和6年(1931)には日活の新社屋として生まれ変わり、昭和27年(1952)に日比谷に移転するまで本社が置かれていた。

大映は京橋区八丁堀で発足したのち、日活本社ビルに移り、戦後の昭和24年(1949)から倒産する昭和47年(1972)まで、現在、東京スクエアガーデンがある京橋三丁目に本社を構えていた。また東映の本社も、昭和27年(1952)から西銀座に移転する昭和35年(1960)まで京橋二丁目にあった。日本映画の黄金期とされる1950年代初頭、京橋は多くの映画人たちが行き交う街だったのである。

日活ビルは本社移転後、残された社屋が改装され、フィルムライブラリーを備えた国立近代美術館になり、いまでは日本で唯一映画を専門とする国立美術館「国立映画アーカイブ」になっている。

『活動之世界』大正5年(1916)5月号に、「国立活動写真研究所」と題する小林の文章が掲載されている。そこで彼は、フランスの生理学者で映画撮影機の原型を作ったエティエンヌ=ジュール・マレーの研究所を例に、日本も官民合同の研究所を設立し、一丸となって活動写真の研究にあたることを訴えた。

小林が建てた天活も国際活映も短命に終わったが、第一福宝館の跡地だけは日本の映画研究拠点となって映画史の歩みをいまにとどめている。なんという奇遇だろうか。野望に燃える興行師が闊歩したであろうこの地。その巡り合わせを思うに、歳月を超えた場の力を感じずにはいられない。

[※] 今村三四夫著『小林喜三郎傳』に「茨城県猿島郡寺島村」と記載されているが、そのような村名は存在しないため「辛島村(こうじまむら)」の間違いと思われる。

参考文献:

加茂令堂『日活の社史と現勢』日活の社史と現勢刊行会、1930年

桑野桃華『水のながれ 芸苑秘録』聯合演芸通信社、1934年

「映画界昔語り座談会」『日本映画』1939年10月号、大日本映画協会

今村三四夫『小林喜三郎傳』三葉興業、1967年

田中純一郎『日本映画発達史Ⅰ』中央公論社、1980年

今村昌平ほか編『講座日本映画1 日本映画の誕生』岩波書店、1985年

『日本映画初期資料集成〈3〜5〉』、三一書房、1990年

田中純一郎著、本地陽彦監修『秘録・日本の活動写真』ワイズ出版、2004年

永嶺重敏『怪盗ジゴマと活動写真の時代 』新潮新書、2006年

岩本憲児編『日本映画の誕生 日本映画史叢書15』森話社、2011年

<執筆者プロフィール>

澁川祐子

ライター。食と工芸を中心に編集、執筆。著書に『オムライスの秘密 メロンパンの謎ー人気メニュー誕生ものがたり』(新潮文庫)、編集・構成した書籍に山本教行著『暮らしを手づくりするー鳥取・岩井窯のうつわと日々』(スタンド・ブックス)、山本彩香著『にちにいましーちょっといい明日をつくる琉球料理と沖縄の言葉』(文藝春秋)など。