執筆:澁川祐子

再開発が進む東京駅の東側。オフィスや商業施設が建ち並ぶ八重洲、京橋、日本橋の一帯は、水運、陸運の要衝として開かれて以来、人と物が集まる最先端エリアとして発展してきた――。その歴史を駆動してきた“場”と“人”を追う時間の旅へようこそ。

メディアにも取りあげられた「食傷新道」

幕末から明治にかけ、飲食店が軒を連ねるようになった「木原店(きわらだな)」。木原店があったのは日本橋のすぐ近く、中央通り沿いから東に折れるコレド日本橋の北側に位置する路地だ。再開発が進むいまは、歴史を伝える「漱石名作の舞台」の碑と「白木屋名水の井戸」の碑(前篇参照)が建つぐらいで人通りもまばらだが、昔ならば通一丁目の白木屋側の路地、と言えば通じた繁華なエリアだった。

やがてその名は広く食通たちのあいだで評判を呼び、「食傷新道(しょくしょうじんみち)」の別名で知られるようになった。そこは、江戸から東京へと移り変わった新しい都市に誕生した新名所だった。

明治時代といえば、新聞や雑誌などのマスメディアが芽生えた時代だ。しかし、いまのように写真や細かな情報がちりばめられたグルメガイドがあるわけではない。前篇では、なぜそこに飲食店が集まるようになったかを探ったが、後篇では明治期を通じ、木原店がどのように発展していったかを、少ない活字情報を頼りにたどってみたい。

木原店があった路地から、中央通りを望む。左がコレド日本橋で、「白木屋名水の井戸」の碑(手前)と「漱石名作の舞台」の碑(奥)が移設されている。通りを挟んで反対側(日本橋寄り)は現在再開発中

庶民もグルメを楽しむ時代が到来

江戸の風俗を著した喜多村筠庭(いんてい)の『嬉遊笑覧(きゆうしょうらん)』(序文は文政13年=1830)には、木原店の名前とともに天ぷら屋の興りが綴られている。それによると、文化年間(1804~1818)の少し前に日本橋南詰の屋台で、吉兵衛という者がよい魚介類を油で揚げて売り出したという。そのうち好事家は、吉兵衛が住む木原店の家で天ぷらを食べるようになり、これがきっかけとなってもっぱら立ち食い屋台の料理だった天ぷらはお座敷で食べる高級料理に仲間入りし、様相が一変したとある。

その後、吉兵衛の店がどうなったかはわからないが、同じように河岸地で屋台を営み、そこから木原店に店を構えて人気を博した店があった。木原店の紹介には必ずといっていいほどその名が挙がる、茶飯とあんかけ豆腐がウリの安くてうまい「石田」という居酒屋である。

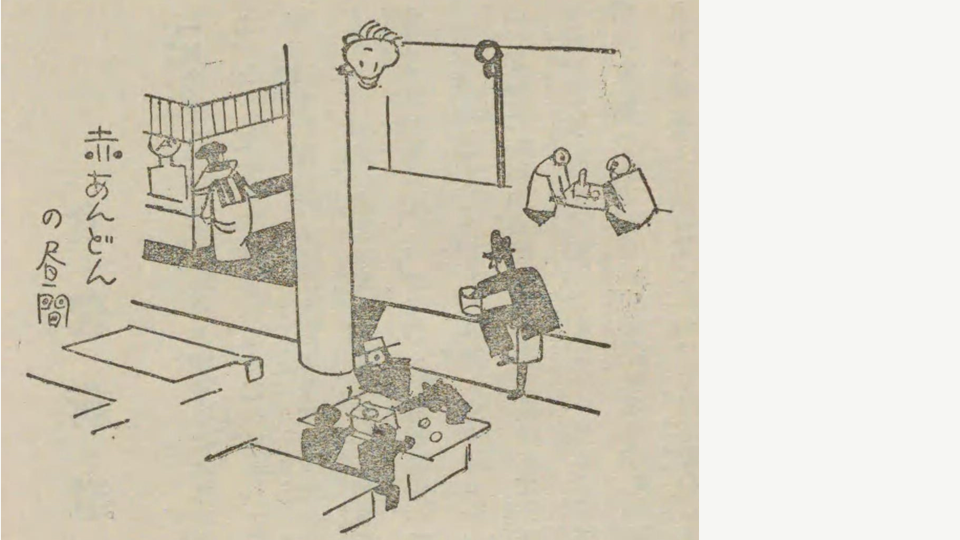

石田は「赤行燈(あかあんどう)」の通称でも親しまれていた。いや、むしろ人々のあいだでは「赤行燈」の名のほうが有名だった可能性が高い。『日本橋区史』には〈屋根に赤行燈を掲ぐるの故を以て、本名を石田といふも単に赤行燈と呼ばる〉とあり、石田を紹介する記事のなかには「赤行燈」としか書いていないものも見受けられる。

通称「赤行燈」こと「石田」の来歴は、〈維新前は日本橋の袂にて小さなる屋台を出し、一膳飯を商ひしが、今日にては日本橋附近に於ける名物の一となり、資産家の一人に数えられ居れり〉(『日本橋区史』)という。〈一膳飯を商ひ〉とあるから、盛り切りの飯と簡単な惣菜を出す、いまでいうところの定食屋だったということだ。それが木原店に店を構えてからは、日本橋名物といわれるほどの店になり、資産家にまでなったとは、まさに日本橋のサクセスストーリーである。

木原店が発展していった幕末から明治にかけては、屋外から屋内へと庶民の外食のスタイルが大きく変わった時期でもあった。それまでも一部の高級料理茶屋などはあったが、庶民になじみがあるのはもっぱら屋台や、店と言っても簡単な惣菜と酒を出す煮売り居酒屋だった。煮売り居酒屋の多くは、土間に並べられた床几(腰掛け)や小あがりの座敷で食べる形式で、店は通りに向かって開かれていた。閉じられた屋内空間でテーブルや椅子を使っての飲食が一般化するのは、明治時代になってからのことだ。

そうした飲食店が、明治後期の東京では増加の一途をたどった。『東京市統計年表』を見ると、明治31年(1898)には料理店が361軒、飲食店が3,473軒。それが明治38年(1905)には513軒、6,174軒と、総数で約1.7倍に増えている。飲食店が年々増えるなか、満を持して「食を楽しむ」ことを掲げたメディアが現れる。明治38年(1905)年4月に創刊された日本初のグルメ雑誌『月刊食道楽』の誕生だ。

この雑誌が発刊されるに至った背景には、遡ること2年前、明治36年(1903)1月から報知新聞に連載された村井弦斎の同名の料理小説『食道楽』のヒットがある。外食産業の隆盛とともに、食が広く人々の関心事になったことを受け、グルメ雑誌という新たなメディアが登場したのである。

東橋庵は明治時代末に表通り(中央通り)から木原店の中ほどに移転して営業していた。文士の巣窟として有名だった西洋料理店「メイゾン鴻乃巣」も大正2年(1913)から大正12(1923)の関東大震災まで木原店に店舗を構えており、店の入れ替わりは激しかったようだ

高級懐石料理から汁粉屋までなんでもござれの「木原店」

木原店は、そんな『月刊食道楽』にもいち早く取りあげられていた。初出は、創刊年である明治38年(1905)の10月に発行された第1巻5号で、口絵に写真が掲載されている。瓦屋根の木造家屋が建ち並び、街燈がポツンと立つその風景からさほど活気は感じられないが、翌11月発行の第1巻6号では、その写真解説として次のように記されている。

〈日本橋白木屋呉服店の横の小路なる木原店は一名食傷新道と称へられてうまい物屋の寄合と伝へらる、梅園のしるこ、中華の金麩羅、赤行灯の茶飯、みきやの鳥其外(そのほか)何れも唾液(むしづ)を走らすものならぬはなし、甘堂は砂糖のついた唇を甞めて出で上戸連(ひだりきき)はゲープと来て財布をたゝく、繁昌いはん方なし〉

甘党は砂糖のついた唇をなめなめ店から出てきて、のんべえは軽くなった財布をはたきながらゲップをする。飾り気のない表現が、この横丁に集う食欲旺盛な人々の姿をよく伝えている。そして、わずかながらも店の情報も盛り込まれている。赤行燈(石田)以外の店を簡単に解説しよう。

明治18年(1885)に刊行された野崎左文著『東京流行細見記』(清水市次郎刊)の汁粉屋あんの項に「きわらだな 梅園」とある。対頁の手打屋そばの項には「一丁め 東橋庵」の名も(提供・国立国会図書館デジタルコレクション)

・梅園

いまも浅草に本店を構える老舗甘味処で、 安政元年(1854)に浅草寺の別院「梅園院」の一角に開いた茶屋が始まりだ。初めて売り出したという粟ぜんざいは筆者も大好きだが、木原店に店があったとは知らなかった。いつ頃から木原店に店があったかは不明だが、評判の店を格付けする明治18年(1885)刊『東京流行細見記』の汁粉屋の項には、すでに〈きわらだな 梅園〉とある。

・中華(中華亭)

「中華」としか書かれていないが、高級懐石料理として名を馳せた「中華亭」のこと。金ぷらは、衣に卵の黄身を入れた変わり衣の天ぷらのことで、小麦粉の代わりに蕎麦粉を使っていたという説もある。ほかの資料も見るに、中華亭は金ぷら以外にうずら椀(叩いて団子にしたうずらをすまし汁で仕立てたお椀)や穴子の味噌漬けなども評判だった。ただし値が張るため、庶民にとってはそうそう足を踏み入れられない店だったようだ。

・みきや(美喜家)

鳥料理の「美喜家」のこと。木原店には美喜家のほか、少なくとも2軒の鳥料理屋があり、当時の人気メニューだったことがうかがえる。その2軒とは、美喜家の向かいにある「初音」と、表通りとは反対の仲通り側にある「沼田」。明治42年(1909)8月28日付『読売新聞』の記事によれば、美喜家は酒がよく、鳥以外の料理もあり、初音は座敷がよくて鳥がおいしく、沼田は女中の愛想がいいとのこと。木原店に通う人々のあいだで、それぞれひいきの店があったに違いない。

ほかにも木原店には、すし屋、天ぷら屋、鰻屋、蕎麦屋といった江戸グルメに煎餅屋、飴屋といった菓子屋、それに牛鍋屋や西洋料理屋もあり、まさに明治時代の食が勢揃いといった並びだ。そこはまさに「食傷新道」の名に恥じない〈うまい物屋の寄合〉だった。「あそこに行けばなんでも食べられる」という期待感は、人々をこの横丁に吸い寄せるのに十分な理由だったに違いない。

明治34年(1901)刊行の平出鏗二郎著『東京風俗志』(富山房)より木原店の挿絵。「志る粉」の看板がかかっている右手前の店が「梅園」。その奥に「中華亭」の看板も見える。ほかに「しゃも」や「すし」などの看板が並ぶ(提供・国立国会図書館デジタルコレクション)

「木原店」の名物居酒屋「石田」へ

では、実際に木原店の評判店ではどのような光景が繰り広げられていたのだろうか。かき集めた情報をもとに、ちょっと石田の店内を覗いてみることにしよう。

表通り(現在の中央通り)の白木屋側、伴傳兵衛の畳表店と江戸から続く老舗蕎麦屋「東橋庵」の間の横丁に入ると、すぐ左手に赤行燈が掲げられている平屋の一軒家が目に入る。建物は間口4間半(約8m)というところ。黒木綿に「茶めし」と斜めに染め抜かれたのれんをめくって店に入ると、真ん中を土間が貫き、両側にだだっ広い座敷が広がっている。しかしその広い座敷を先客が所狭しと陣取っていて、騒然としている。どこに座ろうかとまごついていると、女中が座布団片手に「早くお座んなさい」とせっつく。慌ててわずかな隙間に尻をねじ込んでほっとしたのも束の間、今度は膨大な品書きを前に何を頼もうか、頭を悩ませる。

この店の名物は、なんといっても茶飯である。それにあんかけ豆腐、はんぺんと豆腐の味噌汁。これらはぜひとも〆に注文したい。ほかにも芋やタコ、棒鱈、豆の煮物に、炒り鶏、信田巻(具を油揚げで包んだもの)、刺し身に酢ダコと、酒の肴ならなんでも揃っている。

酒とともに数品をみつくろう。これでようやく落ち着いて、あたりを見まわせば、印半纏を着た親方風情の職人たちが多いのに気づく。赤黒く日に焼けた顔をさらに赤らめながら、威勢よく杯を空けている。高級料理屋とは違う、こんな安くて飾り気のない店もいいものだなあと、いつのまにやら目の前に置かれていたつまみと酒に手をのばす――。

とまあ、その盛況ぶりはかなりのものだったようだ。木原店にあった木原亭という寄席に出ていた三遊亭圓生(1900~1979)も著書『江戸散歩』で、なじみの店として〈あんかけ豆腐に、炒り鶏に、信田かなんかでそれに茶めしがついて、向こうからわざわざ持って来てくれて十銭で食べられる〉と詳述している。圓生の話がいつ頃のことなのか定かではないが、明治45年(1912)の蕎麦の値段が1杯3銭ほどだから、それだけ品数があって10銭とはやはり安い。こんな店なら、いまあっても繁盛間違いなしだろう。

昭和5年(1930)刊行の時事新報家庭部編『東京名物食べある記』(正和堂書房)より、昼間の「赤行燈」こと「石田」の店内を描いた挿絵。関東大震災後の再建された店内には、土間の椅子席が新たに設けられたと見受けられる(提供・国立国会図書館デジタルコレクション)

そんな人気店だった石田だが、いつ消えたかは、はっきりわからなかった。昭和5年(1930)刊行の時事新報家庭部編『東京名物食べある記』(正和堂書房)には食傷新道の項があり、石田の訪問記が掲載されている。関東大震災を機に木原店から撤退した店もあったようだが、石田は再建後、おそらく戦前あたりまでは営業していたのではないだろうか。

身分制度が解かれ、新しい時代を迎えた首都、東京の一隅。老舗に高級店、気安い居酒屋と雑多な店が等しく並び、食を楽しむことを覚えた人々は、新聞や雑誌の情報を片手に、それぞれ目当ての店を目指す。新しいメディアの追い風を受けて栄えた木原店は、いまでこそ珍しくはないが、当時は時代の自由な空気が生んだ夢の路地だったのである。

参考文献:

東京市編『東京市統計年表 第3回』東京市、1903年

東京市編『東京市統計年表 第4回』東京市、1907年

杉韻居士『東京の表裏八百八街』鈴木書店、1914年

東京市日本橋区編『日本橋区史 第4冊』東京市日本橋区、1916年

復刻版『新撰東京名所図会第 28篇』国書刊行会、1973年(初版は東陽堂、1901年)

三遊亭圓生『江戸散歩〈上〉』 朝日文庫、1986年(初版は集英社、1978年)

週刊朝日編『値段史年表 明治・大正・昭和』朝日新聞社、1988年

仲田定之助『明治商売往来』ちくま学芸文庫、2003年(初版は青蛙選書、1969年)

仲田定之助『明治商売往来〈続〉』ちくま学芸文庫、2004年(初版は青蛙選書、1974年)

奥田万里『大正文士のサロンを作った男 奥田駒蔵とメイゾン鴻乃巣』幻戯書房、2015年

<執筆者プロフィール>

澁川祐子

ライター。食と工芸を中心に編集、執筆。著書に『オムライスの秘密 メロンパンの謎ー人気メニュー誕生ものがたり』(新潮文庫)、編集・構成した書籍に山本教行著『暮らしを手づくりするー鳥取・岩井窯のうつわと日々』(スタンド・ブックス)、山本彩香著『にちにいましーちょっといい明日をつくる琉球料理と沖縄の言葉』(文藝春秋)など。