「ちょっとこれを試してください」と一片の板状のゴムを手渡す。受け取った選手はそれを地面に押し当ててみる。「えっ」と驚きの表情が現れる。

板状のゴムサンプルを渡したのが、タイヤメーカー・株式会社ブリヂストン(本社:中央区京橋)の小平美帆さん。それを受け取ったのが、パラトライアスロン選手・秦由加子さんだ。ブリヂストンは2017年より秦選手に義足用のゴムソールを提供している。タイヤメーカーの技術と、パラトライアスロン選手の義足がどう交わったのか。東京オリンピック・パラリンピックがいよいよ間近に迫るなか、小平さんに話を聞いた。

義足で“鉄人レース”に臨む女性パラアスリート

なぜブリヂストンが義足のソールを提供することになったのか。話は2016年にさかのぼる。小平さんが所属するのが、「世のなかの困りごとをブリヂストンの強みを活かして解決できないか」を検討し、遂行する部署。そこで小平さんが日々さまざまな社会課題を探すなかで目にしたのが、パラアスリートと用具の現状だった。

「障がい者の方のスポーツは用具がとても重要であるにも関わらず、必ずしも競技者の多くが満足しているわけではなかったんです。障がいの度合いは人それぞれに違うので、そこに用具がなかなか対応しきれていない現状がありました」。(小平さん)

とりわけ着目したのが、水泳(スイム)・自転車(バイク)・ランニング(ラン)の3種目をこなすパラトライアスロンの世界的な選手、秦由加子選手だった。

秦選手は1981年生まれで、3歳から10歳まで水泳を習っていた。ところが13歳で骨肉腫を発症し、右足の大腿部を切断。そこから10年以上もスポーツから遠ざかるが、社会人となっていた2007年に「好きだった水泳をまたやってみよう」と水泳を再開。会社員生活と並行して練習に打ち込み、2010年に日本障がい者水泳連盟の強化指定選手に選出。そこから2012年ロンドンパラリンピック出場を目指した。

残念ながらロンドン行きは叶わなかったが、2013年トライアスロンに転向。この時、13歳で右足を失くして以来、18年ぶりに走ることになったが、「義足を通じて地面を蹴り、全身が宙を浮いた瞬間の感動が今でも忘れられない」という。2014年より日本トライアスロン連合のパラトライアスロン強化指定選手A指定を受け、遂に2016年リオパラリンピックに出場。6位入賞を果たす。念願だったパラリンピックのスタート前、観客の歓声が聞こえてきた時、思わず涙があふれてきたと振り返る。

左)パラトライアスロン競技で東京パラリンピックの表彰台を狙う秦由加子選手

右)水泳・自転車・ランの3つをこなすトライアスロンは“鉄人レース”とも呼ばれ、パラトライアスロンでは水泳0.75キロ・自転車20キロ・ラン5キロを踏破する

トップ選手が、市販品を切り貼りしたソールを使っていた

そんな秦選手もやはり、用具の課題を抱えていた。問題はラン時に使う義足のソールにあった。一般的には、義足メーカーが市販しているソールを装着したり、市販のランニングシューズを加工して使用するケースなどがある。秦選手は市販のランニングシューズのソール部分を切り取り、義足に貼り付けて使っていた。ところがそれも濡れた路面などでのグリップ力が十分ではなかったため、滑るのが怖くて満足に走れないこともあったという。

「それを聞き、当社で何かお役に立てるのではないかと思ったんです。当社はタイヤやゴルフシューズなど、“地面と接すること”の知見には大きな強みがあります。くわえてトライアスロンのランは、競技場ではない路面を走ることがほとんどです。アスファルトもあれば、コンクリート、横断歩道などの白線、石畳、そして雨で濡れた路面もある。それってまさにタイヤと同じ条件なんですよね。だから当社の技術と義足のソールは親和性が高いのではないかなと」。(小平さん)

そこで冒頭の場面が訪れる。もともと秦選手はブリヂストンのグループ会社であるブリヂストンサイクル株式会社から自転車の提供を受けていたので、小平さんは自転車の担当者から秦さんを紹介してもらった。とはいえ社外の人からすれば「なぜブリヂストンが義足のソールを?」と疑問に思うのが普通だ。だから小平さんは、ただ話をするよりサンプルに触れ、グリップの違いを体験してもらえば理解してもらえるのではないかと考えた。実際に顔合わせの時にソールのゴムサンプルと、秦選手が使っていたランニングシューズと同じモデルを持参し、グリップ感の違いを体感してもらった。

秦選手はソールを地面に押し当て、グリップ感を確かめた瞬間、驚きの表情を浮かべた。小平さんはこう振り返る。

「『え、こんなに違うの? すごい』といった顔をしていただいて、内心『これは可能性があるかもしれない!』と(笑)。そして秦選手には『ぜひ使わせてください』とおっしゃっていただきました」。(小平さん)

ブリヂストン 先端技術・デザイン創出本部 先端技術創出第2部 先端技術創出第3ユニット 主任部員の小平美帆さん

さまざまな路面に対応可能な“タイヤ的発想”のソール

ここから小平さんのチームは、本格的に義足ソールの開発に着手。開発にあたっては、社内外のさまざまな人たちの協力を受けた。そして2017年春、課題のグリップ力を高めた新しいソールが完成する。それは、世界のあらゆる路面を把握し、どんな条件でも高パフォーマンスを発揮するタイヤ技術を積み上げてきたブリヂストンならではの、ランニングシューズとは全く考え方の異なるソールだった。

新しいソールを手に入れた秦選手は2017年シーズン、海外大会で優勝するなど上々の成績を残す。

「『すごいグリップ感を感じる』とご好評をいただき、『これまで不安を感じていたような路面でも、安心して走れました』という嬉しいフィードバックもいただきました」。(小平さん)

ところがシーズン終了後、秦選手からさらなるニーズが伝えられる。

「弊社のゴムソールに限らず、激しい動きの中ではどうしてもソールが消耗してしまうため、実はシーズン途中でソールを交換する必要があったんです。そこで秦さんから『素晴らしいグリップ力はそのままに、長く使うことはできませんか』とリクエストをいただきました。それを受け、グリップ力を維持しながら耐久性・耐摩耗性を高めた次なるモデルの開発に着手したんです」。(小平さん)

義足のソールを張り替えるには、専門の義肢装具士に義足を預ける必要がある。その間はランの練習ができない。だから張り替えの回数が少ないことは、競技者にとってはありがたいのだ。

計測・解析技術を活かした“接地の見える化”

改良にあたっては、ブリヂストンがタイヤの研究開発で培った計測・解析技術と、ゴムの配合に関する知見、そして表面の溝パターンの設計技術が大きく活かされている。まず着手したのが、秦選手の走りをより詳細に知ること。ソールのどこにどれだけ力がかかるのかを、実際に秦選手に走ってもらって計測する。さらなる“接地の見える化”だ。また、どんな環境で、どれくらいの頻度で使用されるのかなども考慮する必要がある。そしてそれらをふまえ、最適な溝パターン、ゴム配合に落とし込んでいく。

こうして数カ月後、新たな課題をクリアした“2018年モデル”が完成。先の計測・解析から、ソール中央から後ろあたりで地面に接し、板バネのたわみと重心移動から荷重が前後移動することがわかった。そのためこの接地部は、荷重が前後移動しても地面を確実に捉えられる溝パターンを設計した。そして蹴り出しの際、つま先の一部分にバスやトラック並みの接地圧がかかることも明らかになったため、その部分の溝を減らし、摩耗しにくいパターンとし、グリップ力と耐久性・耐摩耗性を兼ね備えた溝パターンとした。またゴムは様々な路面環境で優れたグリップ力を発揮しつつ、高い接地圧に耐え、摩耗しにくいコンパウンド(化合物)を採用した。

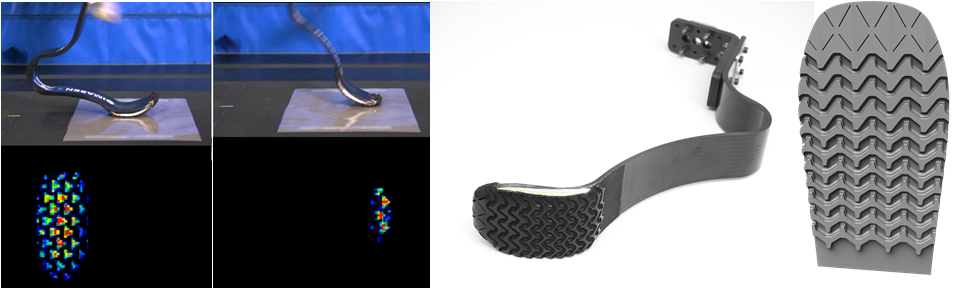

左)接地圧を計測した結果。左側が踏み、右側が蹴り。特につま先に大きな接地圧がかかることがわかった

中・右)高いグリップ力はそのままに、より耐久性・耐摩耗性を増した第2号モデル

秦選手は2018年シーズン初めからこのソールを使い続け、遂にはソールの張り替えを一度も行わずにシーズンを終えた。かねてよりランの目標としていた「5キロ・30分以内」という数字も、シーズン中にクリアした。その後、現在に至るまで、同社は秦選手のフィードバックを受けながら、ソールの細かな改良を行っている。

「日々のトレーニングやレースで秦さんの走りは常に進化しているので、それに合わせながら今後も最適なソールを追求し続けます」。(小平さん)

全ての根本は、ブリヂストンの強みを活かして“困りごと”を解決すること

現在、義足用ソールは、世の中に必要なものであることは確かだが、使う人によって障がいのレベルやニーズが違うため、一人一人に合わせた商品を提供するのは難しい。事実、秦選手のソールも秦選手に特化したものである。にも関わらず、なぜブリヂストンはそこに力を注ぐのだろう。

「弊社はタイヤ製品が大きな柱ですが、その技術をこうして全く別の分野に活かすことで、『ブリヂストンの技術にはすごい可能性があるんだ』というのを改めて実感する機会となりました。よく『お客さまのニーズを解決する』と言いますが、その根本にあるのは、こうして目の前に困っている方がいて、その困りごとを解決することで心から喜んでいただくことだと思うんです。そういう日々の活動があってこそ、大きなプロジェクトにも繋がる話になるのかなと。だから、秦選手にサンプルをお渡しして彼女の表情がパッと変わったあの瞬間は、目の前の人の心を動かすことの象徴として、忘れてはいけないと胸に誓っています」。(小平さん)

それに応えるように、秦選手も「東京2020パラリンピック大会では表彰台を目指します」と意気込む。運命が巡り巡って、パラトライアスロンという競技で東京での世紀の祭典に挑むことになったアスリート。そして長年に渡って積み上げたタイヤ技術を活かし、義足ソールで同じ高みを目指す企業。両者の物語は、どんな結末を迎えるだろう。その舞台が、いよいよ迫ってきた。

関連サイト

株式会社ブリヂストン 企業サイト: https://www.bridgestone.co.jp/

CHASE YOUR DREAM: https://www.bridgestone.co.jp/chaseyourdream/interview/yh.html

執筆:田嶋章博、撮影:森カズシゲ