執筆:澁川祐子

再開発が進む東京駅の東側。オフィスや商業施設が建ち並ぶ八重洲、京橋、日本橋の一帯は、水運、陸運の要衝として開かれて以来、人と物が集まる最先端エリアとして発展してきた――。その歴史を駆動してきた“場”と“人”を追う時間の旅へようこそ。

“永遠の開発途上都市”の再開発

知の巨人と呼ばれた梅棹忠夫は『日本三都論 東京・大阪・京都』で、東京のことを崩壊、再生を繰り返してきた〈永遠の開発途上都市〉と語った。東京は江戸時代から大火や震災、戦火などに幾度となく見舞われ、復興のたびに新しい技術を採り入れ、町をアップデートしてきた。

だが終戦からこの75年の間、大きな厄災は起きていない。では町並みが更新されていないかといえば、そんなことはない。規制緩和、建物やインフラの老朽化、東日本大震災に起因する防災意識の高まり、さらには東京オリンピックの開催決定。さまざまな要因から、昨今、大規模な再開発の動きが加速している。

平成の30余年を経て、令和という新しい時代を迎え、いよいよ昭和の面影が消えていくのかもしれない、と町を眺めていて思う。ならば東京の町はいったいどんなふうに装いを変えてきたのだろうか。東京の町並みと歩みをともにしてきた会社を定点観測してみよう。

「住宅ローン」の原型が生まれた背景

初代八重洲橋は明治17年(1884)に架けられたが、大正3年(1914)に東京駅ができた際に撤去された。再度架橋されたのは関東大震災後の大正14年(1925)。第二次世界大戦後、外濠川が瓦礫によって埋め立てられるのにともない、昭和23年(1948)に消滅した(地図中のM=明治、T=大正、S=昭和)

その会社とは、日本最古の総合不動産会社である東京建物株式会社だ。同社は明治29年(1896)、東京市日本橋区呉服町18番地(現在の日本橋二丁目)で開業。以来、八重洲近辺を拠点に営業を続け、東京駅東側エリアの変化を体現してきた。せっかくならこの機会に貴重な資料を見せてもらおうと、登場を願った次第だ。

東京建物の創業者は、安田財閥を創始した安田善次郎(1838-1921)。安田は幕末に、20歳で富山から江戸へ出て以来、玩具商や両替商などの奉公や行商を経て、元治元年(1864)に独立。鰹節などの小売業兼両替商「安田屋」(明治元年に安田商店と改称)を日本橋人形町に開き、幕末から明治にかけ、金融業で力をつけた。そして明治9年(1876)に第三国立銀行を創設、明治13年(1880)には安田商店を安田銀行(のちの富士銀行、現・みずほフィナンシャルグループ)に改組。銀行家として成功を収める一方で、さまざまな事業に投資し、かねてより手がけていた不動産業に本格的に進出する。

東京市区改正条例が交付された明治21年(1888)以降、道路や下水道などインフラの整備が進み、不動産取引が活発化していった。その動きに先駆け、明治20年(1887)には日本最初の火災保険会社である東京火災保険会社(現・損害保険ジャパン)が設立されている。

ちなみに日本では、海上保険、生命保険、火災保険の順に保険会社が誕生している。明治維新後、海運業が発展するにつれ、そのリスクを軽減するためのサポートが最初に生まれ、その経済発展の恩恵を受けて財をなした富裕層が誕生したことで生命保険が求められるようになる。そしてそのあとに江戸から頻発していた火災から建造物を守る保険が誕生したという流れだ。まずは経済が優先され、次に人の命、さらに暮らしの基盤へと目が向いていったことは、近代社会が成熟していく過程を見るようで興味深い。

横道にそれたが、明治20年代に土地や建物に対する関心が高まり、取引を仲介する不動産会社が現れる。そうした状況下で創業したのが東京建物だった。画期的だったのは、単に不動産売買と仲介を行うだけでなく、設立当初から「割賦販売方式」で不動産売買を開始したことだ。東京建物が「住宅ローンの嚆矢」として知られるゆえんである。

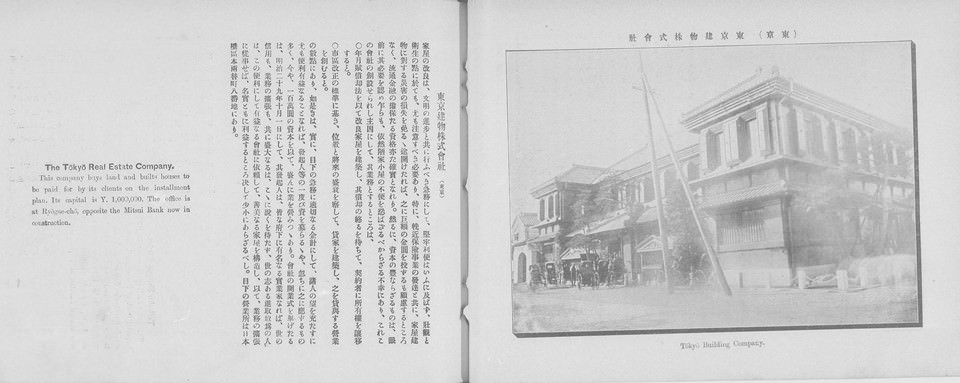

明治33年(1900)刊行の瀬川光行編『日本之名勝』には、当時の社屋の写真と概要が掲載されている。

写真は、創業の地から本両替町8番地(現在の日本橋本石町一丁目)へ移転した際の社屋。解説では、割賦払いによる建築請負業と、地価を考慮したうえで物件を建てて貸し出す賃貸業の2つの事業にふれている(瀬川光行編『日本之名勝』史伝編纂所、1900年/提供・国立国会図書館デジタルコレクション)

〈家屋の改良は、文明の進歩と共に行ふべき急務にして、堅牢利便はいふに及ばず、壮観と衛生の点に於ても、尤も注意すべき必要あり〉と家屋の重要性を説いたうえで、〈然るに、資本の豊(ゆたか)ならざるものは、眼前に其必要を認め乍(なが)らも、依然陋家小屋の不便を忍ばざるべからざる不幸にあり、これこの会社の創設せられし主因〉として、東京建物を紹介。締めくくりには〈世の志ある進取敢為(しんしゅかんい)の人は、この便利にして有益なる会社に依頼して、善美なる家屋を構造し、以て、業務の拡張に従事せば、名実ともに利益するところ決して少小にあらざるべし〉と記されている。

「進取敢為」とは、自ら進んで積極的に物事に取り組み、困難に屈せずにやり遂げること。そんな志のある人が立派な美しい建物を構えて事業を広げていけば、少なからず利益が得られるだろう――。なんとも鼻息の荒い文章である。オフィスは会社の第一印象を左右するから、取り引き先の信用を得たいならば立派なオフィスを構えよ、という話は今でもよく聞くが、オフィスが立派になったからといって利益が大幅にアップするとまでは考えない。裏を返せば、当時は立派な門構えの会社がそれだけ希少だったということだろう。

明治30年代は、日清戦争を経て好況に沸いていた時期である。おっかなびっくりで踏み出した近代化に自信をつけるなかで、家屋建物も、従来のように火事に遇ったらいつでも壊して逃げられるような安普請ではなく、新しい時代に恥じないものを求めるようになっていたのだ。

建築技術とともにアップデートされた社屋

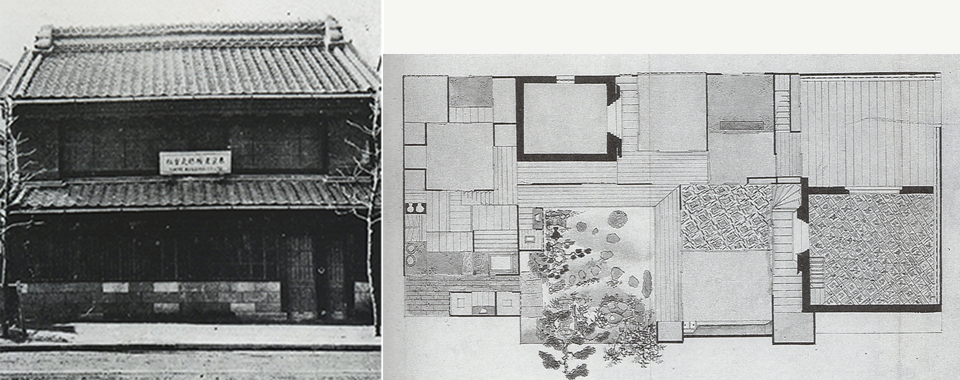

左)創業時の社屋。看板下には「Tokyo Building Co.Ltd」の英語表記も

右)本社1階営業所の間取り図。右手が通りに面した店先で、中央左には坪庭が設けられている(東京建物株式会社『信頼を未来へ : 東京建物百年史』東京建物、1998年/提供・東京建物)

では当の東京建物の本社は、どのような変遷をたどってきたのだろうか。創業時の社屋はどっしりとした黒漆喰塗りの土蔵造り。明治時代の建物というと煉瓦造りが思い浮かぶが、前篇で書いたとおり、京橋を境に銀座側には煉瓦街、日本橋側には蔵造りが並んでいたという話を裏づける店構えである。

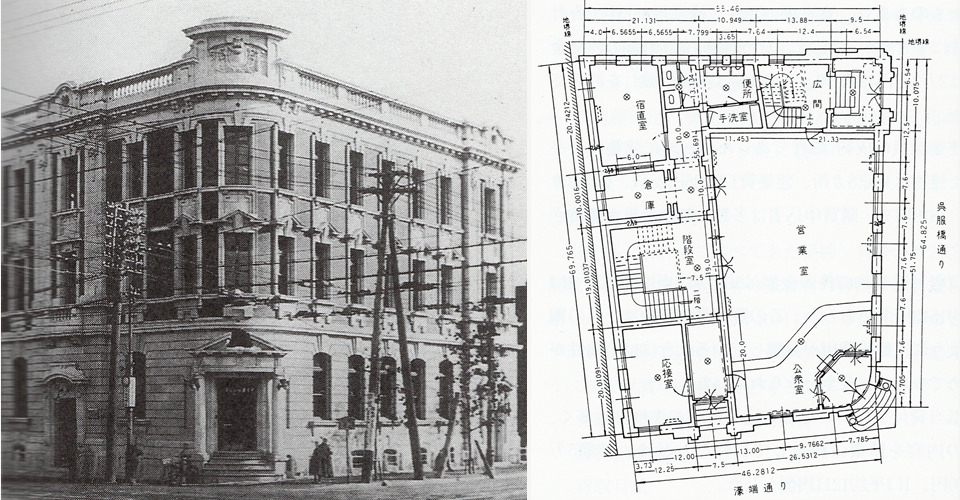

その後、2度の移転を経て、土蔵造りから脱するのは、大正6年(1917)のこと。安田系の会社が煉瓦造りへと変わるなかで、呉服町1番地(現在の八重洲一丁目)に地下1階、地上3階建ての鉄骨煉瓦石造りの本社ビルを新築。土間は玄関ホールに、座敷は応接室に、帳場は営業室に様変わりした。

左)大正6年に建てられた本社ビル。丸みを帯びた角にエントランスがある

右)本社1階の間取り図。大通りに面した窓際に営業室や応接室を配し、奥に宿直室や手洗いを配している(東京建物株式会社『信頼を未来へ : 東京建物百年史』東京建物、1998年/提供・東京建物)

しかし瀟洒な建物は大正12年(1923)の関東大震災で、甚大な被害を受けてしまう。倒壊は免れたものの、地震のあとに起きた火災によって室内は焼け落ち、ほとんどの書類を焼失した。それでも地震の3ヶ月後には本社ビルの修復を終えて営業を再開するが、より耐震耐火構造を備えたビルへと改築する計画が浮上する。

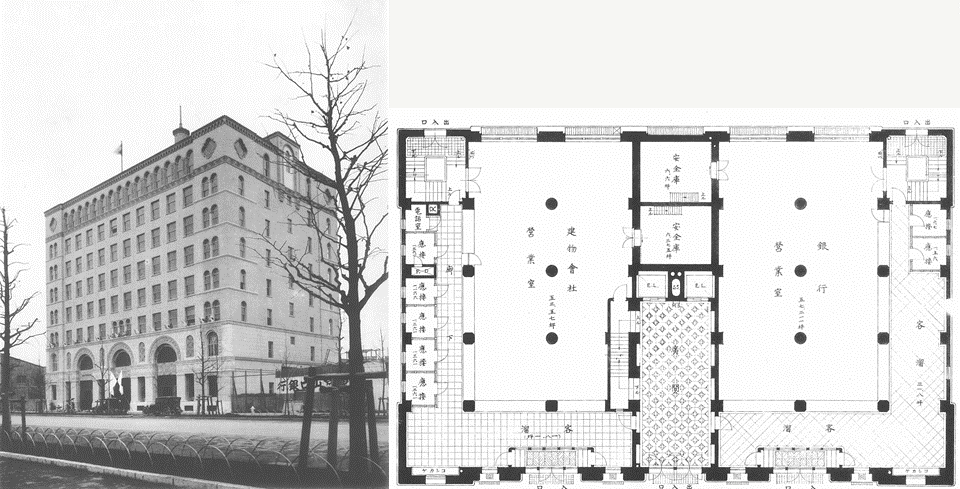

震災復興事業で区画整理が進むなか、紆余曲折を経ていったんは丸の内に移転し、晴れて新しい本社ビルが日本橋呉服橋三丁目7番地(現在の八重洲一丁目)に竣工したのは、昭和4年(1929)10月だった。なお同年3月には八重洲通りが完成し、東京駅の東側に初めて出入り口が設けられた。

新しいビルは、地下2階地上8階建ての鉄骨、鉄筋コンクリート造で、基礎には木杭が使われていた。1階には銀行、地下1階には一般向けの食堂と酒場、理髪店があり、最上階には窓を多く設けた特別な設計が施されていた。これは、建物の最上階を貸会議室とする当時の流行に影響を受けた意匠だった。設計にあたったのは、アメリカで学んだ鉄筋コンクリート構造学を帰国後に広め、「コンクリート博士」と呼ばれた阿部美樹志(あべみきし)であった。

建築雑誌『工事画報』昭和5年(1930)3月号には新社屋である東京建物ビルヂング(のちに東京建物本社ビル)を紹介する記事が掲載されており、誌面には〈敷地面積は僅かに262坪余であるが、建物の総延坪は2,451坪余に及び、土地利用の点に於いては近頃稀なる設計である〉と綴られている。かぎられた敷地面積で、高さを稼いで延べ床面積を広く確保する。今では当たり前に聞こえる高層ビルの発想は当時、驚きをもって迎えられていたのである。そしてその発想を実現可能にしたのが、最先端の鉄筋コンクリート構造だった。

左)昭和4年に建てられた本社ビル。外観は、根石に瀬戸内海の北木島産花崗岩、1階に岡山産花崗岩、2階に国産テラコッタ、3階以上にタイル、軒瓦に赤いイタリアンタイルを施している

右)本社1階の間取り図。左右L字型に客溜まり(玄関ホール)を設け、右に銀行、左に東京建物の営業所が振り分けられていた(『東京建物ビルヂング新築記念写真帖』東京建物、1929年/提供・東京建物)

日本の建築技術史をみると、おおまかに明治の前半から石や煉瓦が広まり、明治も終わりになって鉄の時代が到来。大正から昭和にかけてコンクリートの導入が進むという流れになっている。ただ、そうした最先端技術を採り入れた建築物は、都市部を中心に官主導で建てられたものが多く、明治期に広く一般に普及したのは耐火性を重視した土蔵造りだった。その後、東京では関東大震災を機に、土蔵造りは一掃されるが、埼玉県川越市など明治時代に作られた土蔵造りの町並みが今なお残っている地域もある。

土蔵造りから、鉄骨煉瓦石造り、鉄筋コンクリート構造へ。東京建物の本社は、その社名のとおり、東京の建物の歴史と呼応するように移り変わっていったのである。

横の長屋から縦の高層ビルへ

左)大理石があしらわれた、創建当時の本社ビル1階広間。アメリカ・オーチス社のエレベーター2基が設置されていた

右)創建当時の本社ビル1階の営業所(『東京建物ビルヂング新築記念写真帖』東京建物、1929年/提供・東京建物)

その後、東京建物本社ビルは90年余りにわたって使い続けられてきた。戦時中、金属回収令でエレベーターや暖房設備、手すりなどの金属を供出するという憂き目にも遭うものの、無事に戦火はくぐり抜けた。戦後復興の途上で八重洲口が整備されるにしたがって通りのにぎわいは増し、昭和33年(1958)、隣に新館を増築。その後、一時はダンスホールや映画館が入り、東京駅を利用する人々の娯楽の場としても活躍した。

長きにわたって現役を貫いてきたビルだが、令和2年(2020)、つまり今年になって再開発の一環で、コロナ禍のなかで静かにその役目を終えた。新しいビルは2025年に完成を予定している。

このビルのみならず近年、八重洲エリアでは再開発が加速している。東京駅を挟んで反対側の丸の内・大手町エリアは一足先に開発が進み、だいぶ様変わりした。東側と西側で時間差が生まれている要因の1つに、土地の来歴が少なからず影響しているに違いない。

江戸時代、江戸城の膝下にある丸の内一帯は、広大な大名屋敷が建ち並ぶ武家地だった。明治維新後は、陸軍の施設や練兵場を経て、民間に一括払い下げられることになる。当初は渋沢栄一をはじめとする新興企業家たちが合同で会社を起ち上げ、全地を引き受けたあとに分配する策も浮上したが、結局は三菱が一社で購入。三菱財閥主導で、オフィス街が形成されていったという経緯がある。

一方、八重洲一帯は、商人、職人が暮らす町人地だった。むろん広大な敷地を独占する豪商も現れたが、総じて小規模な地主が多く、土地は細かく分割され所有されていた。それが明治以降も引き継がれ、開発のスピードを左右しただろうことは想像に難くない。江戸が東京になり、150年以上経った今でも、江戸の影響は土地に残り続けていたのである。

とはいえ、江戸の残像ももはやこれまでだろうか。だが、いや待てよと思う。かつて横に並んでいた商店は、今は縦に伸びる高層ビルのなかで同居している。高層ビルは、水平を垂直に変えた現代の長屋かもしれない。そう思うと、永遠に開発中の町の、建設途中のビルもまた違って見えてきた。

参考文献:

梅棹忠夫『日本三都論 東京・大阪・京都』角川選書、1987年

藤森照信『明治の東京計画』岩波現代文庫、2004年

村松貞次郎『日本近代建築の歴史』岩波現代文庫、2005年

東京建物株式会社『信頼を未来へ : 東京建物百年史』東京建物、1998年

<執筆者プロフィール>

澁川祐子

ライター。食と工芸を中心に編集、執筆。著書に『オムライスの秘密 メロンパンの謎ー人気メニュー誕生ものがたり』(新潮文庫)、編集・構成した書籍に山本教行著『暮らしを手づくりするー鳥取・岩井窯のうつわと日々』(スタンド・ブックス)、山本彩香著『にちにいましーちょっといい明日をつくる琉球料理と沖縄の言葉』(文藝春秋)など。