執筆:澁川祐子

再開発が進む東京駅の東側。オフィスや商業施設が建ち並ぶ八重洲、京橋、日本橋の一帯は、水運、陸運の要衝として開かれて以来、人と物が集まる最先端エリアとして発展してきた――。その歴史を駆動してきた“場”と“人”を追う時間の旅へようこそ。

江戸のシンデレラガールを祀る祠

八重洲通りと並行して走る北よりの通りに、今回の旅の出発点である小さな祠がある。ビルとビルの隙間に身をもぐり込ませるようにして佇む姿からは、350年ほどの由緒があるとは想像しづらい。何気なしに歩いていたら十中八九、この祠の前を通り過ぎてしまうだろう。

その祠の名は、於満稲荷(おまんいなり)神社。祀ってあるのは、徳川家康の側室だったお万の方だ。10代で50代の家康に見初められた、いわばシンデレラガールである。紀伊徳川家開祖となる十男の徳川頼宣(よりのぶ)と、水戸徳川家開祖となる十一男の徳川頼房(よりふさ)という徳川家を支える2人の息子を産み、才色兼備の女性として知られたお万の方は、当時の女性からしてみれば、幸せを絵に描いたような存在だっただろう。

東京駅八重洲中央口から歩いて3〜4分のところにある於満稲荷神社(日本橋3-3-3)。青々とした榊が供えられていた

そんなお万の方を拝する於満稲荷は、その目立たぬ姿とは裏腹に、この地で商いをする人々に長年手厚く祀られ、親しまれてきた。今でも2月最初の午の日には、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全を願う稲荷神社の祭り「初午祭」が開かれ、地元関係者らが集う(初午祭の様子はこちら)。平成16年(2004)には、お万の方の院号「養寿院」にちなみ、神社に面する通りが「養寿院通り」と命名された。

なぜ、このような小さな祠が長きにわたって信仰の対象になってきたのか。

歴史をたどると、「おまん」という名がいつしか一女性の固有名を超え、ある種のイメージを生成していったさまが浮かびあがってきた。それは土地の来し方と密接に絡み合い、ときに名物という形あるものになりながら、人々の口の端によって伝えられてきたのだった。前篇ではその背景を探り、後篇では実際に評判となった名物を紹介する。

於満稲荷の縁起と半世紀後

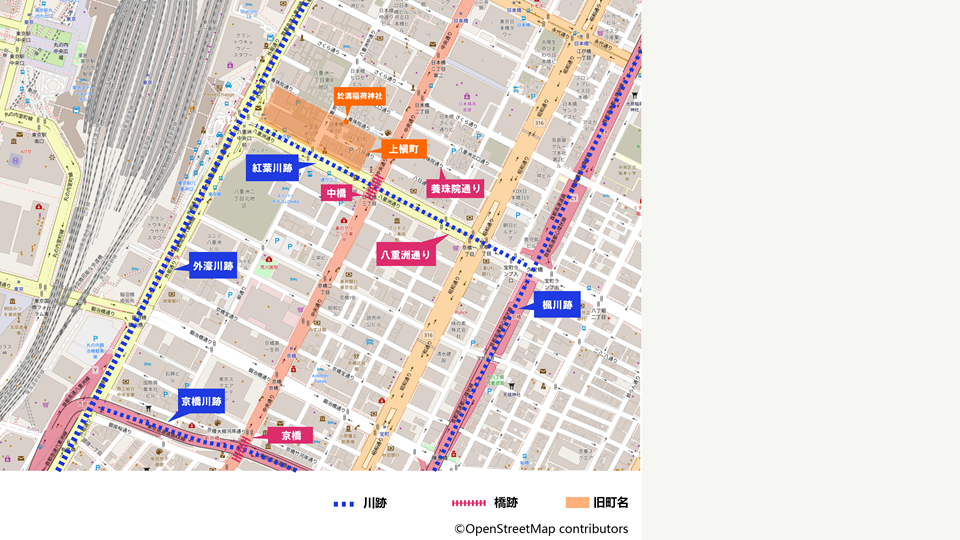

於満稲荷がある場所は江戸時代、上槇(槙)町(かみまきちょう)といった。「槇」は「真木」を指し、スギやヒノキなどの良材のこと。本連載第一回前篇の「慶長年間の江戸湊」で取りあげたように、この地にはかつて築城用の建築資材を運び入れるため、舟入堀が開削されていた。その際、外濠に近いこの周辺に材木が運び込まれ、材木を扱う職人、商人が集っていたことを町名は物語っている。

その一角に、お万の方の名を冠した稲荷神社ができたのは、江戸の市中を焼き尽くした明暦3年(1657)の「明暦の大火」のあとだという。神社の案内板には、復興後の寛文年間(1661〜1673)の記録に、於満稲荷の名が記されているとある。言い伝えでは、この地に幕府の休憩所があったことから、日蓮宗への信仰が厚かったお万の方は寺院に寄進するための買いものをするためにたびたび立ち寄り、この町の商売繁盛に貢献したとされる。

お万の方は、明暦の大火の惨状を目にすることなく、承応2年(1653)にこの世を去ったが、そのお墨つきは、大火の痛手から商いを立て直す際にもおおいに役に立った。そこで上槇町の商人たちは、お万の方を町の守護神として祀ったのだ。

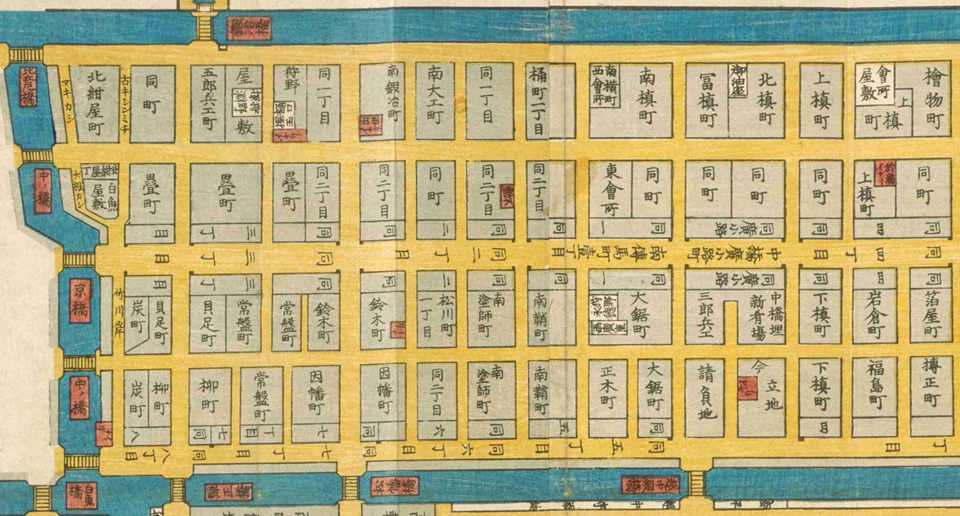

文久3年(1863)再刻『文久再鐫八町堀霊岸島日本橋南之絵図(部分)』(尾張屋清七版)。一番右の上から2区画目に上槇町があり、その一角に「於満イナリ」の文字が見える(提供・東京都立中央図書館特別文庫室)

それから50年あまり。亨保年間(1716〜1736)の於満稲荷には日々、大勢の参拝客が訪れるようになっていた。その多くは女性たちだ。

彼女たちは、みな手に社の前の通りで売られている紅の入った小さな猪口(ちょこ)を携え、祠に向かう。紅猪口をそっと置いて供え、手を合わせる。恋しき人のこと、家族のこと、健康のこと、商売のこと。さまざまな願いを胸のうちで呟き、深々と礼をして祠をあとにする。通りに出ると、夕暮れが迫り、空が赤々と染まっている。脇をすり抜けるように、子どもたちが手を叩きながら無邪気に歌い戯れながら過ぎていく。「京橋中橋 おまんが紅」。そう歌う子どもたちの声は、家路を急ごうと歩き始めた女性たちの背中を追いかけるかのように、あたりにこだまする――。

京橋は、かつての橋名が地名に転じているから、多くの説明はいらないだろう。一方、中橋はかつてその京橋と日本橋の間にあった橋である。くわしくは第一回後篇の「天保年間の中橋広小路」で述べたが、中橋が架けられていた紅葉川は先にもふれた舟入堀のなかでも最大級を誇り、その後埋め立てられて中橋広小路になったところだ。床店が並び、人々が行き交う繁華街となったこの場所近くに於満稲荷は位置している。

その界隈で、いつしか子どもたちの間で歌われるようになった「京橋中橋 おまんが紅」という童謡。この歌が端緒となって、おまんは土地を表すアイコンになっていくのである。

紅葉川の西半分は正保年間(1644〜1648)に埋め立てられ、中橋も撤去。中橋広小路となった

童謡と稲荷信仰を結びつけた「おまんが紅」

先の於満稲荷の描写はあくまでも想像だが、そのもとになった記述がある。江戸時代後期に活躍した戯作者の柳亭種彦は、1841年(天保12)に刊行された『用捨箱』で、そこには享保の頃に〈奇独の事〉、つまり摩訶不思議なことがあって、大勢の参拝者が詰めかけ、童謡が生まれたことも記されている。〈奇独の事〉がいったいどんなことだったのかは、残念ながらふれられていないが、多くの人々が評判を聞きつけて参拝するようになるほど霊験あらたかなことが起きたのだろう。そして「京橋中橋 おまんが紅」という歌が子どもたちの間で流行し、いまもそう歌い遊ぶ子どもたちの姿があるという。

この記述から推し量れるのは、第一に「おまんが紅」という言葉が先にあって、おそらく於満稲荷と紅が結びつけられ、願かけに紅粉が使われるようになったのではないかということだ。そして第二は、「おまん」の字に「万」ではなく「満」の字になったのは、「満願成就」にかけたのではないかという推測である。

そうなると次に気になってくるのは、童謡と稲荷信仰を結びつけた「おまんが紅」というフレーズがどのようにして生まれたかだ。

江戸の風俗を著した喜多村筠庭(いんてい)の『嬉遊笑覧(きゆうしょうらん)』(序文は文政13年=1830)では、その起源を「天が紅」であるとして、〈天が紅の時なるを女子の名にとりていへり〉と結論づけている。天が紅とは、天が紅く染まる夕暮れどきを意味する言葉。それが「おまん」という女性の名に取って代わったというのだ。だが、その変換は一足飛びになされたのではなかった。

先の『用捨箱』では、「天が紅」の解説で〈又一種、女僧(にょそう)の尼の字を書(かく)べきあり〉と、ときに「尼が紅」と書くことがあったことを示唆している。加えて、「尼」の併用が行われるようになったきっかけに、延宝8年(1680)に編まれた『合類節用集』に収録されている、ある童話を挙げる。

隠れて夫をもっていた1人の尼があるとき、頬紅をつけて化粧して夫を待っていたところ、それを尼の父母に告げ口した者がいた。親はその話を聞いて驚き、その尼を叱って懲らしめた、という物語だ。さらに寛永15年(1638)成立の鷹筑波集(たかつくばしゅう)にある「尼がほにつけたるべにをかいぬぐひ」や、慶安4年(1651)刊行の崑山集(こんざんしゅう)にある「尼が紅つけて稲妻待(まつ)夜かな」といった句を引き、慶安の頃まではこの童話が語られていたとしている。

もともと夕暮れどきを指していた「天が紅」という言葉。それが尼の童話と混同され、「尼が紅」とも言うようになったことから、「おまんが紅」への変換につながっていく。

「天が紅」から「おまんが紅」へ

菱川師宣によって描かれたとされる貞享2年(1685)刊『和国諸職絵つくし』より。「紅粉解(べにとき)」と題し、きれいに装った女性2人が縁台に紅猪口を並べて売っている

『嬉遊笑覧』では「尼が紅」から「おまんが紅」への移行を、女児の遊びと絡めて次のように説いている。

〈今も女のことをあまといへることありて女の頬紅とみても通ずべし、昔の女はほゝべにさしたり、此故に少女椿の葩(はな)を頬また額にも粘(はる)戯れあり〉

女のことを「あま」と言うことがあるから、「尼が紅」と言った場合、単に女の頬紅の意味でも通じる。次の〈昔の女はほゝべにさしたり〉という箇所は、少し説明が必要だろう。

「おまんが紅」という童謡が流行り始めた頃は、ちょうど化粧の流行が移り変わる頃だった。『嬉遊笑覧』を著した喜多村筠庭は、文化14 年(1817)刊の『瓦礫雑考』で〈亨保の比(ころ)までも、婦人は顔を粧(けわう)に頬紅とて、紅と白粉を和(まぜ)て頬にぬること有(あり)しを、元文の初ごろより、貴賤ともにほほ紅を止て白粉ばかりぬり、或は塗(ぬら)ぬもあり。是は遊女のを学びたる也とぞ〉と記している。亨保年間までは頬紅をつけていたのが、次の元文年間(1736〜1741)の初め頃からは、頬紅を使わないように変化した。しかもおしろいだけを塗るか塗らないかという化粧術は遊女に倣ったものだというのだから、江戸の好みは一筋縄ではいかない。遊女と聞くと厚化粧を思い浮かべそうになるが、ナチュラルメークのほうがあだっぽいとされていたのだ。

話をもとに戻すと、そんな当時の頬紅をさす化粧を真似て、少女たちが椿の花びらを頬や額に貼って遊んだ、というのはいかにもありそうな話である。夢中になって遊ぶ少女たちのなかで、もはや「天」も「尼」の区別もなく、「おまん」という滑りのよい一女性の名に変換された。言葉遊びの得意な子どもならではの仕業と考えると、納得がいく。

「天が紅」から「尼が紅」、そして「おまんが紅」へ。変化の過程に登場する、江戸のシンデレラガールや道ならぬ恋をする尼などの女性像。そこはかとなくつきまとう色香は、さらに於満稲荷という霊力と結びつき、人を妖しく惹きつけていく。於満稲荷の近くにかつて紅葉川があったことも、「紅」と「おまん」をより固く結びつける働きをしたに違いない。かくして「おまん」の幻影は、子どもの口ずさむ旋律にのって、小さな稲荷神社から市中へと解き放たれていったのだ。(後篇に続く)

参考文献:

『日本随筆大成〈第1期 第13巻〉』吉川弘文館、1975年

『日本随筆大成〈別巻 嬉遊笑覧3〉』、吉川弘文館、1979年

渡辺信一郎『江戸の化粧』平凡社新書、2002年

<執筆者プロフィール>

澁川祐子

ライター。食と工芸を中心に編集、執筆。著書に『オムライスの秘密 メロンパンの謎ー人気メニュー誕生ものがたり』(新潮文庫)、編集・構成した書籍に山本教行著『暮らしを手づくりするー鳥取・岩井窯のうつわと日々』(スタンド・ブックス)、山本彩香著『にちにいましーちょっといい明日をつくる琉球料理と沖縄の言葉』(文藝春秋)など。